Harold en Italie

5 février 2022

Société Byron

Élisabeth Brisson

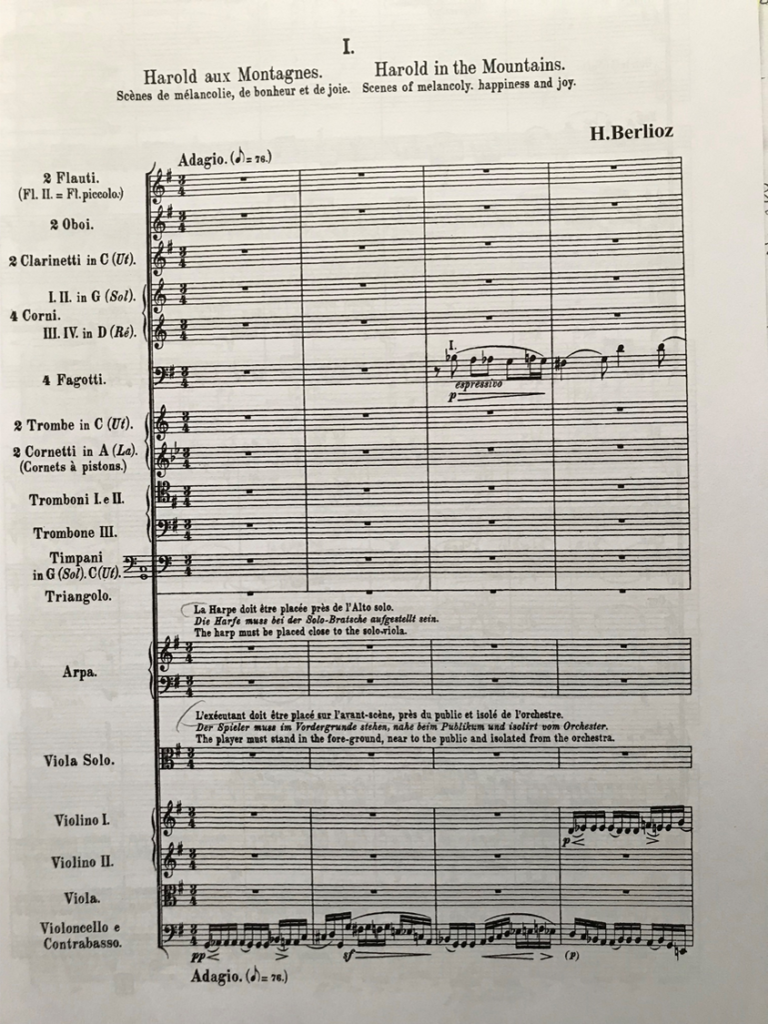

Harold en Italie, annoncé par Berlioz comme « une symphonie en quatre parties avec alto principal », chacune des parties portant un titre, a été créé à Paris dans la salle du Conservatoire le 23 novembre 1834, avec le célèbre violoniste Chrétien Uhran (1790-1845) à l’alto et un orchestre de plus de 100 musiciens que Berlioz avait recrutés avec grand soin – Cette Symphonie sera rejouée les 7 et 28 décembre 1834.

Comme pour les concerts des années précédentes[1], donc depuis le succès de la Symphonie Fantastique le 5 décembre 1830, Berlioz avait convoqué tous ses amis : Meyerbeer, Spontini, Liszt qui participait souvent directement aux prestations musicales, le critique musical Fétis, et nombreux musiciens et intellectuels. La salle était pleine, et le succès fut complet, le deuxième mouvement – la Marche des pèlerins, étant bissée, comme le rapporte la Gazette musicale[2]qui mentionne la foule enthousiaste applaudissant, acclamant : c’est un triomphe – toutefois, il s’agit d’une musique qui reste trop souvent obscure et difficile à comprendre ….

La réception problématique de la musique de Berlioz a déjà été relevée par Fétis dans la Revue musicale, X, 1830, p.151-154 après le succès de la Fantastique : « c’est une composition fort extraordinaire… cette musique excite plus l’étonnement que le plaisir. »

Alors que la Gazette musicale encense le « génie » du compositeur, qui joue de son instrument qu’est l’orchestre, des années plus tard Berlioz raconta dans ses Mémoires : « Après la première audition de cette symphonie, un journal de Paris fit un rapide article où l’on m’accablait d’invectives et qui commençait de cette spirituelle façon : « Ha ! ha ! ha ! – haro ! haro ! Harold ! »[3] En outre le lendemain de l’apparition de l’article, je reçus une lettre anonyme dans laquelle, après un déluge d’injures plus grossières encore, on me reprochait d’être assez dépourvu de courage pour ne pas me brûler la cervelle.[4]

Berlioz voulait évoquer avec ces exagérations, le succès hors norme de ses œuvres en concert : après avoir fait quelque peu scandale avec la Fantastique (1830), il ne pouvait que récidiver avec sa nouvelle Symphonie Harold « Haro » !

Cette œuvre qui a suscité l’enthousiasme du public et de la presse musicale lors de sa création, porte un titre intrigant pour au moins trois raisons :

- Avec « Alto principal »

- « Harold » donc une référence implicite à une œuvre de Byron

- La mention « symphonie »

/ Alto

Commençons par « alto principal » : pourquoi ce choix d’un instrument soliste peu usité, présenté en ces termes ?

Pour répondre, il faut faire entrer Paganini en scène !

Après le concert du 22 décembre 1833[5] auquel il assistait, Paganini (qui venait d’acquérir un stradivarius alto) commande un concerto au jeune compositeur, prometteur et à l’imagination ardente : le récit des Mémoires de Berlioz est confirmé par l’annonce parue dans la Gazette musicale du 26 janvier 1834.[6]

Berlioz, sans doute flatté, se met au travail, ce qu’il raconte (avec la réinterprétation postérieure !) :

« J’essayais donc pour plaire à l’illustre virtuose d’écrire un solo d’alto, mais un solo combiné avec l’orchestre de manière à ne rien enlever de son action à la masse instrumentale, bien certain que Paganini, par son incomparable puissance d’exécution, saurait toujours conserver à l’alto le rôle principal. » Berlioz dit que Paganini se passionne aussitôt pour la réalisation. « Le premier morceau était à peine écrit que Paganini voulut le voir. A l’aspect des pauses que compte l’alto dans l’allégro : « Ce n’est pas cela ! s’écria-t-il, je me tais trop longtemps là-dedans ; il faut que je joue toujours. » Berlioz répond en lui disant de se composer un concerto d’alto pour lui-même. Et surtout, il décide de composer sans plus s’occuper de faire briller l’alto à la manière de Paganini, pour le mettre en valeur ! En fait, il se sent libre de composer comme il le veut, débarrassé de toute contrainte… tout en reconnaissant que c’est sur l’impulsion de Paganini qu’il a entrepris cette composition. [7]

Berlioz semble s’en excuser à l’avance le 31 août 1834[8] quand il écrit dans une lettre à son ami Humbert Ferrand : « Paganini, je le crois, trouvera que l’alto n’est pas traité assez en concerto ; c’est une symphonie sur un plan nouveau et point une composition écrite dans le but de faire briller un talent individuel comme le sien. Je lui dois toujours de me l’avoir fait entreprendre. »[9]

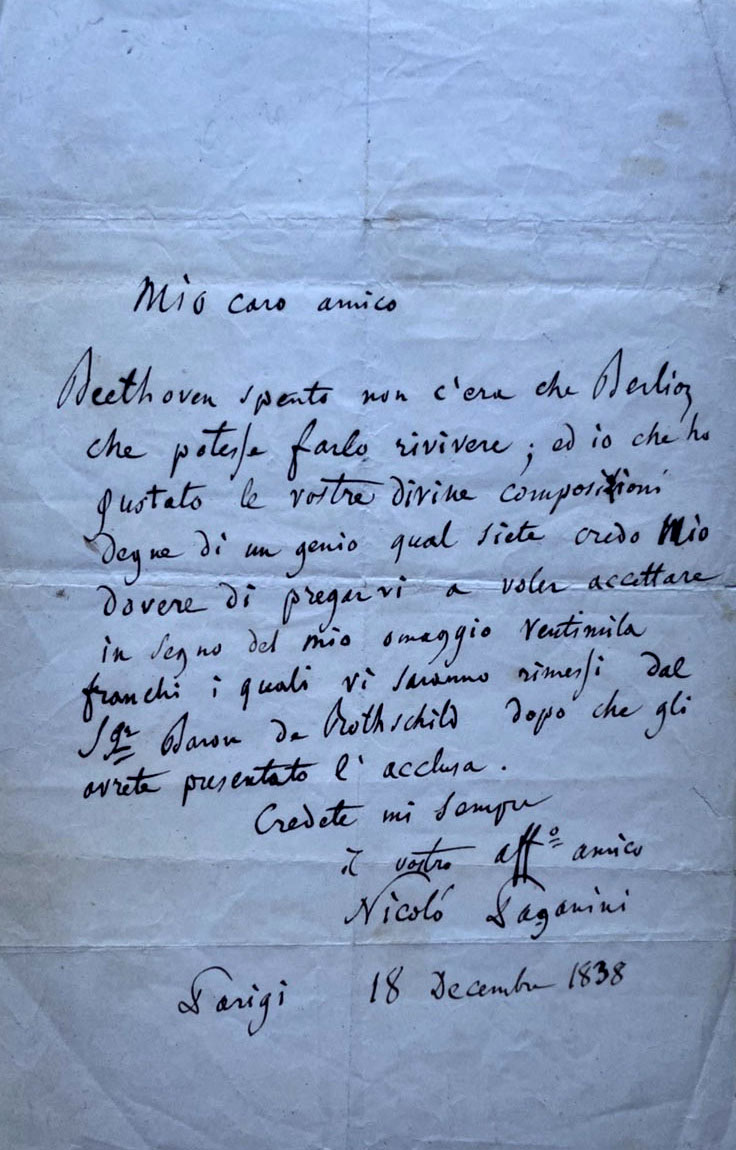

Si Paganini se désintéresse de la composition en gestation, puis de la création, quand il a l’occasion d’entendre Harold en concert le 16 décembre 1838 dans la salle du Conservatoire, sous la direction de Berlioz, il est si impressionné qu’il félicite Berlioz, en lui envoyant deux jours après, le 18 décembre, la somme de 20 000 francs (deux fois plus que les revenus annuels de Berlioz à l’époque) avec une lettre admirative en italien (Mon cher ami, Beethoven mort, il n’y avait que Berlioz qui pût le faire revivre […]).[10] Le 20 décembre, Berlioz lui rendait visite pour le remercier : « Quand il m’a aperçu, les larmes lui sont venues aux yeux, (je t’avoue que les miennes n’étaient pas loin de mes paupières) il a pleuré, ce féroce mangeur d’hommes, cet assassin de femmes, ce forçat libéré, comme on l’a dit tant de fois, il a pleuré à chaudes larmes en m’embrassant. »[11]

Mon cher ami

Beethoven mort il n’y avait que Berlioz qui pût le faire revivre ; et moi qui ai goûté vos divines compositions dignes d’un génie tel que le vôtre, je crois de mon devoir de vous prier de bien accepter en signe de mon hommage vingt mille francs qui vous seront remis par M. le baron de Rothschild sur présentation de la note incluse.

Croyez-moi toujours

Votre affectionné ami

Nicolo Paganini

Paris 18 décembre 1838

/ Harold

Donc dès le début de l’année 1834, une fois libéré de la contrainte de plaire à Paganini, Berlioz se donne également la liberté de modifier le « propos » initialement prévu.

D’après l’annonce publiée le 26 janvier 1834, dans la Gazette musicale de Paris la composition commandée par Paganini était intitulée Les derniers instants de Marie Stuart, fantaisie dramatique pour orchestre, chœur et alto solo.

« Paganini, dont la santé s’améliore de jour en jour, vient de demander à Berlioz une nouvelle composition dans le genre de la Symphonie Fantastique, que le célèbre virtuose compte jouer lors de sa tournée en Angleterre. Cet ouvrage sera intitulé Les derniers instants de Marie Stuart, fantaisie dramatique pour orchestre, chœur et alto solo. Paganini tiendra, pour la première fois en public, la partie d’alto. »

Acceptant la proposition de Paganini, Berlioz s’était donc orienté sur une œuvre dédiée aux Derniers instants de Marie Stuart, qu’il prévoyait en deux mouvements… L’idée de composer pour chœur provient sans doute de la présence des chœurs au Conservatoire dans le but de préparer l’exécution de la Neuvième Symphonie de Beethoven par la Société des concerts du Conservatoire, le 26 janvier 1834.

Pourquoi ce thème de Marie Stuart ?

Figure romantique par excellence, Marie Stuart était un thème très à la mode : coupable d’avoir trop aimé, elle affronte la mort avec courage, avec dignité et conviction – certes elle expiait des frasques de jeunesse, ce qui lui valut une fin tragique : cette haute figure historique venait d’être honorée par Schiller, par son drame publié en 1800.

Ce drame est relevé par Madame de Staël dans de L’Allemagne, XVIII.

Et par le roman historique de Walter Scott The Abbot (L’Abbé), parfois adapté sous le titre Le Page de Marie Stuart, paru le 2 septembre 1820 sous la signature de l’auteur de Waverley.

La condamnation est illustrée par un tableau d’Eugène Devéria, 1826 (exposé au Salon de 1827), diffusé par la lithographie de son frère Achille…

La Lecture de la sentence de Marie Stuart

par Eugène Devéria, 1826. Musée des Beaux-Arts d’Angers

Selon Victor Hugo le tableau d’Eugène Devéria, exposé en 1826 au profit des Grecs, en juillet 1827 à Douai, en novembre 1827 au Salon, est remarquable : « cet échafaud, cette royale victime, ce cercle de personnages historiques, et jusqu’aux vitraux, ces ogives, ces murs armoriés, tout émeut, tout intéresse » …

Le peintre emploie des couleurs chaudes, le noir et le rouge prédominant dans tout le tableau, ces deux tons habillant entièrement deux personnages encadrant Marie Stuart et l’homme lisant la condamnation. Dans cette atmosphère sombre, une zone lumineuse éclaire le mur, au-dessus de l’estrade.

Gaetano Donizetti a composé une Maria Stuarda, un drame lyrique deux actes sur un livret de Giuseppe Bardari, créé dans une version remaniée au Teatro San Carlo de Naples le 18 octobre 1834 sous le titre Buondelmonte, et dans la version originale, sous son titre original, à la Scala de Milan le 30 décembre 1835 avec la Malibran dans le rôle-titre.

La mort de Marie Stuart… a une résonnance politique également : l’importance de cette référence était valorisée dans les milieux royalistes de la Restauration qui entretenaient le souvenir de la décapitation de Marie-Antoinette …

Thème à la mode certes aux alentours de 1830, mais auquel Berlioz ne fait plus référence en rédigeant ses Mémoires (après 1848), écrivant, sans aucune allusion à Marie Stuart, et avec la déformation du souvenir puisque sa décision du titre est postérieure à l’achèvement de la partition :

« J’imaginais d’écrire pour l’orchestre une suite de scènes, auxquelles l’alto solo se trouverait mêlé comme un personnage plus ou moins actif conservant toujours son caractère propre ; je voulus faire de l’alto, en le plaçant au milieu des poétiques souvenirs que m’avaient laissé mes pérégrinations dans les Abruzzes, une sorte de rêveur mélancolique dans le genre de Childe-Harold de Byron. De là le titre de la symphonie : Harold en Italie. »[12]

Donc, comme Paganini n’est pas satisfait, et même déçu, voire mécontent – Berlioz en profite pour changer de source d’incitation créatrice, en se coulant cette fois encore dans l’air du temps…

Il se souvient sans doute alors de l’exclamation enthousiaste du violoniste et professeur Jean-Baptiste Pastou (1784-1851) après son premier concert du 26 mai 1828[13]:

« Savez-vous une chose ? c’est que vous êtes le Byron de la musique. Votre Ouverture des Francs-Juges est un Childe Harold et vous êtes un harmoniste. »[14]

Que représente alors Childe Harold pour cette jeune génération de créateurs ?

Il est à noter que le peintre Joseph Danhauser, en 1840, a fait figurer Byron sous forme d’un portrait dans son tableau Franz Liszt au piano, entouré de la génération romantique (Hugo, Dumas, Berlioz, Paganini, Rossini et Marie d’Agoult).

Goethe, 1823

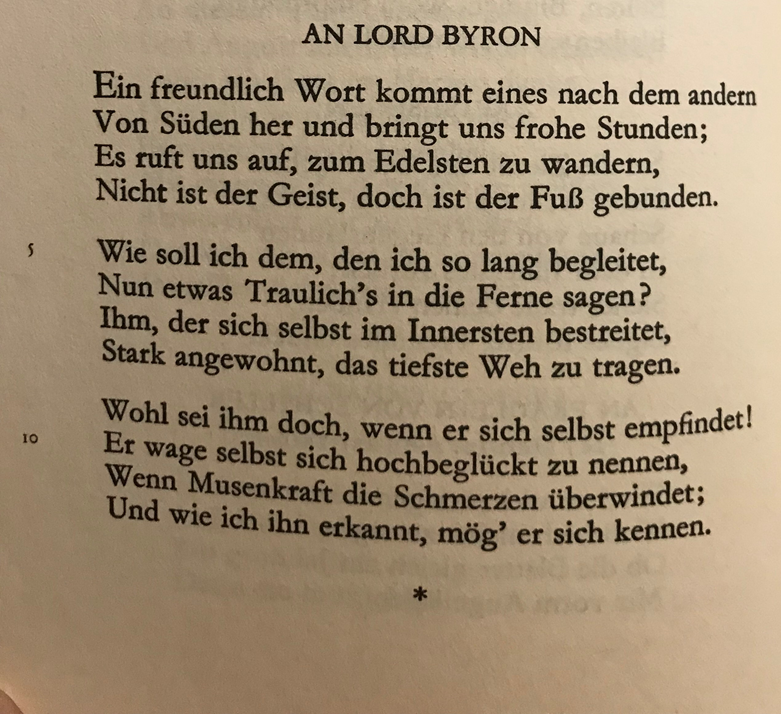

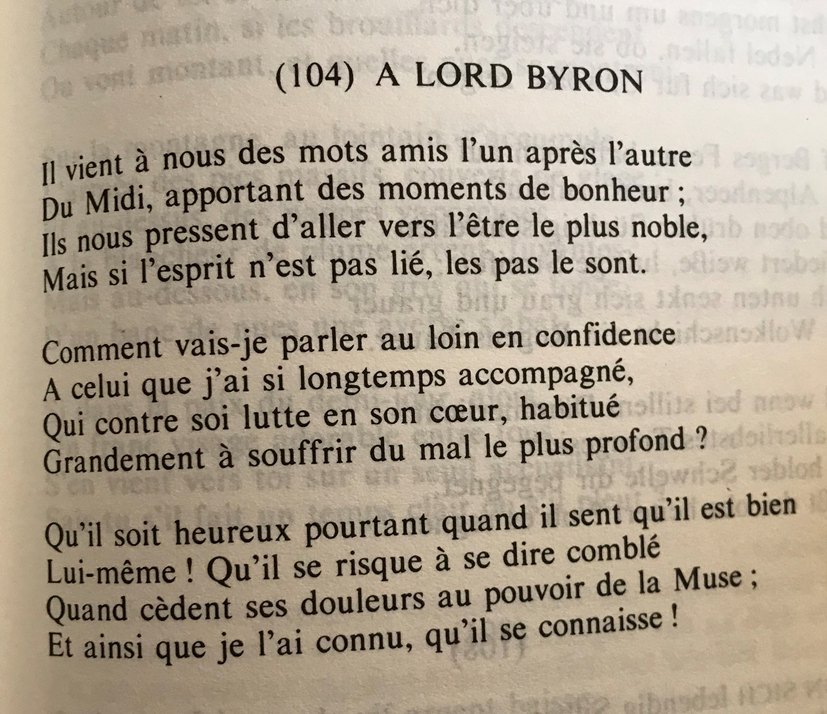

Byron, figure tutélaire, est bien le paradigme du héros romantique et du poète de l’avenir, fêté par Goethe le 23 juin 1823, date de son poème intitulé An Lord Byron.

Sous l’égide de Byron

Berlioz a été pris lui aussi par cet enthousiasme pour Byron : il avait emporté son « Byron » (quel volume ? en traduction ? laquelle ?[15]) à Rome (lors de son séjour à la Villa Médicis en 1831), le lisant quand il s’ennuyait pour se redonner du courage.

Abandonnant Marie Stuart et ses derniers instants, Berlioz change de source d’inspiration pour se placer sous l’égide de Byron, poète admiré par les romantiques qui se reconnaissent en lui : ils apprécient ses excès, son audace, la force de sa poésie, son engagement politique. L’enthousiasme pour Byron est un trait-d’union des Romantiques.

Comme l’écrit Olivier Feignier, en 2021 :

« De leur réception en France à la mort de Delacroix, les poèmes de Byron ont parcouru un itinéraire hors du commun : après une traversée de la Manche retardée par la situation politique, ils ont connu une flambée de succès sans précédent, une vogue portée tout à la fois par leur caractère novateur et déroutant, par des héros habités de passions dévorantes et de remords rongeurs, aptes à captiver un lectorat que les conflits européens et le destin de leurs protagonistes avaient préparé à cette littérature pleine de tumultes extérieurs et de troubles intérieurs. Malgré une première traduction française complète faite un peu à la va-vite, le déferlement du byronisme en France s’est illustré par une vague de traductions et d’imitations à peu d’autres pareille : en prose, en vers, en peinture, en gravure, en lithographie, en pièces de musique vocale et instrumentale… Les illustrations ont été démarquées, adaptées, reproduites, reportées en décor d’assiettes… Les poètes pastichent ses poèmes, pillent ses métaphores, adoptent ses techniques narratives, les peintres s’enflamment pour ses sujets, les musiciens s’emparent de ses héros, l’auteur lui-même est mis en scène. »[16]

A l’instar de Delacroix qui, à plusieurs reprises, a puisé son inspiration chez Byron[17], Berlioz a eu le prix de Rome avec une cantate sur le thème de Sardanapale.

Delacroix, La mort de Sardanapale, 1827, Musée du Louvre

Et à l’instar de Lamartine qui a imaginé et publié en 1825 (après la mort de Byron en 1824) une suite au long poème de Byron, Le dernier chant du pèlerinage d’Harold, Berlioz se place sous le patronage de cette figure d’un des héros byroniens.

William Turner (1775-1851) a également été inspiré par le poème de Byron, dont il a fait plusieurs toiles, entre autres Harold en Italie, exposé en 1832 à la Royal Academy of Arts.

Les vers suivants figurent au catalogue de l’exposition de 1832 à la Royal Academy of Arts avec le titre du tableau de Turner

« …Quant à toi belle Italie,

Lord Byron, Chant IV, xxvi, xxvii

Même dans le désert qui peut t’égaler ?

Il n’est pas même jusqu’à tes herbes parasites qui ne soient belles,

La fertilité des autres pays est moins riche que ton sol inculte :

Ta chute même est glorieuse et ta ruine est empreinte

D’un charme pur et ineffaçable. »

Berlioz abandonne donc la femme martyre chrétienne, pour un athée qui est dégoûté de sa vie dévoyée et cherche à se fuir… mais qui est une figure romantique non par son aspect héroïque, mais par la mélancolie, le dégoût de la vie. Une figure dans laquelle Berlioz se reconnaît…

Ce choix procède sans doute également d’un espoir secret : obtenir lui aussi, comme Byron, un succès foudroyant[18] avec ce thème d’un jeune homme, intrépide, détaché de tout lien affectif, en quête de purification intérieure.

/ Symphonie, et pas concerto

Tout en se décidant pour la référence à Childe Harold, Berlioz pense, comme il le dit lui-même, avec son instrument qui est l’orchestre : il veut une symphonie… oubliant les chœurs…

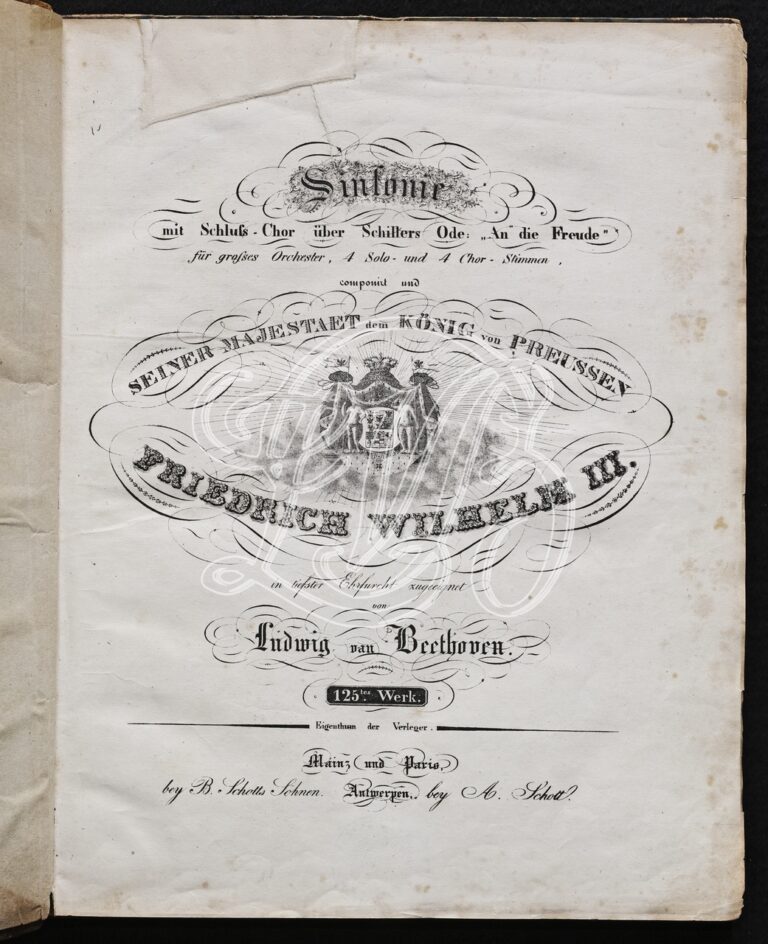

Berlioz avait déjà composé la Symphonie Fantastique (exécutée déjà plusieurs fois en concert, et revue à Rome) et, le 26 janvier 1834[19], il avait eu l’occasion d’entendre la Neuvième Symphonie de Beethoven dirigée par Habeneck à la tête de l’orchestre de la Société des concerts du Conservatoire créée en 1828 pour faire connaître les symphonies de Beethoven.

Cette expérience lui donne l’idée de s’inspirer de la démarche insolite de Beethoven qui dans son dernier mouvement… innove radicalement en évoquant les thèmes des trois mouvements précédents au début du quatrième mouvement, mettant ainsi en scène la recherche du thème de la joie… qui sera confié à un vaste chœur dans la seconde partie de ce dernier mouvement.

C’est donc habité, inspiré par une triple référence, en se plaçant sous l’égide d’un triple patronage : Paganini, Byron et Beethoven, que Berlioz met en chantier sa nouvelle œuvre au cours de l’année 1834.

Il pense donc symphonie avec un alto se mêlant à un orchestre qu’il ne domine pas, devant lequel il ne brille pas : comme il l’explique le chant de l’alto se superpose, se mêle aux autres chants de l’orchestre, contrastant par son mouvement et son caractère sans interrompre le développement.

// Le temps de la composition

Quel est l’état d’esprit de Berlioz avant que d’entreprendre sa nouvelle symphonie ?

Le « Journal d’un enthousiaste », article que Berlioz publia le 8 mai 1833, dans L’Europe littéraire[20], en donne une idée – donc au cours de l’année qui suit son séjour à Rome (1831- début 1832), temps d’un bouleversement émotionnel radical (accablé par le renoncement imposé à son union avec Camille Moke, et isolé dans son besoin de solitude), Berlioz s’est plu à se décrire dans sa singularité :

« Qu’est-ce qu’un fou ?… Un fou est un homme dont la manière de voir et de sentir diffère absolument sur un ou plusieurs points de celle du reste de l’espèce humaine. En ce cas je suis fou… »

Il le prouve en relatant son séjour à Rome où le gouvernement français l’a envoyé en 1831 contre son gré, « sous prétexte d’étudier les chefs-d’œuvre de l’art musical ».

« Oh ! que je m’ennuyais à Rome !!! J’arrivais de Paris, du centre de la civilisation, et je me trouvais tout d’un coup sevré de musique, de théâtres, de littérature, d’agitations, de tout enfin de ce qui compose ma vie. Il ne faut pas d’étonner que la grande ombre de la Rome antique, qui seule poétise la nouvelle, n’ait pas suffit pour me dédommager de tout ce qui me manquait. »

Il fait une exception pour le Colisée (justement décrit par Byron dans Childe Harold) …

« Saint-Pierre me faisait aussi toujours éprouver un frisson d’admiration. C’est si grand, si noble, si beau, si majestueusement calme !!! J’aimais à y passer la journée pendant les intolérables chaleurs de l’été. Je portais avec moi un volume de Byron, et m’établissant commodément dans un confessionnal, jouissant d’une fraîche atmosphère, d’un silence religieux interrompu seulement à de longs intervalles par l’harmonieux murmure des deux fontaines de la grande place de Saint-Pierre, que des bouffées de vent apportaient jusqu’à mon oreille, je dévorais à loisir cette ardente poésie ; je suivais sur les ondes les courses aventureuses du Corsaire […] »

Donc, au frais dans la basilique, il « dévore cette ardente poésie », mais il ne fait référence qu’au Corsaire. Son récit fait se heurter la vision de la Pieta de Michel Ange et les orgies des pirates, avec l’irruption de « concert des séraphins », apportant paix et vertu… il cherche alors Byron qui séjourna en Italie de 1816 à 1823, le Chant IV de Childe Harold étant largement consacré à ses impressions du voyage à Rome. Berlioz s’imagine Byron en train d’admirer les beautés peut-être avec une aimée :

« si profondément aimé !!! – Aimé ! …compris !…poète !…libre !…riche… Il a été tout cela, lui ! – et le confessionnal retentissait d’un grincement de dents à faire frémir les damnés. »

Berlioz publie ainsi la représentation qu’il se fait de lui-même : désespéré, seul dans le monde, dévoré par le spleen… Thème largement partagé par les Romantiques comme en témoigne le tableau de Caspar David Friedrich (1774-1840) datant de 1818.

Le Voyageur contemplant une mer de nuages, 1818 – Kunsthalle de Hambourg

/ Donc se comparer à Byron redonne à Berlioz du courage, et la force de créer …

Byron condense ce que Berlioz ressent, mélancolie, spleen, Sehnsucht, ainsi que la notoriété à laquelle il aspire… Le poète est devenu son porte-parole et sa figure d’idéal, ce qui l’incite à faire comme lui, à oser la liberté.

Ainsi, avant même d’envisager une nouvelle symphonie, Berlioz associait dans sa mémoire affective l’ennui romain, le salut apporté par la lecture de Byron et l’incitation créatrice… Et, quand il se met à la composition de sa symphonie, il se place directement sous l’égide de Byron et le pèlerinage de Child Harold, car lui aussi, il a eu l’expérience personnelle de l’Italie… où il a pu se projeter dans Harold, se prendre pour … Comme Harold, Berlioz se resourçait en partant dans la montagne italienne…[21]

Cette expérience italienne a été si importante que Berlioz a intégré dans ses Mémoires le récit déjà publié dans l’article de 1833[22]. Mais il se borne à raconter qu’il lit avec délices sans spécifier que l’expérience de cette immersion poétique à Rome et en Italie a une influence décisive sur son processus créateur, au point qu’il va procéder en musique à la manière de Byron dans son poème, sur deux plans distincts :

la place du héros et la facture, les caractéristiques de la composition.

Ainsi, sa Symphonie avec alto principal devient l’équivalent du dernier Chant de l’œuvre de Byron, le son chaud de l’alto incarnant Harold et l’orchestre déroulant l’équivalent du texte poétique, juxtaposition de strophes (de forme stricte chez Byron / ce qui correspond aux exigences de l’écriture musicale par carrure) sans souci d’une narration cohérente, mais éclats multiples d’impressions, de souvenirs, de réflexions, d’invectives propres au poète, donc n’émanant pas directement de Harold – puisque le déroulé du poème montre que Byron a pris le prétexte de ce voyage du héros pour « poétiser », pour exprimer poétiquement ce qu’il éprouvait et ce qui lui venait à l’esprit.

C’est ce que Berlioz va faire : il s’autorise ainsi à se délier, à se libérer, à s’éloigner des contraintes de l’écriture formelle admise comme incontournable (selon Fétis) pour procéder par association, juxtaposition, évocations, réminiscences – inutile donc de rechercher les structures habituelles de forme sonate ou de structure de concerto, même si les thèmes structurent l’ensemble de la composition. Son alto qui incarne Harold procède comme ce héros que se veut détaché de toute attache sentimentale (Byron décrit Harold partant d’Angleterre sans un regard de regret), seul, qui avance au rythme de ses impressions certes (surtout au cours du premier mouvement de la Symphonie), mais qui peu à peu se transforme en spectateur d’événements qui ne le concernent en rien, auquel il ne participe pas du tout… Berlioz suit Byron qui à la fin du Chant IV (CLXIV) se souvient qu’il a laissé Harold en plan (« Qu’est devenu le pèlerin Harold ? ») et le réintègre… fugitivement…

Ainsi se placer sous la triple égide, Byron en tête, était une façon d’afficher, d’affirmer son romantisme (rupture esthétique) et de s’inspirer d’une démarche créatrice originale : faire comme Beethoven et comme le poète, sortir des sentiers battus et innover dans la forme.

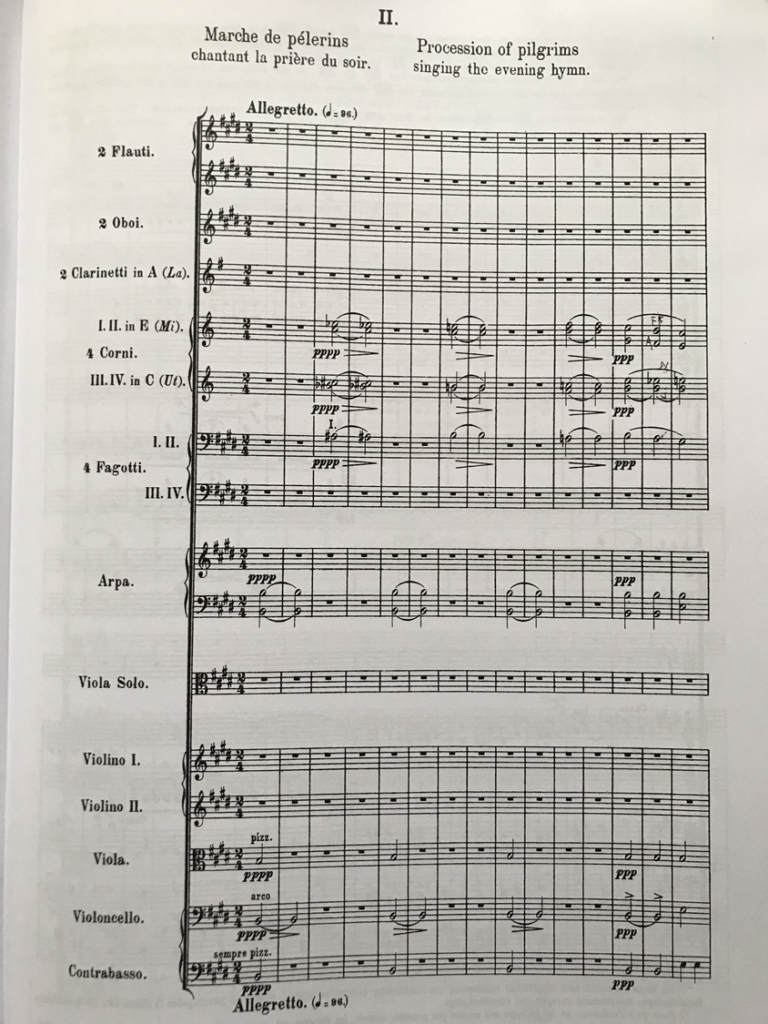

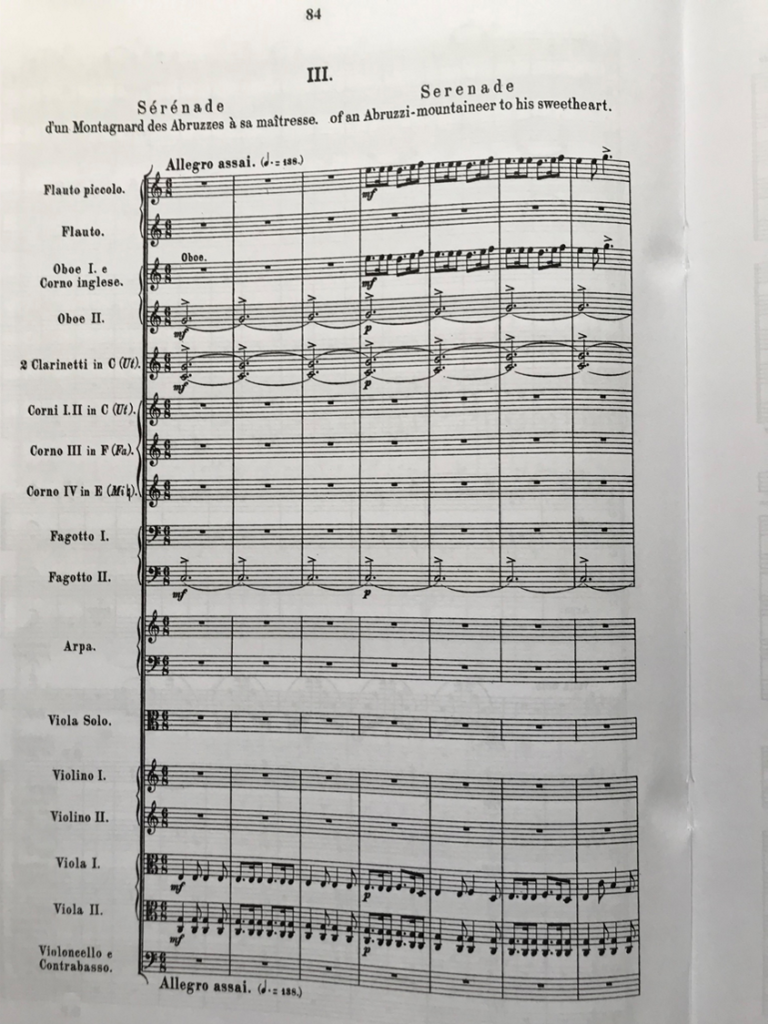

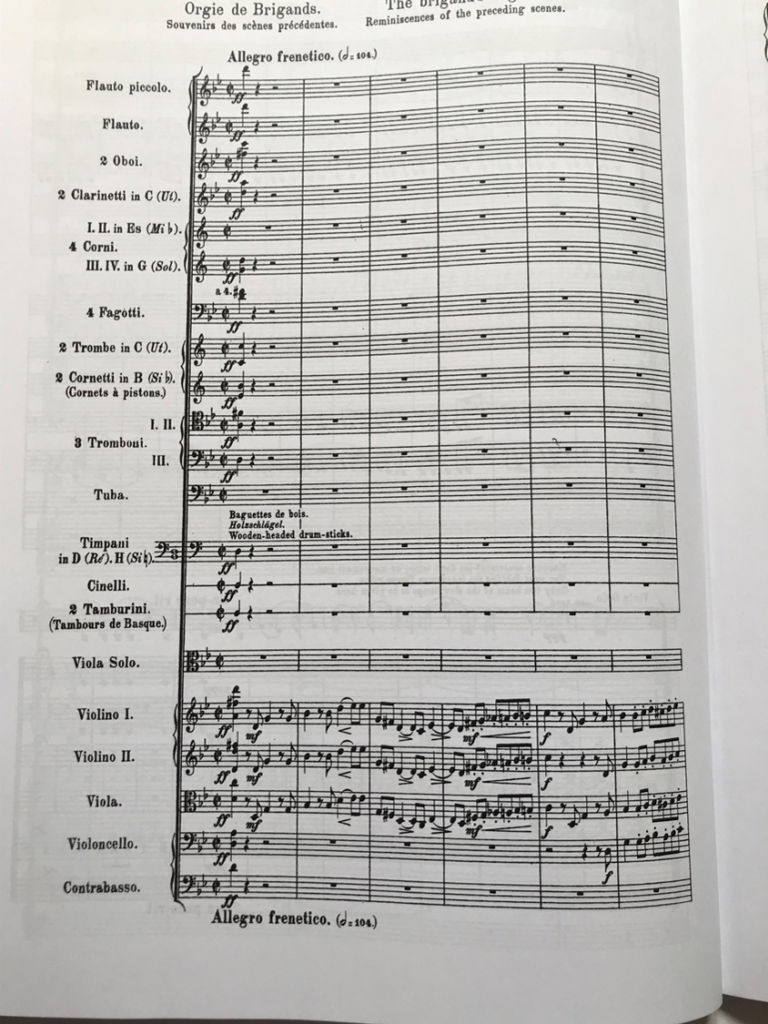

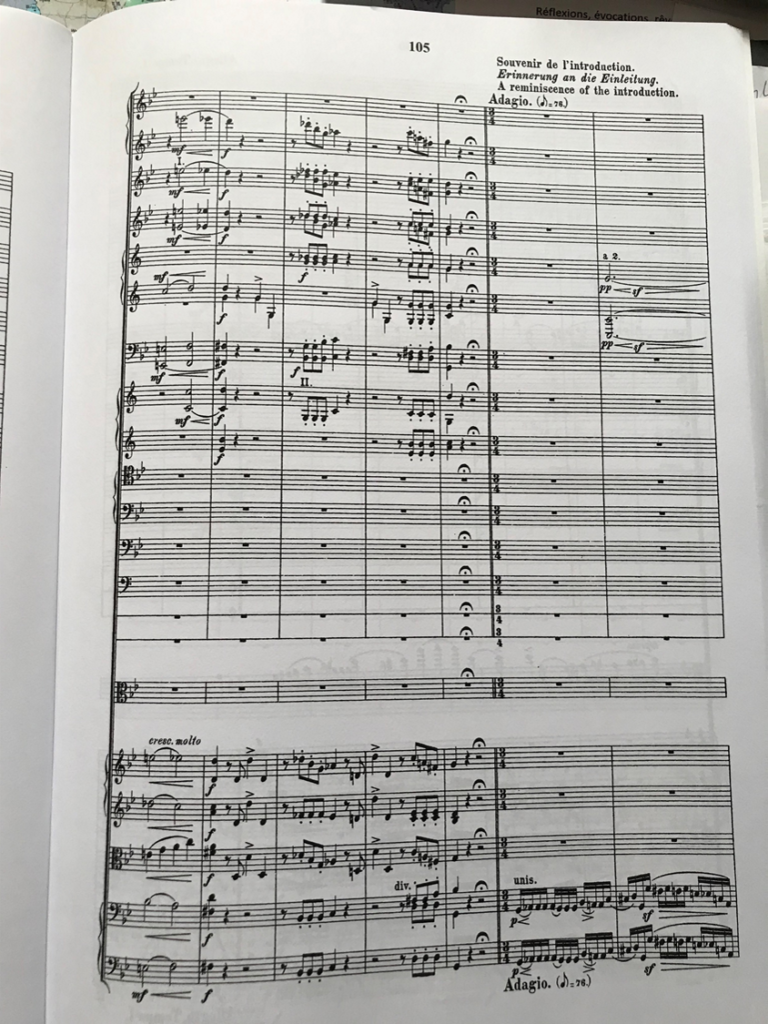

Et pour mettre en scène ses références tout en s’abritant derrière des images stimulantes pour l’imagination de l’auditeur-spectateur, Berlioz a donné des titres à chacune des quatre parties : Harold aux montagnes ; Marche de pèlerins chantant la prière du soir ; Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse ; Orgie de brigands.

Cette symphonie avec alto principal est conçue comme une œuvre insolite pour mettre en scène ce qui est l’élément principal du poème de Byron : l’expérience de l’incapacité qui caractérise l’individu solitaire à établir un lien avec la société[23] – condensation du thème romantique de l’individu solitaire face à l’immensité, cette solitude est toutefois tempérée par Victor Hugo : « Insensé qui crois que je ne suis pas toi », interpelle-t-il dans la préface de son recueil de poèmes intitulé Les Contemplations (1856). Il n’y a là nul égocentrisme, nul égoïsme, explique-t-il, car le poète n’exprime pas seulement ce qui se passe dans son âme, mais aussi ce que ressentent les autres hommes.

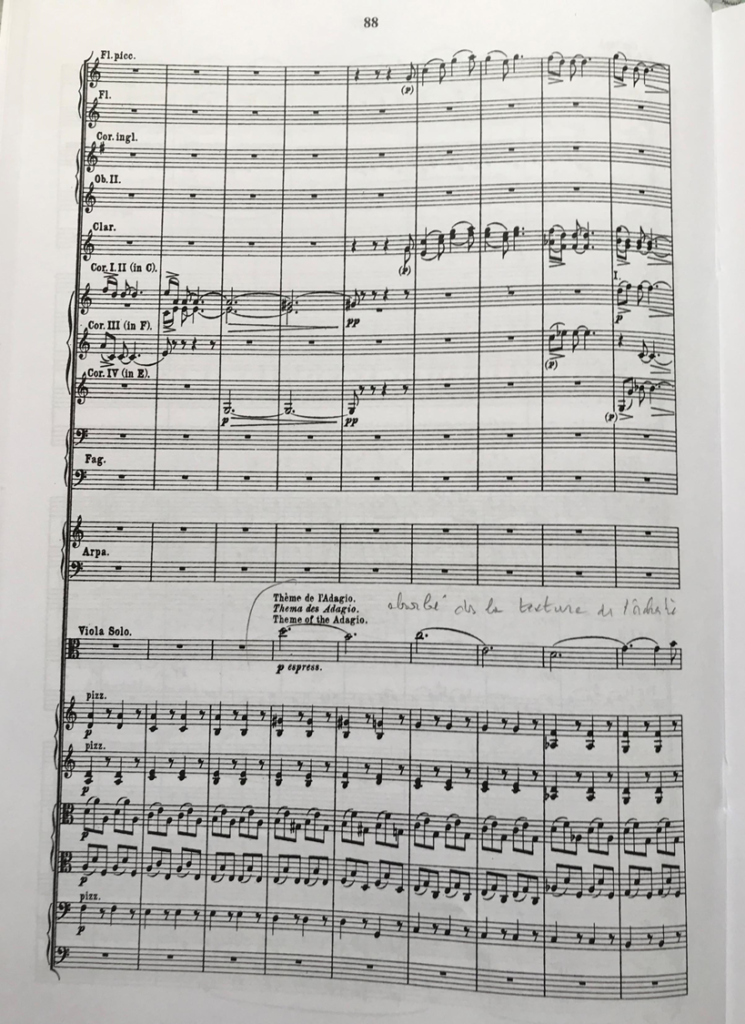

Berlioz réalise cette idée romantique en isolant un timbre (référence masculine d’un ténor) de l’ensemble de l’orchestre (société), en tentant de montrer ce qui se substitue au lien attendu : être dedans, contempler, décrire, parcourir.

// Aventure de l’écriture musicale

C’est donc sur l’impulsion de Paganini, alors figure diabolique, et sous l’égide de Beethoven et de Byron, que Berlioz s’aventure dans l’inexploré, conférant une place variée au soliste – métaphore de l’individu (romantique) dans son rapport à la collectivité.

Dans l’article du Rénovateur des 2-3 novembre 1834 (donc peu avant le concert du 23 novembre 1834) dans la rubrique : « Revue musicale »[24], Berlioz qui qualifie sa musique de « tissu d’extravagances et d’absurdités comme on n’en fait pas même à Charenton », annonce sa « nouvelle symphonie en quatre parties, avec un alto principal, ayant pour titre Harold. »

Il décrit alors rapidement les 4 mouvements en reprenant leur titre, « La première partie a pour but de peindre des scènes de mélancolie, de bonheur et de joie ; la seconde prétend nous faire assister à une marche des pèlerins chantant la prière du soir ; la troisième s’intitule, sérénades d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse, la quatrième nous traîne au milieu d’une orgie de bandits. Et toujours à travers les diverses scènes se retrouve l’alto solo » et il souligne que l’alto est toujours présent dans ces diverses scènes : « Harold, vagabond rêveur comme le héros de Byron, caractérisé par une mélodie traînante et ennuyeuse qui se reproduit avec une désespérante uniformité. Voilà ce que c’est qu’Harold. »

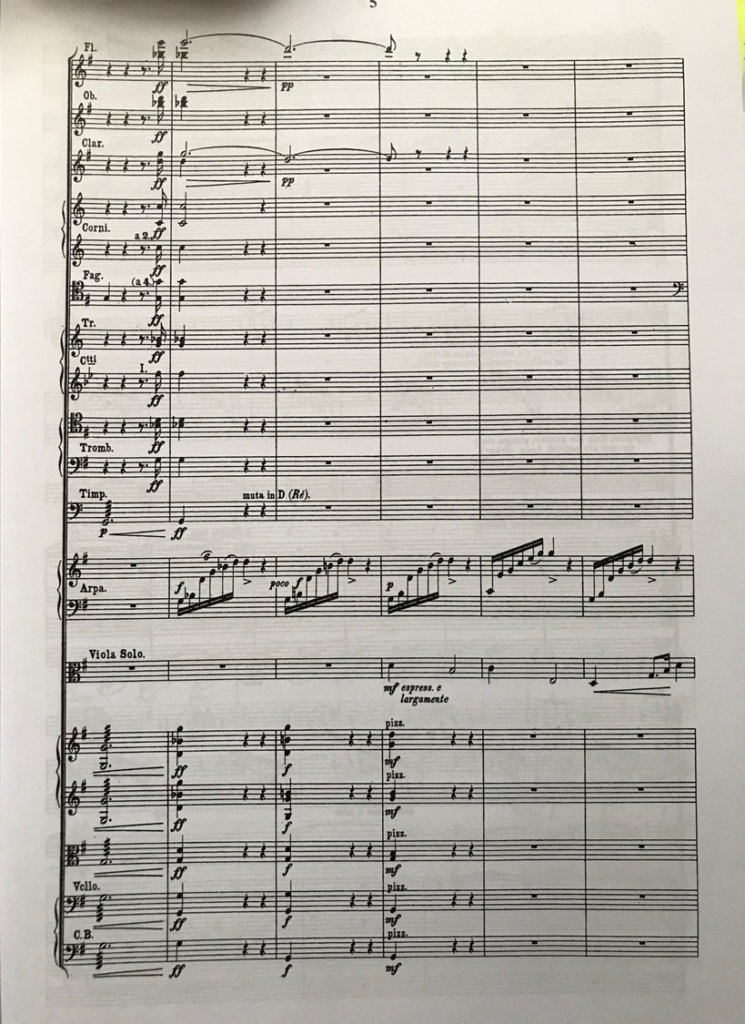

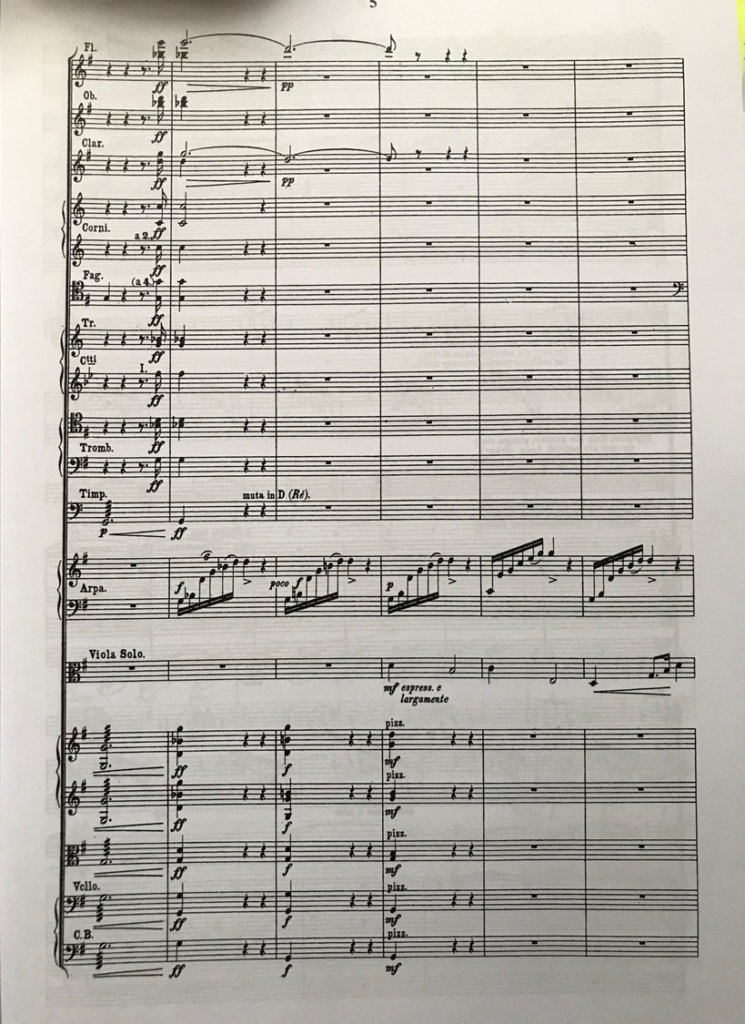

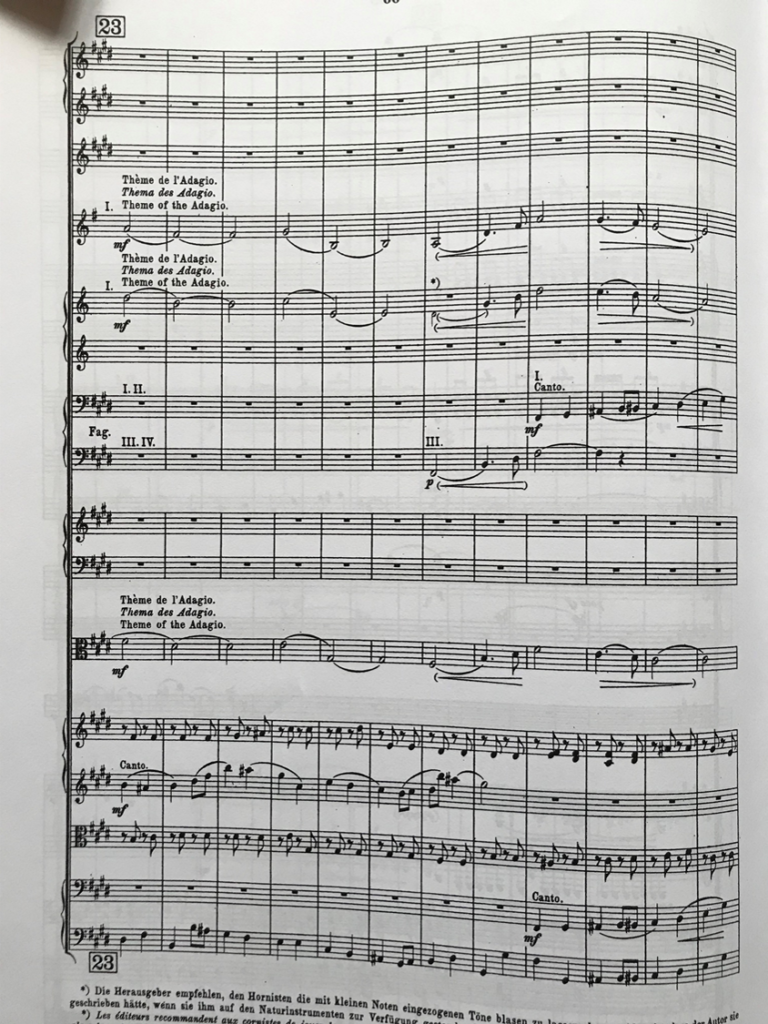

Entrée du thème de l’alto, mesure 38 de l’Adagio initial

In Mémoires,[25] Berlioz souligne que comme dans la Fantastique, un thème principal (le premier chant de l’alto) se reproduit tout au long de l’œuvre : avec la différence que « l’idée fixe » s’interpose alors que Harold « se superpose aux autres chants de l’orchestre, avec lesquels il contraste par son mouvement et son caractère, sans en interrompre le développement. »

Cette Symphonie a donc 4 mouvements portant chacun un titre

1/ Dans le premier mouvement, Berlioz pose son héros romantique, mélancolique, enthousiaste, solitaire. Comment ?

Le mouvement commence mystérieusement par un grondement pp des cordes basses dans un tempo adagio, ponctué par une courte phrase espressivo au chromatisme dépressif jouée d’abord par le timbre du basson. Ces deux éléments contrastés s’organisent en un fugato valorisant les timbres des bois sur fond de cordes, jusqu’à un ff assuré par l’adjonction des cuivres (par deux fois).

Puis une mesure de tremolo des cordes impulse le thème musical de l’alto qui marque donc sa présence par une rupture dans la continuité musicale inaugurée par un orchestre très dense : soutenu par les harpes connotant la poésie du barde (Ossian, ou Harold qui prend son luth au chant 1, XIII : « Harold saisit son luth dont les touchants accords loin d’indiscrets témoins réveillent ses transports. Ses doigts prudents préludent… adressent un adieu à sa terre natale »), l’alto fait entendre son chant, courte phrase, par quatre fois – puis l’orchestre fait vivre à l’auditeur les expériences émotionnelles de Harold.

Cette Introduction lente dominée par le contraste entre le sol mineur grave du sombre fugato chromatique et l’intervention du soliste en majeur, suivi d’une somptueuse réorchestration, est ponctué par plusieurs mesures de roulement de timbales (comme pour la transition vers le Finale de la Cinquième Symphonie de Beethoven), menant à un vif Allegro, le soliste commençant par une sorte d’écho, répétition de do arides prolongeant les timbales.

Cette partie Allegro repose sur deux thèmes repris joyeusement par l’alto en échange avec l’orchestre. Le second thème insouciant et joyeux. Après une reprise de ces deux thèmes (l’exposition est reprise), Berlioz mène un long développement plein de surprises avec des enchaînements harmoniques inattendus. L’alto joue dans des relations variées avant d’être absorbé par l’orchestre après deux points d’orgue et un tempo de plus en plus animé, dans un équivalent de réexposition fantaisiste. Berlioz avait déploré l’erreur lors de la création : le chef Narcisse Girard n’avait pas animé le tempo à la fin de cet allegro, l’effet était donc manqué.[26]

2/ Le deuxième mouvement, « Marche des pèlerins chantant la prière du soir », s’inscrit dans la lignée des marches symphoniques (de la Révolution française, de Beethoven et de lui-même dans la Fantastique) : Berlioz imagine une procession, déplaçant ainsi l’idée de « pèlerinage » de Childe Harold sur ces pèlerins ce qui donne l’occasion d’une musique rythmée, calme, recueillie, évoquant les cloches. Depuis la création de cette Symphonie, ce mouvement rencontre un très grand succès et est souvent bissé comme le 7 décembre 1834.

La forme est en arche : avec au centre le Canto religioso caractérisé par les arpèges continus de l’alto (souvenirs de jours heureux ?) et un passage crescendo, ce qui évoque la technique du plain-chant.

Le thème principal de cette marche simule une psalmodie respectant toujours le même rythme, mais avec d’incessantes variations harmoniques et mélodiques : la fin de chacune des phrases est marquée par un accord des vents, qui évoque le balancement de cloches (obtenu à partir d’un son fondamental fantomatique, do, dont seulement certaines harmoniques sont entendues : fa dièse et si, 11e et 15e harmoniques). L’alto intervient avec son thème et des arpèges : il se tient extérieur à la scène qui l’émeut. La marche disparaît dans une atmosphère raréfiée audacieuse.

3/ Puis c’est une « Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse », dont la source est spécifiée et qui rappelle les promenades enchantées que Berlioz avait faites dans les Abruzzes : et sa découverte des piffari… de même que Byron s’émerveille devant les beautés de l’architecture antique, Berlioz entend et admire les piffari comme un écho de l’antiquité…

Il avait déjà remarqué à Rome « une musique instrumentale populaire que je penche fort à regarder comme un reste de l’antiquité » : les Pifferari sont des musiciens ambulants qui descendent des montagnes par groupe de quatre ou cinq avec musettes et pifferi (espèce de hautbois), pour donner de pieux concerts devant les images de la Madone… avec une « sauvagerie mystique ».[27]

La musique juxtapose deux scènes : Allegro assai, la saltarelle de Pifferari hautbois et picolo avec basse en bourdon / Allegretto, air lyrique joué au cor anglais. A la fin, Berlioz combine le rythme de la saltarelle, l’air lyrique joué par l’alto et le thème de Harold en valeurs longues à la harpe et à la flûte.

L’alto a fini par s’intégrer en reprenant la sérénade, alors qu’il était étranger à la scène lors de son entrée…

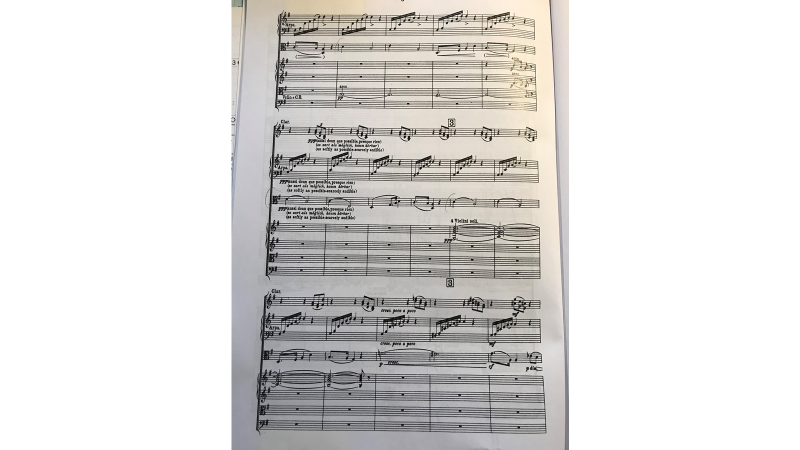

4/ Le quatrième mouvement, « Orgie de brigands ». Berlioz reprend le procédé de Beethoven dans le Finale de sa Neuvième Symphonie : il évoque les anciens mouvements, souvenirs des précédents par bribes, interrompus par de brillants tutti – « Souvenir de l’introduction Adagio » – Tempo I-, «Souvenir de la marche des pèlerins », « Souvenir de la sérénade du montagnard », « Souvenir du premier allegro », « Souvenir de l’adagio » (citation du thème de Harold à l’alto et aux clarinettes)- Tempo I : l’orchestre entame l’orgie de brigands, le soliste n’intervient plus. Le développement linéaire est orienté vers un point final culminant : il se caractérise par une joie débridée ou par la terreur, la catastrophe… puis pp, portés par une annonce des cordes tenues, se fait entendre en coulisses un écho en trio à cordes des pèlerins et des altos. Harold étant perdu loin de l’orchestre, avant de revenir, d’être rappelé à notre présence. Puis, l’orgie reprend, avec une conclusion éclatante, appel à l’étourdissement : c’est l’évasion dans l’orgie, la jubilation musicale…

Berlioz adopte donc la démarche de Beethoven pour ouvrir sur l’orgie, et s’inspire du poème de Byron en choisissant l’élimination progressive du héros : c’est Berlioz qui parle dans cette orgie…

Il est à noter que la Fantastique et Harold ont les mêmes démarches : héros romantique, marche, sérénade, orgie débridée…

Conclusion

L’histoire de la composition de cette « Symphonie avec alto principal » donne un bon éclairage de l’originalité explosive de Berlioz. Deuxième de ses quatre Symphonies (avant Roméo et Juliette, et Grande Symphonie funèbre et triomphale), elle fait exploser le genre, et dans le sillage de Beethoven donne une grande importance aux timbres (le Traité d’instrumentation et d’orchestration de 1844 est explicite) et aux souvenirs (Chostakovitch s’en inspire lui qui tisse son œuvre de réminiscences de ses propres compositions).

Cette Symphonie Harold a une grande postérité, à commencer par le Don Quichotte de Richard Strauss créé en 1898 – il faut souligner que tout altiste rêve de jouer cette symphonie…

Et en 1855, Liszt écrit un essai sur le poème symphonique en s’appuyant sur Harold[28] : il insiste sur la fièvre romantique d’alors puisée dans la poésie anglaise et allemande, soulignant que Berlioz a l’imagination enflammée.

Par cette symphonie Berlioz assume, et revendique même, la rupture romantique, en se posant, en s’identifiant à Byron par l’intermédiaire d’Harold. Il a ainsi conquis la place d’une figure essentielle, incontournable de la musique au cours du premier XIXe siècle : au début des années 1830, il incarne le romantisme musical français, et avec Hugo et Delacroix, il illustre ce courant artistique – ce qu’il rappelle en tête de son chapitre XL dans ses Mémoires :

« Ce fut vers ce temps de ma vie académique que je ressentis de nouveau les atteintes d’une cruelle maladie (morale, nerveuse, imaginaire, tout ce qu’on voudra), que j’appellerai le mal de l’isolement. » [29]

Spleen, isolement, liberté de composition, associations d’impressions poétiques… création salutaire.

Byron terminait le Chant IV de son Childe Harold sur l’Italie par un hommage à l’océan, immensité, force indomptable, « la vague possède aussi sa mélodie, brûlante pensée », et il présentait Harold réconcilié avec lui-même : « un feu épuré circule dans ses veines », heureux de « sentir son âme ardente aux rayons du soleil renaître indépendante » – le voyage initiatique lui a permis de se retrouver lui-même, en se sentant profondément modifié et apaisé… et de se réconcilier avec lui-même dans le choix de l’originalité.

Caspar David Friedrich : le moine au bord de la mer, 1810, Berlin

Comme Byron, Berlioz, héritier de Beethoven le symphoniste, compose à partir de son vécu, de ce qu’il a éprouvé (cloches de Saint Pierre, pèlerinages, litanies, piffari, fureur de vivre et intensité de l’existence, « sauvage pays des Abruzzes où j’ai tant erré »), mettant en œuvre sa conviction :

« Les gens raisonnables ne savent pas à quel degré d’intensité peut atteindre ainsi le sentiment de l’existence ; le cœur se dilate, l’imagination prend une envergure immense, on vit avec fureur ; le corps même participe à cette surexcitation de l’esprit, semble devenir de fer. » [30]

Eugène Delacroix, Le combat du Giaour et du Pacha, 1835, Paris, Petit Palais

Indications bibliographiques

Hector Berlioz,

Correspondance générale, 8 vol., Flammarion, entre 1972 et 2003.

Mémoires, Paris, Garnier-Flammarion, 2 tomes, 1969.

Mémoires d’Hector Berlioz de 1803 à 1865 / Et ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre, texte établi, présenté et annoté par Peter Bloom, Paris, Vrin, 2019, 909 p.

Critique musicale, t.1 1823-1834, Paris, Buchet/Chastel, 1996.

Dictionnaire Berlioz, sous la direction de Pierre Citron et Cécile Reynaud avec Jean-Pierre Bartoli et Peter Bloom, Paris, Fayard, 2003.

Claude Abromont, La Symphonie fantastique / Enquête autour d’une idée fixe, La Rue musicale, Cité de la Musique-Philharmonie de Paris, 2016.

François Bronner, Les Concerts symphoniques à Paris au temps de Berlioz, Paris, Hermann, 2017.

David Cairns, Berlioz, 2 vol., Paris, Fayard, 2002.

Olivier Feignier, « L’ennemi est dans la place, au cœur », Le Giaour de Byron, de la lutte féroce au combat intérieur plus terrible encore, texte publié dans le Catalogue, Delacroix et le duel romantique, sous la direction de Sidonie Lemeux-Fraitot, Musée Girodet, Montargis, LePassage, 2021, p.31-43.

Bruno Messina, Berlioz, Actes Sud, 2018.

Christian Wasselin, Berlioz, les Deux Ailes de l’âme, Paris, Découvertes Gallimard, 1989.

Hector Berlioz Website, créé en 1997 par Michel Austin et Monir Tayeb, hberlioz.com

[1] Les 9 décembre 1832, 14 avril, 23 novembre et 22 décembre 1833.

[2] Du 7 décembre 1834, N°49.

[3] Chap. XLV (p.299, Flammarion, 1969), Berlioz fait allusion à un article publié dans Le Pianiste du 5 décembre 1834 – référence signalée par Peter Bloom dans l’édition Mémoires d’Hector Berlioz de 1803 à 1865, Paris, Vrin, 2019, p.426.

[4] Peter Bloom, op.cit., suppose que Berlioz exagère en citant cette lettre anonyme – p.426, note 39.

[5] Pour ce concert de « rattrapage » du 22 décembre 1833 Berlioz avait recruté un orchestre composé de l’élite des musiciens de Paris (opéra, conservatoire, Théâtre-Italien) – Narcisse Girard chef d’orchestre de l’Opéra-Comique avait accepté de diriger dans la salle du Conservatoire ; tout se passa bien et cette fois la Fantastique a pu être exécutée contrairement au fiasco du concert que Berlioz avait organisé et voulu diriger le 24 novembre 1833, au Théâtre-Italien malgré le concours de Liszt qui joua le Konzertstück de Weber – ce concert comprenait des mélodies, l’Ouverture des Francs Juges, Sardanapale, … mais la Symphonie Fantastique prévue n’a pas été exécutée, les difficultés de déroulement du concert ayant pris trop de temps (si bien que Berlioz ne dirigea plus pendant un certain temps…).

[6] Berlioz raconte dans ses Mémoires (Mémoires, Chap XLV, t.1 p.297 – Peter Bloom op.cit. p.423) – que Paganini était présent au concert du 22 décembre 1833 (date donnée par Berlioz) – ce qui est confirmé par l’annonce parue dans Le Rénovateur du 21 janvier 1834 et dans la Gazette musicale du 26 janvier 1834 -, que Paganini lui a commandé un concerto pour alto (un stradivarius dont il voulait éprouver la valeur musicale), chœur et orchestre (lettre de Berlioz du 24 janvier 1834, CG II, p.159).

[7] Peter Bloom, op.cit., p.424.

[8] Paganini est de retour (de Nice) à Paris le 31 août 1834, pour y passer un mois. Peter Bloom, op.cit., p.424, note 26.

[9] CG t.2, N°408.

[10] Lettre de Nicolo Paganini à Hector Berlioz, 18 décembre 1838 – Manuscrit autographe (20,8 x 14 cm) BNF, Musique, L. a. Paganini, vol. 82,1.

[11] CG, N°602. Cité dans l’exposition virtuelle de la BNF sur Berlioz.

[12] Chap. XLV, in Peter Bloom, op.cit., p.424. Dans la note 27, Peter Bloom signale que le manuscrit autographe est daté du 22 juin 1834 et que Berlioz signale le titre d’Harold en Italie pour la première fois dans une lettre datée du 31 juillet 1834 (CG II, p.188)

[13] Mémoires, chap. XVIII. Le concert eut lieu dans la salle du Conservatoire, dirigé par Nathan Bloc (Habeneck était présent, et Fétis publia un article sur le génie de ce jeune artiste, plein d’imagination, au style énergique et nerveux in Revue Musicale III, 1828, pp.422-424).

[14] CG I, p.199. Voir la conférence d’Olivier Feignier « Vous êtes le Byron de la musique » / Byron’s influence on music in France during Berlioz’s lifetime, Berlioz Weekend London 26-27 novembre 2016. La Grande Ouverture des Francs Juges, 1826, est une pièce brillante entrée au répertoire symphonique ; elle se caractérise par des effets orchestraux, des configurations harmoniques surprenantes, une écriture débridée, et s’organise sous la forme d’un développement continu.

[15] Peter Bloom, op.cit., p.304, propose l’édition d’Amédée Pichot, œuvres complètes parues à Paris en 1819-1821.

[16] Olivier Feignier, « L’ennemi est dans la place, au cœur », Le Giaour de Byron, de la lutte féroce au combat intérieur plus terrible encore, texte publié dans le Catalogue, Delacroix et le duel romantique, sous la direction de Sidonie Lemeux-Fraitot, Musée Girodet, Montargis, LePassage, 2021, p.31-43, p.43.

[17] Lire Arlette Sérullaz, « Delacroix lecteur enflammé de Byron », communication à la réunion du 10 février 2018 à Paris, Maison de Balzac, publiée dans le Bulletin de la Société Byron, 2022.

[18] Byron publie en 1812 les deux premiers chants de Childe Harold qui en comprendra quatre (1674 vers, 555 pages) – il devient célèbre du jour au lendemain… puis 1816-1818, les deux autres chants, dont le dernier rassemble les souvenirs et réflexions de son voyage en Italie (Venise, Ferrare, Rome, Naples).

[19] Lors de ce premier concert de la saison 1834 de la Société des concerts du Conservatoire, l’exécution de la Neuvième fut entrecoupée par des romances italiennes, allemandes, suivies d’un solo de violoncelle, d’une ouverture de Weber et d’un air avec chœur de Rossini….

[20] Critique musicale, T.1, p.91-92.

[21] Ce qu’il décrit souvent dans sa correspondance d’alors.

[22] Chap. XXXVI, Flammarion, p.221. Peter Bloom, op.cit., p.336.

[23] Comme l’a mis en évidence Paul Banks : “Byron, Berlioz and Harold” in The Berlioz Bulletin, Bulletin Number 205, June 2018, pp.29-41. Il a relevé 5 modalités : soliste juxtaposé à l’orchestre ; orchestre accompagne le soliste ; échanges antiphoniques ; le soliste est absorbé dans la texture ; le soliste se tait : il n’y a pas de dialogue, mais coexistence, ignorance mutuelle, le soliste ne reprend pas le matériel de l’orchestre.

[24] Critique t.1, p.439.

[25] Chap. XLV, Flammarion, p.298. Peter Bloom, op.cit., p.425.

[26] Peter Bloom, op.cit., p.425.

[27] Chap. XXXIX, Flammarion, p.247. Peter Bloom, op.cit., p.362.

[28] Liszt, Franz, [et Carolyne zu Sayn-Wittgenstein] (1855a), « Hector Berlioz und seine Harold-Symphonie », Neue Zeitschrift für Musik, trad. par Richard Pohl, vol. 43, no 3 (13 juillet), p. 25-32 ; vol. 43, no 4 (20 juillet), p. 37-46 ; vol. 43, no 5 (27 juillet), p. 49-55 ; vol. 43, no 8 (17 août), p. 77-84 ; vol. 43, no 9 (24 août), p. 89-97.

Liszt, Franz, [et Carolyne zu Sayn-Wittgenstein] (1855b), Sur Harold symphonie de Berlioz, cahier manuscrit de la main de C. zu Sayn-Wittgenstein, daté et signé par Franz Liszt, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, ms-24359, 54 feuillets (p. 53-155).

Liszt, Franz [1857], Symphonische Dichtungen für grosses Orchester, Leipzig, Breitkopf & Härtel.

[29] Chap XL « Variétés de spleen. L’isolement », Flammarion, p.251. Peter Bloom, op.cit., p.370.

[30] Chap XXXVII, Flammarion, p.230. Peter Bloom, op.cit., p.345.