La partition intérieure de Beethoven ou Comment la déchiffrer ?

Texte revu 25-28 avril 2020, 19-20 janvier 2022

par Elisabeth Brisson

Die Psychoanalyse « ist gewöhnt, aus gering geschätzen oder nicht beachten Zügen, aus bem Abhub – dem « refuse » – der Beobachtung, Geheimes und Verborgenes zu erraten. »

(La psychanalyse « est habituée à deviner par des traits dédaignés ou inobservés, par le rebut de l’observation, des choses secrètes ou cachées »).

Sigmund Freud

Le Moïse de Michel-Ange (II, S.185)

La cérémonie de l’obscur est la fatalité de toute œuvre

Yves Bonnefoy

L’autre et le lieu de la poésie (1958) – III

Impossible de dire je suis sourd !

« […] und doch war’s mir noch nicht möglich den Menschen zu sagen : sprecht lauter, schreyt, denn ich bin Taub, ach wie wäre es möglich dass ich die Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bey mir in einem Vollkommenern Grade als bey andern seyn sollte, einen Sinn denn ich einst in der grösten Vollkommenheit besass, in einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem Fache gewiss haben noch gehabt haben – o ich kann es nicht, drum verzeiht, wenn ihr mich da zurückweichen sehen werdet […]“

(« Il ne m’était pas encore possible de dire aux autres : Parlez plus fort, crier, car je suis sourd, ah comment était-il possible de devoir faire savoir la faiblesse d’un sens qui chez moi devait être à un degré de perfection absolue, plus que chez les autres, d’un sens que je possédais autrefois dans la plus grande perfection, et que peu de ceux qui ont le même métier n’ont jamais eue – o je ne le peux pas, aussi pardonnez-moi, si vous me voyez me tenir à l’écart. »)

Ce cri de détresse lancé au cœur du Testament d’Heiligenstadt rédigé en octobre 1802 a ému plus d’un lecteur, plus d’un admirateur de Beethoven… chacun s’interrogeant secrètement sur l’origine de cette surdité survenue alors que Ludwig n’avait pas encore trente ans… (né en 1770) infirmité restée énigmatique, aujourd’hui encore.

Pourtant les recherches ne manquent pas… mais il ne semble pas que le détour par le déchiffrage de la « partition intérieure » de Beethoven ait été effectué.

Qu’est-ce à dire ? Comment est-il possible de déchiffrer la « partition intérieure » de Beethoven ?

Et d’abord qu’entendons-nous par cette expression de « partition intérieure » ? Tout simplement ce qui s’est joué au tréfonds de Beethoven, à son insu, et qui émerge dans les documents variés dont nous disposons à condition de les lire, de les examiner directement, de les ressentir à la manière de Stefan Zweig (1881-1942) qui a éprouvé le besoin de collectionner objets et partitions autographes : il adorait contempler une feuille d’esquisse de Beethoven dans laquelle il voyait un univers émerger d’un sombre chaos, du tréfonds de l’inconscient pour être traduit dans nos mots et nos signes (« gleichsam noch taumeld aus der Urgrund des Unbewussten in unsere Welt der Worte und Zeichen niedersteigt » (7 novembre 1923) [1] ; ce qu’il écrit dans Le Monde d’hier, à deux reprises. Dans le chapitre intitulé « Détours sur le chemin qui me ramène à moi », il parle de l’effet que produit sur lui la vue des esquisses de Beethoven :

« je souscris à la parole de Goethe, que pour comprendre pleinement les grandes créations, il ne suffit pas de les voir dans leur état d’achèvement, mais il faut les avoir surprises dans leur génération. C’est aussi un effet purement visuel que produit sur moi les premières esquisses de Beethoven, avec ses traits fougueux et impatients, son désordre confus de motifs ébauchés et abandonnés, avec la fureur créatrice qui s’y condense en quelques coups de crayon, – de cette nature comblée d’une surabondance démoniaque, et qui me jette dans une sorte d’agitation physique, parce que son aspect excite tellement mon esprit. Je puis contempler une de ces pages barbouillées de hiéroglyphes dans l’enchantement de l’amoureux, comme d’autres un tableau parfait. »[2]

Le Monde d’hier, p.195

Plus loin, Stefan Zweig explique les raisons de son goût pour les autographes qu’il collectionne : saisir la création en acte, comprendre le mystère de la création[3] ; puis dans le chapitre « Coucher du soleil », Zweig raconte qu’il achète des souvenirs de plusieurs créateurs dont ce qu’il peut de Beethoven :

« sans compter le cahier des notes de jeunesse, le lied, Le Baiser, et des fragments de la musique d’Egmont, je réussis à représenter aux yeux un moment au moins de la vie, le plus tragique, d’une manière si complète qu’aucun musée du monde n’en pourrait offrir de semblable. Par une première chance je pus acquérir tout ce qui subsiste du mobilier de sa chambre, qui fut vendu aux enchères après sa mort (…), avant tout son immense bureau, dans les tiroirs duquel se trouvèrent cachés les deux portraits de ses bien-aimées, (…) , sa cassette (…), son petit pupitre sur lequel il avait encore écrit au lit ses dernières compositions et ses dernières lettres, une boucle de cheveux blancs coupés sur son lit de mort, la lettre de faire-part de ses funérailles (…). Et (…) j’eus l’occasion de m’enrichir encore de trois dessins de son lit de mort », ceux de Josef Teltscher, puis « de l’original de la lithographie devenue si célèbre de Danhauser et représentant Beethoven sur son lit de mort. Et ainsi, conclut Zweig, j’avais rassemblé tout ce qui s’était conservé, dans une forme parlante pour les yeux, de ces derniers instants si mémorables et dont le souvenir ne périra jamais. »[4]

Donc, pour parvenir à déchiffrer (au moins en partie) cette partition intérieure, le retour aux sources authentiques, authentifiées est indispensable – ce qui suppose la possibilité de se débarrasser de tous les clichés qui ont recouvert, si ce n’est qui ont englouti la vérité de Beethoven. Réinterroger les sources, certes, mais avec la préoccupation de relever les détails jusque-là négligés le plus souvent.

Trois ensembles de documents nous ont paru des voies royales pour mettre cet insu en évidence.

/ Une voie procède du récit que Beethoven aurait fait pour rendre compte de l’origine de sa surdité au jeune musicien anglais Charles Neate lors d’un séjour de quelques mois à Vienne en 1815 : le fait que ce récit ait été rapporté près d’un demi-siècle plus tard n’est pas sans importance pour ce que nous cherchons.

/ Une autre voie procède de l’analyse des jeux de mots que Beethoven adorait : ils émaillent sa correspondance, ses réflexions en marge d’esquisses ou de partitions, et ils trouvent des réalisations musicales proposées sous forme de canons énigmatiques.

/ Enfin, une autre voie procède des thèmes choisis pour la composition de Variations (un thème et ses modifications possibles, lieu où l’imagination créatrice se donne libre cours dans un cadre donné) : sa première œuvre composée et publiée en 1782 est un ensemble de Neuf Variations ; puis il en composa plusieurs ensembles auxquels il n’a pas choisi de donner de numéro d’opus, à quelques exceptions près, dont les 15 Variations Eroïca op.35 et les 33 Variations Diabelli (Veränderungen sur un thème de Diabelli), op.120.

I/ Le récit de Charles Neate

Ce récit offre une voie royale pour accéder aux représentations que Beethoven s’était forgées afin de se « raconter » l’origine de sa surdité.

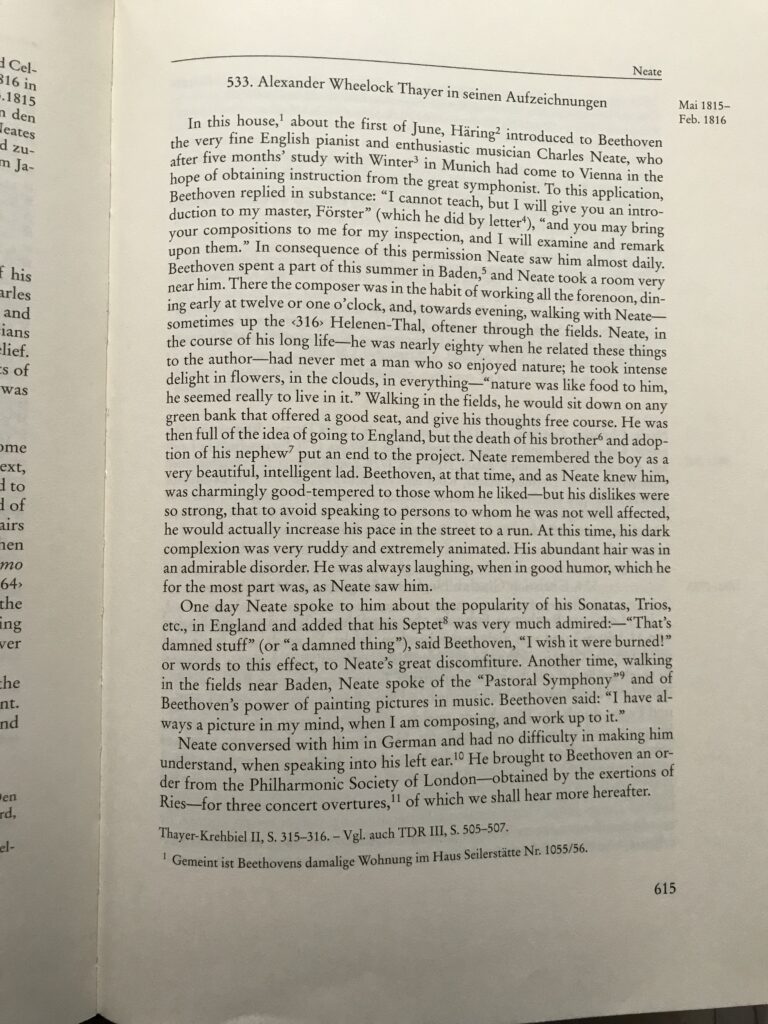

Pourtant il s’agit d’un récit datant de 1861, donc bien postérieur à la mort de Beethoven survenue le 26 mars 1827. Fait par l’Anglais Charles Neate (1784-1877), il a été recueilli par l’américain Alexander Wheelock Thayer qui cherchait à établir une biographie « objective » en interrogeant ceux qui avaient connu Beethoven et qui étaient encore en vie. Inséré dans la Beethoven life, ce récit donnait ainsi publicité à une origine traumatique indéniable de la surdité de Beethoven : un choc physique lié à une exaspération émotionnelle insupportable.

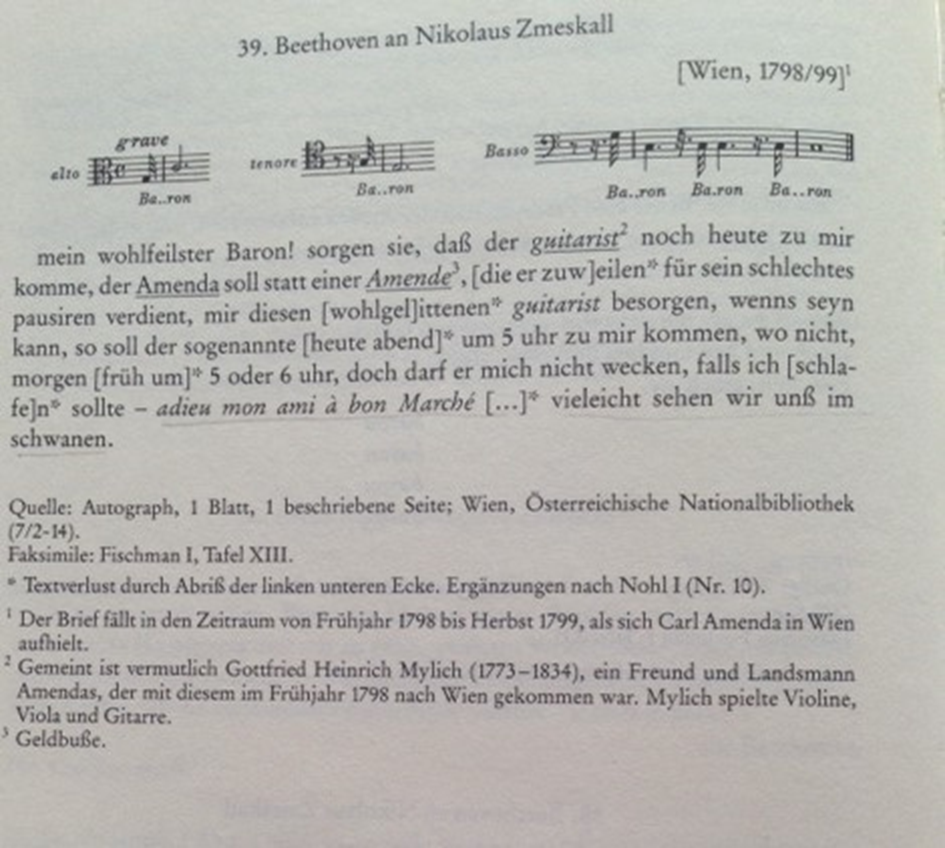

Qui était Charles Neate ?

C’était un pianiste et compositeur anglais, un des membres fondateurs de la Société Philharmonique de Londres (1812), venu à Vienne en 1815 dans l’espoir de prendre des leçons de piano avec Beethoven. Tout en refusant de l’avoir comme élève, Beethoven accepta de discuter avec lui de ses compositions. Ainsi, l’estime réciproque et le plaisir pris à s’entretenir entre « connaisseurs » pourraient donner crédit au récit étonnant, voire délirant, fantasque rapporté par Neate à Thayer en 1861 – en tout cas cette version de l’origine de la surdité est unique parmi tous les témoignages et toutes les anecdotes concernant ce drame vécu par Beethoven : même dans ses lettres « d’aveu » de l’été 1801 à Wegeler, l’ami de Bonn, qui était médecin, et à Amenda, l’ami violoniste rencontré trop brièvement à Vienne en 1799, Beethoven ne donne pas d’origine à sa surdité, évoquant toutefois un lien avec ses dérangements intestinaux – mais en aucun cas il ne mentionne un événement traumatique du genre de celui rapporté par Charles Neate. Le récit tel qu’il a été publié est donc vraisemblablement le résultat d’une mise en forme par Neate de propos qu’il aurait « entendus » cinquante ans plus tôt : ce n’est en aucun cas un document de première main. Malgré tout, prêter attention sans préjugé à ce récit tel que Charles Neate l’a rapporté ne serait pas inutile pour tenter de dégager ce qui se serait joué au tréfonds de la psyché d’un Beethoven cherchant à s’expliquer sa surdité, et à en rendre compte : un enjeu niché dans les étapes d’un récit, enchaînement d’événements qui, métaphores du réel, constituent la vérité portée par la forme manifeste de ce récit (son ton, son rythme, ses images). Ainsi, même si ce texte ne provient pas directement de Beethoven, il est possible de partir de l’hypothèse qu’il serait analogue à un récit de rêve, et de l’analyser comme un « texte sacré », donc sans en changer une virgule : sa construction d’ensemble ainsi que chacun des termes (leurs significations possibles, leur place dans le récit, les connotations et associations) faisant de facto appel à autre chose et jouant donc le rôle de traduction-écran à l’expression du désir. Cette hypothèse est envisageable dans la mesure où Beethoven lui-même était attentif à ses rêves et semblait familier avec le processus de l’association d’idées, comme l’atteste sa lettre à Tobias Haslinger, du 10 septembre 1821 dans laquelle il raconte un rêve au cours duquel un canon (musical) lui est tombé dans l’esprit, mais l’ayant oublié au réveil, il a fallu qu’il se trouve dans les mêmes conditions de bercement d’un trajet en calèche pour que le canon lui revienne à l’esprit « conformément à la loi des associations d’idées » (« […] die gestrige Traumreise wieder jezt wachend fortsezte, siehe da, gemäss dem Gesetz der IdeenAssociation fiel mir wieder selber Canon ein, ich hielt ihn nun wachend fest […] »). (BGA 1439).

A/ Le récit dans le récit

Ce récit a été rapporté à Thayer, cet américain qui pour écrire une biographie crédible de Beethoven interrogea tous ceux qui l’avaient connu et qui étaient encore en vie vers 1860 : la conception d’une biographie reposait alors sur l’accumulation de témoignages et d’anecdotes, sans distance critique. Publié donc tel quel par Thayer, sans mise en doute, le récit de Neate est double : avec le récit de l’origine de la surdité, il y a celui de la rencontre avec Beethoven en 1815.

Je joins le texte publié dans Beethoven aus der Sicht seiner Zeitgenossen, in Tagebüchern, Briefen, Gedichten und Erinnerungen, Herausgegeben von Klaus Martin Kopitz und Rainer Cadenbach, G.Henle Verlag . München, 2009.

Avant d’analyser le récit sur l’origine de la surdité, rapporté en 1861, il est indispensable de reconstituer son double contexte : où en était Beethoven en 1815 ? et comment se présentaient la littérature et l’iconographie concernant Beethoven en 1860 ? Il s’agit donc de mettre en regard les éléments du double texte de Neate avec la correspondance de Beethoven en 1815, ainsi qu’avec son Tagebuch et ses compositions autour de 1815.

I/ Juin 1815 – Charles Neate rencontre Beethoven

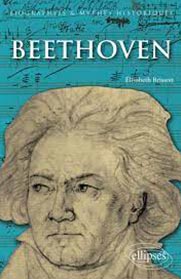

Penchons-nous sur le moment et sur le temps de la rencontre de Charles Neate avec Beethoven à Vienne, entre le 1er juin 1815 et le 6 février 1816.

Charles Neate, pianiste, violoncelliste et compositeur est arrivé à Vienne le 2 mai 1815. Il vient de Munich où il a pris des cours de piano avec Winter. Il souhaite prendre des cours avec Beethoven dont il est un grand admirateur. Johann Häring, un homme d’affaires qui seconde Beethoven dans ses démarches auprès des Anglais, lui sert d’intermédiaire le 1er juin 1815. Beethoven qui n’a aucune envie de lui donner des cours de piano lui confie une lettre de recommandation pour Förster, mais se réjouit de parler avec lui de composition musicale.

/ La rencontre avec Beethoven – été 1815

Cette rencontre d’un jeune musicien anglais réjouit Beethoven à plus d’un titre.

Il est très content de pouvoir avoir de cette manière un lien direct avec la Société Philharmonique de Londres : Neate en est un des membres fondateurs, pressenti pour faire partie rapidement de la direction (ce qui fut le cas en 1817). Beethoven lui propose immédiatement de faire l’acquisition de trois Ouvertures (op.115, 117 et 115) pour la Société (sans lui dire que ce sont des œuvres de circonstance déjà composées), lui faisant promettre de ne pas divulguer cet achat… en les faisant parvenir à Londres. Que ce soit sous le sceau du secret est confirmé par un billet de Beethoven à son ami Gleichenstein en juin 1815… (BGA 815).

Et puis, ce jeune musicien anglais de 30 ans, qui parle un peu l’allemand et le français, devient un interlocuteur de choix à un moment où Beethoven se sent très seul : beaucoup de ses amis ne sont plus à Vienne, que ce soit le violoniste Schuppanzigh ou les Brentano, ou également Gleichenstein, et depuis longtemps Karl Amenda avec lequel il vient d’avoir justement un échange épistolaire, se plaignant de sa solitude, et du destin qui entrave ses projets ; il traduit d’ailleurs cette détresse intérieure dans la mise en musique d’un poème de Herder, Die laute Klage (La plainte à haute voix) WoO 135, dans lequel il a remplacé le terme « Gram » (chagrin) par le terme « Sinn » (sens), indice qu’il se sentait personnellement concerné par ce poème, dans lequel il retrouvait l’évocation de sa solitude affective associée à sa surdité irrémédiable. Il a réorganisé ce poème pour lui donner une structure qui insiste sur les mots et expressions qui désignent et connotent la souffrance psychique. Choisissant la tonalité d’ut mineur dans un tempo soutenu à 6/8, Beethoven a suivi le texte de très près, mettant certains termes en valeur par la violence des accents (sf, f/p), l’insistance des broderies, les tensions harmoniques, les répétitions de façon à souligner le cœur blessé (verwundetes Herz), la plainte (Jammer), la dureté (hartvertheilende) de ce qu’éprouve le sujet (mir) face à la condamnation d’un sens (qui normalement rend possible la relation avec les autres) (den verstummenden Sinn).

Et puis en 1815, son frère Karl très malade depuis plusieurs années (atteint par la tuberculose comme leur mère) est mourant : malgré le soutien financier de Beethoven, qui se préoccupe donc de son frère en lui prêtant de l’argent pour se soigner, Karl meurt le 15 novembre 1815, laissant un jeune garçon né le 4 septembre 1806 et une femme que Beethoven déteste et ne cesse de dénoncer comme malfaisante. Le 22 novembre 1815 (BGA 854), il écrivait à son ami et ancien élève Ferdinand Ries, alors à Londres, pour lui demander d’activer les publications envisagées car il avait besoin d’argent : son frère venait de mourir, ajoutant qu’il avait une mauvaise femme (« er hatte ein schlechtes Weib ») et il spécifiait qu’il l’avait soutenu financièrement : s’il regrettait sa perte, il avait la satisfaction de n’avoir rien à se reprocher…

Toutefois, une inscription de son Tagebuch (69) laisse supposer des relations conflictuelles avec son frère qui aurait été injuste avec lui, ce qui serait, à ses yeux, la raison de sa mort : s’il ne s’était pas éloigné de lui, il vivrait encore (« o sieh herab Bruder, ja ich habe dich beweint und beweine dich noch, o warum warst du nicht aufrichtiger gegen mich, du lebtest noch und wärst gewiss so elendiglich nicht umgekommen, hättest du dich früher – – – entfernt und mir ganz genaht.“)

Il se trouve que cette tension à mort entre deux frères retient au moins trois fois l’intérêt de Beethoven à cette époque de sa vie : en 1813, avant même la parution du texte de la pièce, il recopie dans son Tagebuch (7, 8, 9) des extraits de Die Schuld (La faute) de Müllner, représentée à Vienne au Burgtheater le 27 avril 1813 – son attention à la prosodie laisse supposer une intention de mise en musique – ; or cette « tragédie de destin » est centrée sur l’assassinat d’un frère… la vérité étant de toutes façons, dévoilée au moment du Jugement dernier… Peu de temps après, en 1814, un autre livret retient son attention : un Romulus et Remus… après des déboires liés à l’utilisation du livret par un autre compositeur, Beethoven finit par obtenir l’autorisation en décembre 1815 d’en composer la musique … Juste après la mort de son frère… et c’est peu après qu’il recopie dans son Tagebuch (118) les deux derniers vers de Die Braut von Messina oder die feindlichen Brüder (La fiancée de Messine ou les frères ennemis) de Schiller, tragédie sur le fratricide mêlé à de l’inceste (vis-à-vis d’une sœur, double d’une mère) : « Das Leben ist der Güter höchstes nicht/ Der Uebel grösstes aber ist die Schuld“. (La vie n’est pas le plus grand des biens, le plus grand mal en revanche est la faute).

Comme si, au moment de la mort de son frère, Beethoven était alors particulièrement taraudé par la question de la faute, plus spécifiquement d’une faute en lien avec un assassinat au sein d’une famille… meurtre lié à une rivalité amoureuse… Il recopie également des vers d’un poème de Herder (Tagebuch, 55), prière d’un mourant qui, en train d’être broyé par un lion remercie le très Haut de mourir de douleur et non dans la faute : « Dank dir, höchster, im Schmerz sterb ich, doch nicht in der Schuld“… Soit la douleur terrible à la place de la faute…

A signaler également une réflexion (Tagebuch, 44), recopiée de l’Odyssée d’Homère, qui porte sur l’importance du passé qui fait retour dans le présent, qui a engendré le présent („Um nur nächst vom vergangenen man was werden wollte, so hat das Vergangene doch das Gegenwärtige hervorgebracht), avec la conclusion : « vous êtres devenues terrestres – prophéties effroyables, et sauvées par la poésie et votre signification » (« Sie wurden irdisch – erschreckliche Weissagung und durch die Dichtungen, durch ihre – Bedeutenheit – gerettet“ (Odyssée, Le cyclope IX 14/15).

C’est-à-dire que les prophéties, les dires du passé, sont devenues réalité, et qu’ils ont pris sens, par l’intermédiaire de la poésie pour être supportables.

C’est dans ce contexte de solitude, de difficultés familiales, d’obsession de la faute, que Beethoven est ravi de rencontrer ce jeune musicien anglais, d’autant qu’il attend beaucoup du marché anglais : il confie les trois Ouvertures (op. 113, 115, 117) à Neate et discute de contacts possibles avec des éditeurs de Londres pour vendre d’autres œuvres (op.61, 72, 92, 95, 102, 112, 136) – et d’après les lettres ultérieures, ils évoquent l’éventualité de l’organisation d’un concert à son bénéfice à Londres. Neate semble confiant, assurant Beethoven qu’il va faire tout ce qu’il peut pour ouvrir le monde musical et mélomane de Londres à sa musique (qui est alors considérée comme trop difficile par les Anglais – ce qui est confirmé par les échanges avec Thomson, commanditaire des arrangements d’airs « populaires » avec un « cahier des charges » précis, exigeant la simplicité !).

Beethoven et Neate ont certainement eu de nombreuses occasions de discuter à un moment où, d’après le Tagebuch (36, 122), Beethoven est bien décidé à partager ses repas avec d’autres, de préférence des musiciens… pour ne pas être isolé et pour prendre des conseils auprès d’instrumentistes compétents.

En décembre 1815 (lettre BGA 867), sachant que contrairement à ce qu’il avait laissé entendre, Neate n’avait pas encore envoyé les trois Ouvertures à Londres, Beethoven lui demande la copie de l’une des trois pour y porter des corrections, tout en rassurant Neate, affirmant que lui Beethoven était un homme d’honneur qui tenait sa parole, c’est-à-dire qu’il allait lui rendre la partition le plus vite possible (sous-entendu qu’il n’avait pas l’intention de la faire copier pour l’offrir à un autre éditeur).

Ce temps du séjour de Neate à Vienne est aussi celui de la composition des deux Sonates pour piano et violoncelle op.102 par Beethoven qui les destine à Marie Erdödy (pianiste) et à Linke (violoncelliste), tout en promettant à Neate de les lui dédier, de façon à l’inciter à trouver un éditeur à Londres : une copie de l’op.102 n°1 comprend de fait une dédicace manuscrite de Beethoven : « Sonata / Pour le piano et le Vioncelle [sic] / composèe et dédièe / à [mon] son ami / Mr: Charles Neate / par / louis van Beethoven ».

Pourtant lors de l’édition de Simrock en 1817, il n’y a pas de dédicace ; et en 1819, à Vienne, les Sonates sont dédiées à Marie Erdödy… ce changement de dédicataire est le signe d’un désaveu ou tout au moins d’une modification de stratégie de la part de Beethoven… qui ne peut plus compter sur Neate… comme la suite de leurs relations l’atteste.

Que s’est-il passé ?

Au moment du retour de Neate à Londres en février 1816, Beethoven lui confie donc une grande quantité d’œuvres toujours sous le sceau du secret (lettre BGA 889) : il inscrit d’ailleurs un canon énigmatique dans l’Album de Neate, le 23 janvier 1816, sur les vers de Herder : Das Schweigen (se taire)… et il lui confie une lettre pour Antonie Brentano puisque la route de Neate passe par Francfort, ville dans laquelle elle résidait : dans cette lettre Beethoven chante les louanges de son ami anglais : « Neate einen ebenso vorzüglichen Englischen Künstler als liebenswürdigen Menschen » (il offrait également à Antonie son portrait gravé d’après un dessin de Letronne, et il lui disait qu’il venait de sauver un pauvre enfant des griffes d’une méchante mère, faisant ainsi allusion à l’adoption de son neveu Karl).

2/ La disgrâce de Neate – 1816

Beethoven espérait que Neate, dès son arrivée à Londres, ferait tout pour tenir ses promesses : or, il ne reçoit aucun retour, si bien qu’il s’en plaint (lettre du 3 avril 1816, BGA 923) à son ami Ferdinand Ries (à Londres depuis 1813, également influent au sein de la Société Philharmonique) : Neate doit être à Londres, je lui ai confié plusieurs œuvres et il m’a promis d’en faire le meilleur usage. Toujours sans nouvelles, Beethoven écrit à Neate le 15 mai 1816 (BGA 936) une lettre en français : il voudrait savoir où en sont les compositions qu’il lui a confiées ; puis le 18 mai 1816 (BGA 937), une lettre en anglais : il exprime son mécontentement et sa crainte de ne pas toucher les recettes des concerts donnés à Londres.

Toujours sans nouvelles, Beethoven finit par écrire le 7 octobre 1816 (BGA 983) à Sir George Smart (qui avait dirigé à Londres le 10 février 1815 la Bataille de Vittoria ou « Wellingtons Sieg » op.91 avec beaucoup de succès), une lettre dans laquelle il mettait le Prince régent et Neate dans le même sac pour leur manque de parole (le Prince régent Georg n’avait pas fait un geste pour le remercier de la dédicace de l’op.91, envoyé en 1814 !). Beethoven écrivait qu’il avait confié des partitions à Neate, ce dernier lui ayant promis de faire organiser un concert à son bénéfice à Londres par la Société Philharmonique : il n’en a eu aucune nouvelle, mais il a appris par un article du Morning Chronical (du 23 mars 1816) que la Symphonie en la avait été jouée. Demandant des explications à Neate, ce dernier lui aurait écrit une lettre qui ne témoignait pas en sa faveur [lettre non conservée], s’abritant derrière le fait qu’il était follement épris d’une jeune fille, mais que les parents s’opposaient à leur union… Dans sa longue lettre à Smart Beethoven estimait que Neate avait détruit sa réputation à Londres en ne donnant que les trois Ouvertures qui certes avaient été payées, tandis les autres partitions qu’il lui avait confiées, lui appartenaient encore à lui Beethoven. Il signalait que Neate comptait sur la dédicace des Sonates op.102 : la réalisation de cette attente ne dépendra que de lui…

Apprenant que Beethoven avait écrit à Smart pour dénoncer son comportement, Neate lui écrit le 29 octobre 1816 (BGA 987), totalement dépité : jamais il n’avait été considéré comme manquant à sa parole, jamais il n’avait été pris en flagrant délit de comportement déloyal – Neate cherche à justifier son silence : ayant eu des difficultés à propos de son mariage, il n’avait plus le cœur à rien. Mais toujours animé par son admiration pour Beethoven, il est outré qu’il ait eu l’idée de faire part de ses reproches à Sir Smart qui est un de ses bons amis : son honneur est donc mis en jeu, ce qui va grever tout le reste de sa vie. Pour prouver qu’il n’était pas capable de ce dont il était soupçonné, Neate fait remarquer qu’il avait gardé le silence comme le lui avait demandé Beethoven. (« that you have chosen Sir George Smart, to makes your complaints of me to, (…) might have been listened to, and I injured all the rest of my life. (…) I am sorry you say, that I did not even acknowledge my obligation to you, because I talked of nothing else in Vienna, as every one there who knew me, can testify. (…) : I must indeed be a Scoundrel, if I am capable of what you suspect me!”).

Les plaintes de Beethoven n’ont pas porté leurs fruits : le 19 avril 1817 (BGA 1116), il envoyait une nouvelle lettre pleine de fureur à Neate qui n’a toujours rien fait ! « Nichts ! nichts ! ».

Et entre temps, au début de l’été 1816, Beethoven compose un Lied intitulé Der Mann vom Wort (L’homme de parole) op.99, sur un poème de Friedrich August Kleinschmid (ce Lied est publié par S.A. Steiner à Vienne en novembre 1816) qui décrit ce qu’est un homme de parole, en répétant souvent les termes « Mann » et « Wort » (à la limite du bégaiement). Le Lied aux connotations sonores militaires se termine sur l’affirmation qu’il faut suivre cet exemple si « nous voulons être des hommes allemands », c’est-à- dire ne pas céder à une femme, demeurer incorruptible et respecter le serment juré.

/ Neate et ses vaines tentatives de réhabilitation

Malgré ses attentes fortement déçues, Beethoven réussit à obtenir la commande d’une nouvelle Symphonie par la Société Philharmonique de Londres en juin 1817. Puis, la Symphonie achevée (mais créée à Vienne le 7 mai 1824 alors qu’elle a été commandée et payée par Londres !), Neate qui depuis 1817 fait partie de la direction de la Société Philharmonique essaye de faire venir Beethoven à Londres, pour qu’il diriger sa Neuvième ; puis comme Beethoven ne vient pas en 1824, il réussit à lui faire la commande d’une nouvelle Symphonie et d’un Concertant (?) … mais en 1825 (lettre du 15 janvier, BGA 1924) les conditions et exigences de Beethoven sont telles que la Société refuse (lettre du 1er février 1825, BGA 1930)… Beethoven était tenté par cette invitation (le rêve ou tout au moins le projet d’un voyage à Londres date de 1793 : il aurait bien aimé accompagner Haydn lors de son second voyage en 1794), il espérait ainsi avoir l’occasion de revoir sa belle patrie, la route du voyage passant par Bonn… (cf. le Tagebuch, 50) – peut-être inconsciemment a-t-il eu peur de revenir sur le lieux du crime (dont il se croit coupable ?).

3/ La revanche de Neate un demi-siècle plus tard

Neate n’a donc pas pu se racheter aux yeux de Beethoven : il garde sa blessure d’amour-propre jusqu’au moment où enfin il peut s’en débarrasser grâce à Thayer…

Le biographe américain vient l’interroger à Brighton en 1861 : Neate peut donc reconstruire un récit, a posteriori, personne ne pouvant le contredire !

Il raconte donc sa rencontre et le récit que Beethoven lui aurait fait sur l’origine de sa surdité. Il ne spécifie pas qu’il venait d’avoir 30 ans, l’âge même qu’avait Beethoven au moment où il s’est rendu compte qu’il devenait sourd ; qu’il y a donc une situation d’empathie… qui l’autoriserait à prendre des libertés avec ses souvenirs ! L’analyse du double récit, tel que Thayer l’a publié, atteste un mélange d’erreurs, de clichés et de vérités.

// Les erreurs

Neate dit avoir loué une chambre à Baden pour être près de Beethoven, or aucun document n’atteste que Beethoven ait certainement séjourné à Baden durant l’été 1815 (contrairement à l’été 1814 ou à l’été 1816 !). Donc il est préférable de douter des promenades dans l’Helenetal : Neate s’est inspiré de récits postérieurs qu’il avait certainement lus (en particulier celui de Seyfried sur l’origine du canon « Kühl nicht lau » WoO 191, publié dans son ouvrage sur Beethoven en 1832, qui raconte une de ces joyeuses promenades de Beethoven faite en compagnie de compositeurs et d’éditeurs).

Et puis, Neate évoque la chevelure en désordre, ce qui n’était pas le cas à ce moment de la vie de Beethoven comme l’atteste le dessin de Letronne, souvent diffusé : la chevelure abondante est postérieure comme en témoignent le dessin de Kloeber en 1818 et le tableau de Stieler en 1820.

Blasius Höfel d’après un dessin de Louis Letronne, Vienne 1814

Le désordre d’une chevelure abondante n’apparaît que plus tard !

Kloeber 1818 Stieler 1820

// Les clichés

La violence éruptive de Beethoven, surtout quand il était dérangé ; les chaises qui volaient…

Ses esquives, ses tours de passe-passe pour ne pas être importuné par des visiteurs indésirables, ce qui a été largement diffusé par Wagner : il publia en 1840 dans la Revue et Gazette musicale de Paris une nouvelle qui mettait en scène un compositeur anglais essayant mordicus de se faire recevoir par Beethoven, ce qui empêchait le narrateur (Wagner) d’accéder au grand compositeur, jusqu’au jour où enfin Beethoven comprit qui il était ; le narrateur fut alors admis, ce qui permit à Wagner de faire savoir qu’il avait discuté avec Beethoven de Fidelio et de l’opéra à venir que ce dernier prévoyait, tout en sachant qu’il dépassait largement l’horizon d’écoute de ses contemporains…

// Les indices de vérité

Premier indice : que Beethoven entendait quand on lui parlait dans l’oreille gauche.

Neate a raconté dans le récit inséré par Thayer qu’il parlait en allemand dans l’oreille gauche et que Beethoven entendait – cette particularité est soulignée par Beethoven lui-même dans un brouillon – donc inconnu de Neate – destiné à une liste de fautes de la Sonate op.109 publiée par Martin Schlesinger; ce brouillon de lettre du 14/11/1821 (BGA 1447) consiste en une feuille double, avec trois pages écrites comportant des corrections – et sur le haut de la première page est inscrit, sans lien avec le reste : « Hauptsächlich alles auf’s linke ohr zu – da die stärker ist ».

Autre indice de vérité :

que Beethoven composait un opéra. Peu avant le départ de Neate, Beethoven reçut l’autorisation des théâtres de composer la musique d’un Romulus sur un livret de Treitschke : un article du journal de Vienne Der Sammler daté du 16 décembre 1815 annonçait cette « bonne nouvelle pour les amateurs » et un billet de Beethoven à Treitschke datable de mi-décembre 1815 (BGA 863) l’attestent : « J’écris Romulus, et je vais commencer ces jours-ci, je viendrai moi-même vous en parler. »

Ces détails du double récit publié par Thayer mettent sur la voie d’une reconstruction de la réalité, condensant, à l’insu de Neate, donc sans qu’il l’ait délibéré, plusieurs strates :

- ce qu’il a vécu lors de sa rencontre, son enthousiasme pour ce compositeur tant admiré, avec lequel il s’est promené et s’est entretenu de musique, de problèmes quotidiens et de souvenirs ; il était là quand Beethoven s’est décidé à composer un nouvel opéra (il sait pourtant, quand il produit son récit, que Beethoven n’en a rien fait !) ;

- son ébranlement émotionnel : l’humiliation de la disgrâce, son honneur mis en jeu, son rejet par un Beethoven furieux qu’il ne tienne pas sa parole… alors qu’il a failli être le dédicataire des Sonates op.102 ;

- tout ce qui a été dit et montré sur Beethoven depuis sa mort, tant son amour de la nature et ses promenades dans l’Helenental, vallée boisée près de Baden, son impatience et sa phobie d’être dérangé, que sa grande chevelure ou sa façon de presser le pas pour ne pas avoir à rencontrer des gens dans la rue.

Hegi 1838 Lyser 1833

Böhm 1820-1825

Johann Nepomuk Höchle, Beethoven beim Spaziergang Aquarelle 1820-1825 (reste inconnue) Photo

Il faut souligner que la reconstruction du témoignage de Neate concerne les deux récits : celui de la rencontre et des moments passés avec Beethoven, et celui qui met en scène Beethoven racontant l’origine de sa surdité, soit ce dernier qui est donc un récit dans le récit, or la mise en abîme est toujours le mode d’expression d’une vérité (cf. Hamlet et le théâtre dans le théâtre). Amalgame de nombreuses sources et de nombreuses impressions, ces deux récits par-delà leurs erreurs sont malgré tout porteurs de vérité, dans leur intention : Neate a cherché à transmettre quelque chose qui a eu lieu entre lui et Beethoven, qu’il a « entendu » à son insu… avec un processus d’identification qui peut aussi passer par l’âge qu’avait alors Neate au moment où il a rencontré Beethoven, et qui était celui qu’avait Beethoven au moment où la surdité s’est imposée : en 1861 Neate avait lu la lettre de 1801 adressée à Wegeler, ainsi que le Testament de 1802, documents publiés dès octobre 1827 et repris dans les biographies éditées ensuite (Seyfried e, 1832, Wegeler et Ries en 1838, Schindler en 1840, 1845, 1860).

Dans le contexte des années 1860 marqué par la compétition entre biographes (chacun prétendant être dans le vrai), Neate pensait apporter une issue définitive à une aporie : il pouvait dire quelle était la raison de la surdité de Beethoven… il occultait ou oubliait par là-même le récit publié par Aloys Weissenbach en décembre 1815 dans son Voyage à Vienne au temps du Congrès de Vienne (Meine Reise zum Congress. Wahrheit und Dichtung) – lors de cette publication, Neate se trouvait encore à Vienne : il a donc pu lire le portrait dithyrambique de Beethoven dressé par Weissenbach qui le présentait comme un génie qui avait eu le typhus ce qui avait affaibli son système nerveux et lui avait fait perdre l‘ouïe. Aloys Weissenbach ajoutait qu’il avait longtemps parlé avec Beethoven, constatant que sa surdité était un malheur plus pour lui que pour le monde (« es ist mehr ein Unglück für ihn als für die Welt »), tant son sens du son lui permet de se passer du « Gehörsinn » – et alors qu’Aloys Weissenbach ne connaissait pas le Testament, il a certainement entendu Beethoven lui dire que son ouïe était très fine avant sa maladie, qu’il souffrait de ce qui était trop fort et que sa surdité l’isolait des autres.

Il est possible de supposer ce cette occultation des explications antérieures était indispensable à Neate pour qu’il puisse se réhabiliter à ses propres yeux, qu’il puisse guérir sa blessure d’amour-propre. A la suite de tous ceux qui cherchaient les raisons de la surdité de Beethoven, c’est lui qui détenait le secret, il avait la réponse apportée par ce récit que Beethoven lui aurait transmis : il pouvait livrer une vérité dont certainement il ignorait le sens… mais qui pouvait enfin de faire entendre. « Moi la vérité je parle » et cela plus d’un demi-siècle après…

La blessure de sa disgrâce a sans doute rendu Neate sensible à la blessure que Beethoven se serait infligée à la suite d’un geste d’impatience ? Dans l’après-coup, Neate a entendu qu’au cours des conversations qu’il a eues avec Beethoven, sa surdité avait à voir avec quelque chose d’enfoui, d’indicible, impossible à transmettre si ce n’est au moyen d’un scénario fantasque, exprimant la façon dont il se serait expliqué sa surdité.

D’où ce récit étonnant qui procède d’une humiliation personnelle génératrice de haine, comme l’atteste le fait de ridiculiser Beethoven : ce génie devenu fou… selon le jugement définitif d’un certain nombre de critiques, soutenu et illustré par les gravures montrant Beethoven accablé, assailli par ses fantasmes… Toutes ses dernières œuvres témoignent d’un esprit dérangé : les commentaires sont nombreux qui soutiennent cette affirmation, en particulier dans la presse musicale française.

B/ L’analyse du récit sur l’origine de la surdité rapporté par Charles Neate

« Moi la Vérité je parle »

Ce récit dans le récit énonce donc une vérité qui ne pouvait pas se dire autrement…. Reste à entendre cette vérité, à décrypter son propos.

Après avoir pris en compte les conditions de production de ce récit fantasque, son décryptage à l’instar d’un récit de rêve considéré comme « sacré » par Freud devrait nous permettre d’entendre cette « vérité » …

En l’occurrence, quel est le texte de ce récit livré par Neate ? Lisons-le, écoutons-le avant d’en analyser les composantes dans leurs multiples dimensions.

Ce texte en anglais, qui avait été inséré dans la biographie de Thayer a été publié, isolé, récemment dans Beethoven aus der Sicht seiner Zeitgenossen, München, Henle Verlag, 2009.

Alors qu’en 1815 Charles Neate exhortait Beethoven, déjà très sourd, à se rendre en Angleterre pour se faire soigner, il aurait reçu cette réponse :

« Beethoven – Non. J’ai eu déjà toutes sortes de conseils médicaux. Je ne serai jamais guéri. Je vais vous raconter comment j’en suis arrivé là. J’étais alors occupé à écrire un opéra…

- Fidelio ?

- Non. Ce n’était pas Fidelio. J’avais affaire à un primo tenore très désagréable et pénible. J’avais déjà écrit deux grands airs sur les mêmes paroles dont il n’était pas content, puis un troisième, qu’après essai il sembla approuver et qu’il emporta avec lui. Je me mis aussitôt à l’œuvre que j’avais abandonnée pour ces airs et que j’avais à cœur de finir. Je n’étais pas au travail depuis une demi-heure que j’entendis frapper à ma porte. Je sus aussitôt que c’était mon primo tenore. Je bondis de ma table avec une telle violence et une telle rage qu’au moment où l’homme entra dans la pièce, je me jetai sur le plancher comme au théâtre, et je tombai sur les deux mains. Lorsque je me relevai, je me trouvai sourd et je le suis resté. Les médecins disent qu’il y eut lésion du nerf. »

La scène tourne donc autour d’un « primo tenore » mécontent et insatisfait ! Qui gêne Beethoven dans son travail…au point de devenir fou de rage ; mais, alors qu’il s’apprêtait à se jeter sur l’importun, sans doute pour le frapper… quelque chose l’en empêche, détourne son geste : il préfère alors tomber au risque d’endommager ses mains si précieuses, ses mains de pianiste virtuose…car il n’est pas que compositeur… Et il se relève, sourd : le choc ayant endommagé le nerf auditif et non les mains !

Sourd.

Bien sûr, ceci est imaginaire. Mais Beethoven l’a peut-être formulé, pensé, au moins un instant… pour couper court aux admonestations de ceux qui prétendaient savoir comment il devait se soigner, ayant des chances de guérir…. Il en aurait fait le récit à un homme estimable, qui était l’interprète de ses œuvres, qu’il n’était pas appelé à revoir souvent. Un visiteur de passage sur les services duquel il comptait pour faire éditer ses œuvres en Angleterre. Il peut donc s’agir d’un récit essentiel, comme il arrive que l’on en fasse à ceux que l’on ne reverra plus.

Pourquoi Neate a-t-il pu prêter ce scénario imaginaire à Beethoven ? Que signifie cet affrontement, et l’évitement de cet affrontement ? Qui est ce primo tenore ou qui représente-t-il ? Pourquoi ce conflit aurait-il une conséquence aussi épouvantable, affectant le sens le plus nécessaire à l’accomplissement d’un destin hors norme ? Conflit avec le primo tenore mais aussi conflit dans le conflit, puisque Beethoven prend le risque de se blesser plutôt que de l’agresser, alors qu’il n’était pas homme, mais alors pas du tout, à se laisser importuner et surtout quand il composait. Quel est au juste ce théâtre dont il parle, quel drame s’y joue, quelle partition intérieure s’y est écrite à l’insu du grand homme ? partition qui lie un conflit avec un primo tenore, détourné sur lui-même, retourné contre lui-même, et la surdité, cette conséquence abominable…

Neate aurait-il « entendu » que Beethoven aurait pensé qu’il s’était infligé la surdité, ce mal absolu pour lui, ce châtiment suprême ? mais pour se punir de quoi ? Ou que le primo tenore le lui aurait envoyé cette souffrance pour se venger ? Un châtiment d’une totale cruauté pour lui, le plus redoutable, menaçant ce qu’il avait de plus précieux ? Mais pourquoi ? Pour quelle faute ? Quel tort avait-il bien pu lui faire ?

Selon certains spécialistes, la surdité de Beethoven serait la conséquence d’une syphilis, pour d’autres, il aurait souffert d’une labyrinthite aigüe, un mal associé à une inflammation digestive chronique. Suivons ces derniers. Le labyrinthe est une métaphore plus exaltante pour approcher une vie intérieure qui produisit une œuvre resplendissant de considérations si profondément humaines.

1/ La figure du père

D’après le récit de Neate, à la porte de ce labyrinthe se dresse la figure du « primo tenore » : l’association avec son père, Johann van Beethoven, ténor de la cour s’impose. Cet homme qui fut le premier ténor dans la vie de Beethoven. Comment est-il présenté dans ce récit ? – Rappelons-le : ce récit est raconté, reconstruit, par un tiers après la publication des premières biographies de Beethoven (celle de Seyfried, 1832 ; celle de Wegeler et Ries, 1838 ; celle de Schindler 1840, complétée en 1842, puis 1845 et 1860 ; puis celle de Lenz entre 1855 et 1860, celle de Ulibischeff et celle de A.B. Marx en 1859) – Ce « primo tenore » qui exige (ce qui était une pratique courante) que le compositeur adapte sa musique à ses capacités et à ce qui peut le mettre en valeur, est donc montré comme quelqu’un d’insatisfait, d’exigeant voire prétentieux, harceleur, importun, osant faire irruption et déranger le compositeur en train de composer une nouvelle œuvre, destinée à une autre scène. Est-on ainsi en présence de la représentation qu’il se faisait de son père ? ou plutôt, Neate ne reprend-il pas les clichés qui circulent depuis plus de trente ans sur Johann, père de Beethoven, qui aurait perdu sa voix à cause de son alcoolisme ? Le qualificatif de « primo tenore » étant en fait péjoratif, employé expressément pour rabaisser les capacités du père, puisqu’alors le primo tenore était souvent confondu avec le primo uomo, le castrat vedette des operas serias au XVIIIe siècle, connu pour ses caprices, son arbitraire, et qui selon les dires de Mozart n’était pas tout à fait un « uomo » !

Il est difficile de brosser un portrait de Johann et difficile de savoir quel père il a été, sauf par déduction en partant des réactions de Beethoven, de son impensé et des rejeux de ce qu’il a vécu, car il n’existe que peu de documents authentiques concernant son rôle de père.

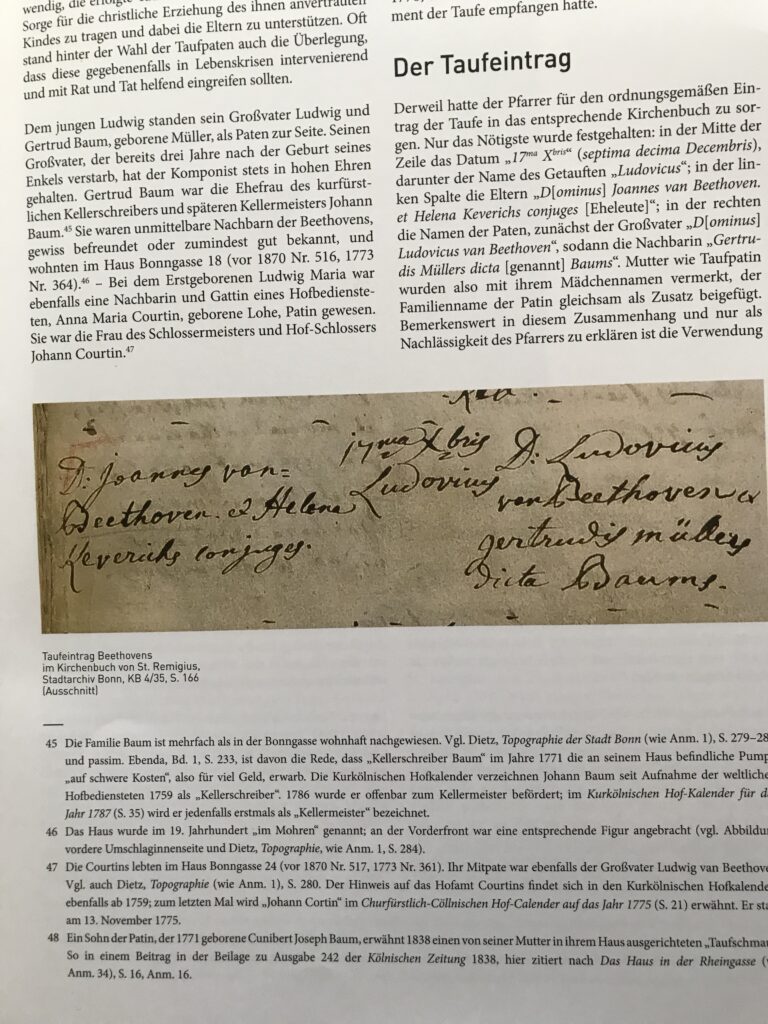

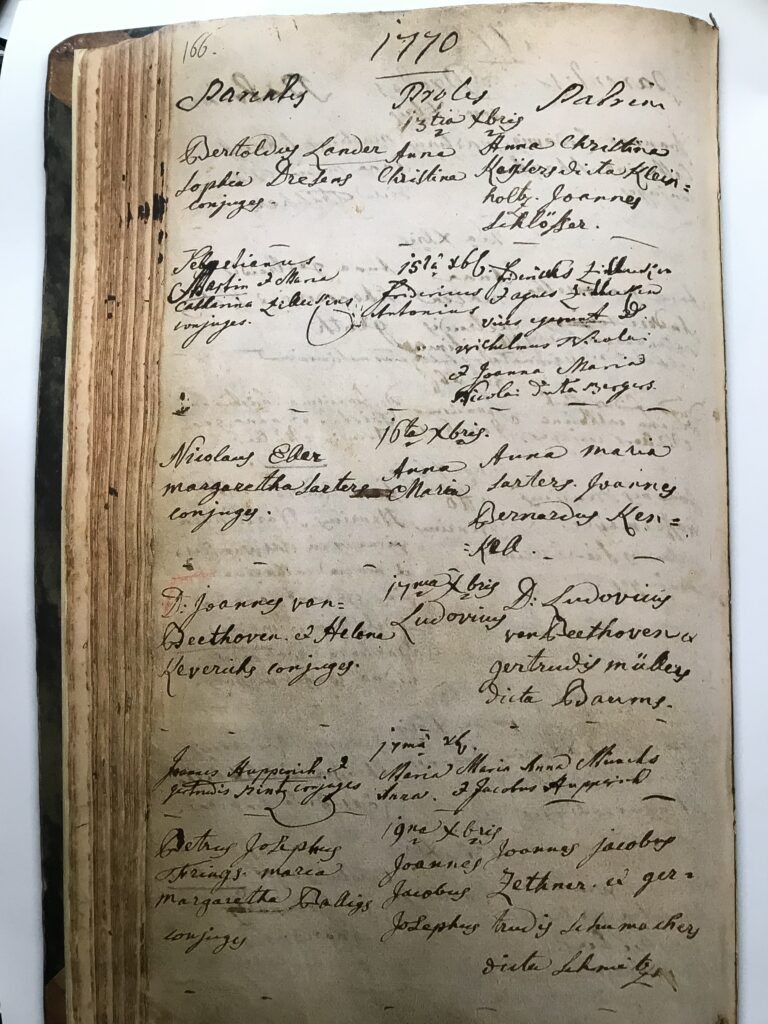

1/ Il reste la mention de Johann sur l’acte de baptême de Beethoven du 17 décembre 1770 :

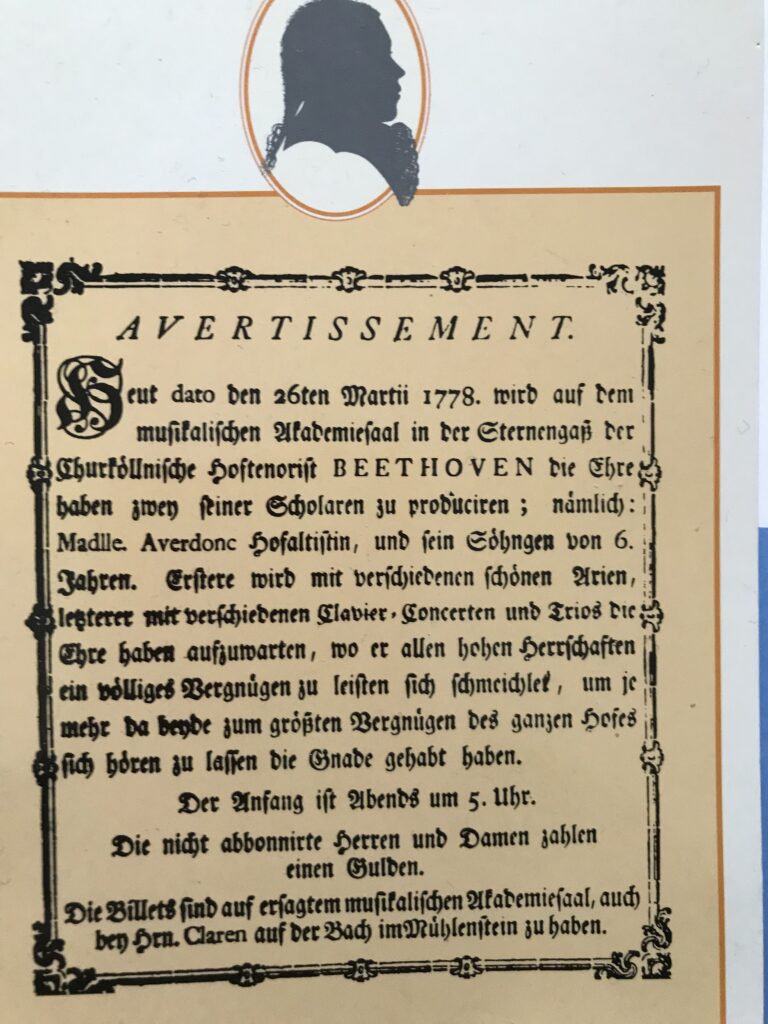

2/ Il reste une photo (l’original a brûlé en 1945) de l’Avertissement de 1778 annonçant le concert à Cologne de son Söhngen

3/ Demeure également le récapitulatif des membres de l’orchestre de la cour de 1784 (date du changement de prince électeur, après la mort de Maximilian-Friedrich) : Johann y est mentionné comme ténor dont la voix se perd (« hat eine granz abständige stimm »), depuis longtemps en service, très pauvre, d’une conduite convenable (von zimlicher Aufführung) et marié – son fils, Ludwig, n’a pas de traitement, a tenu l’orgue et a de bonnes capacités, encore jeune, d’une bonne conduite calme et pauvre (« von guter fähigkeit, noch jung, von guter stiller Aufführung und arm »).

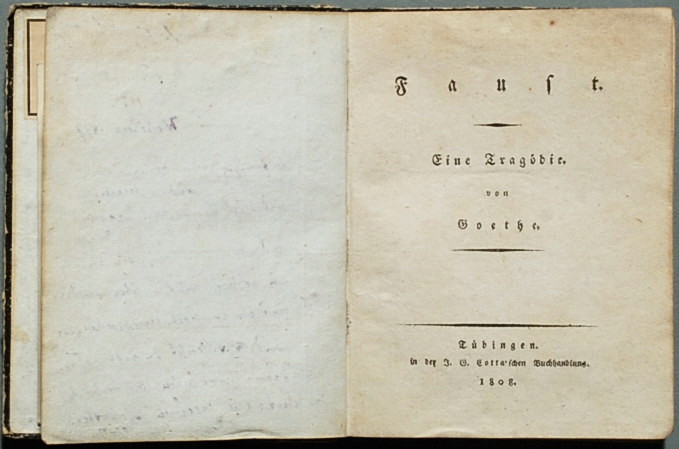

4/ La copie d’une partition de CPE Bach (que Beethoven a précieusement conservée et sur laquelle il a mentionné « von meinem Theuren Vater geschrieben »).

Partition d’orchestre de l’Oratorio Morgengesang de CPE Bach sur un poème de Klopstock, recopiée par Johann van Beethoven (11 feuilles, 22 pages) – sans doute une partition dans laquelle il brillait quand il la chantait.

A partir de ces rares documents authentiques, il est difficile de se faire une idée des sentiments que Beethoven avait pour son père. Face à cette aporie, ce qui interroge, c’est qu’il s’est volontairement abstenu de parler de lui et de sa famille comme il le déclare à son ami Wegeler dans une lettre datée du 7 décembre 1826 (BGA 2236) :

« je me suis fait un principe de ne jamais parler de moi-même et de ne pas répondre à ce qui est écrit sur moi. Je te laisse le soin de faire connaître au monde la droiture de mes parents et en particulier de ma mère ».

Il laissait donc à son ami le soin de démentir ce qui avait été publié dès 1814 dans le Conversations-Lexikon de Friedrich Arnold Brockhaus, faisant courir le bruit qu’il serait le fils naturel de Frédéric-Guillaume II de Prusse… Ainsi, à part la partition manuscrite pieusement conservée qui comporte la mention qu’il faut considérée comme très convenue de « mon cher père », un indice de sa relation à ses parents émerge des reproches qu’il fait en 1825 à son neveu Karl de ne pas s’occuper de lui comme lui l’avait fait pour ses propres parents : « j’étais heureux de pouvoir aider mes pauvres parents. Quelle différence en comparaison de toi à mon égard », lui écrivait-il le 15 juillet 1825 (BGA 2008). Existe aussi un autre indice des sentiments positifs qu’il a éprouvés pour ses parents dans la lettre datée du 17 septembre 1795, adressée à son ami de Bonn Heinrich von Struve (1772-1851) qui venait de perdre sa mère. La lettre comprend quatre pages sur un tout petit format (possible à cacher dans une poche) :

« den Schmerz, den dir der Tod deiner Mutter verursacht hat, habe ich auch sehr gut fühlen können, da ich fast zweimal in dem nemlichen fall bey dem Tode meiner Mutter und meines vaters gewesen bin; wahrlich, wem sollte es nicht wehe thuen, wenn er ein Glied aus einem so selten anzutreffenden Harmonischen Ganzen wegreissen sieht – man kann nur noch hiebey vom Tode nicht ungünstig reden, wenn man sich ihn unter einem lächelnden sanft hinüberträumenden Bilde vorstellt, wobey der Abtretende nur gewinnt.“

(« La douleur provoquée par la mort de ta mère, je sais ce que c’est : je l’ai ressentie déjà deux fois lors de la mort de ma mère et de celle de mon père. Vraiment, à qui cela ne fait pas mal de se voir arracher un membre d’un tout harmonieux si rarement trouvé – en l’occurrence on ne peut parler de la mort non sans bienveillance, quand on se la représente sous l’image souriante et planante rêveuse, à l’occasion de quoi celui qui s’est retiré seulement gagne. »)

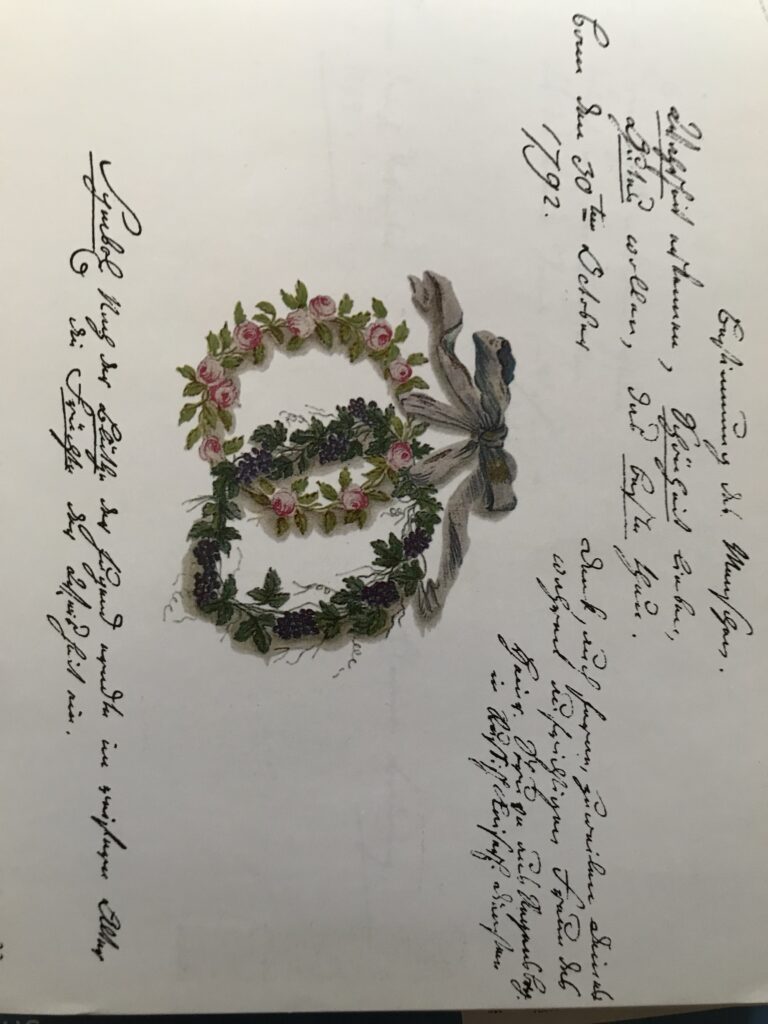

Le rappel de cette douleur provoquée par la mort de sa mère et par celle de son père, ainsi que cette évocation d’un tout harmonieux à laquelle s’ajoute cette image souriante de la mort flottant tel un rêve, laissent supposer que Beethoven n’avait pas (ou s’interdisait d’avoir) d’animosité envers son père et que, bien au contraire, il donne (il aspire à donner ?) à Johann sa place et sa fonction de père au sein d’une famille aimante normale. Est-il là encore dans le convenu ? peut-être…, mais sans doute pas – cette réponse s’impose vu le contexte de la lettre qui s’adresse à un ami proche avec lequel il partage la même culture humaniste, comme en témoignent deux occurrences : Heinrich von Struve a inscrit dans le Stammbuch de Beethoven le 30 octobre 1792 une citation de Moses Mendelssohn :

« Betimmung des Menschen.

Wahrheit erkennen, schönheit lieben,

Gutes wollen, das Beste thun. »

(« Vocation de l’homme. / Reconnaître la vérité, aimer la beauté / vouloir le bien, faire ce qui est le mieux »)

Et Beethoven fait écho à cette profession de foi humaniste lorsqu’il écrit dans sa lettre de 1795 :

« wann wird auch der Zeitpunkt kommen wo es nur Menschen geben wird, wir werden wohl diesen Glücklichen Zeitpunkt nur an einigen Orten heran nahen sehen, aber allgemein – das werden wir nicht sehen, da werden wohl noch Jahrhunderte vorübergehen.“ (« Quand arrivera le moment où il n’y aura plus que des hommes, on verra cela pointer dans quelques lieux, mais pas partout – cela avant plusieurs siècles. »)

Autre indice de l’importance de la figure du père pour Beethoven : à plusieurs reprises au cours de sa vie il a montré qu’il attribuait une dimension essentielle au rôle du père (ce qui lui a peut-être manqué ?).

Tout d’abord, après la mort de sa mère le 17 juillet 1787, il semble qu’il seconda son père de plus en plus désemparé, d’autant que depuis quelques années il perdait sa voix de ténor, pour élever ses deux frères plus jeunes, la plus jeune sœur étant morte très vite. En quelque sorte chargé de famille, Beethoven a voué une reconnaissance éternelle à Franz Ries (1755-1846), collègue violoniste de l’orchestre de la cour électorale, qui les a soutenus financièrement à ce moment ; puis, le 20 novembre 1789, suite à sa requête, le prince électeur Maximilian Franz accepte de lui verser la moitié des émoluments de son père pour faire face aux frais de la maison ; et après la mort de son père le 18 décembre 1792, Beethoven prend soin de ses frères, qui choisissent de venir l’un après l’autre le retrouver à Vienne en 1794. Une lettre de 1796 datée de Prague le 19 février à son plus jeune frère Nilokaus (Johann), alors à Vienne, atteste l’attention qu’il lui porte : il lui dit que s’il a besoin d’argent, il lui suffit d’en demander au prince Lichnowsky de sa part, et il lui souhaite de vivre toujours plus heureux, espérant y contribuer, signant « leb wohl lieber Bruder, und denke zuweilen an deinen wahren treuen Bruder / L Beethowen. » (BGA 20) – le ton si libre et enjoué de la lettre lui donne un cachet de sentiments non travestis, donc authentiques.

Puis, avant même la captation de son neveu (à partir de la fin de l’année 1815), la composition de la musique pour l’Oratorio Christus am Ölberg dévoile l’attente que Beethoven a du rôle du père : la confiance et la protection. Il confère ainsi un récitatif et air déchirant au Christ qui, dans sa détresse, se sent abandonné par son père. Cette œuvre de circonstance composée pour Pâques 1803, très rapidement (Beethoven a répété à plusieurs reprises, non sans fierté, qu’il avait composé en 15 jours cette œuvre à laquelle il tenait particulièrement même si la qualité du texte était contestable) suit de près la certitude qu’il est atteint d’une surdité irrémédiable. Dans la détresse la plus radicale, un père n’abandonne pas son fils… ce qui peut être aussi l’expression du contraire : un fils ne peut abandonner son père en détresse, sans qu’il en découle des conséquences tragiques, qui se déclinent en mort du père et punition du fils…

Enfin, un indice décisif de sa représentation du rôle d’un père : le comportement de Beethoven vis-à-vis de son neveu Karl. Si en élevant Karl, il a voulu mettre en pratique la conception dont il avait hérité et qui était partagée par ses amies, Marie Erdödy ou Antonie Brentano ou par son ami-mentor Wegeler auquel il dit qu’il est un « père sans femme » : un père est un père aimant, attentif à l’éducation, soucieux de transmettre un héritage symbolique (sa lettre du 9 juin 1825 à Karl déplore le fait d’avoir dépensé tant d’argent pour élever un homme ordinaire, BGA 1988). Cette captation de son neveu a révélé en même temps et à son insu, la détresse occasionnée par sa relation à son père et à sa mère : son acharnement désespéré à posséder seul son neveu, à l’arracher à sa mère trahit une profonde souffrance – « ce qui ne peut pas se symboliser fait retour dans le réel » dit Lacan ; ou selon Marie Balmary : « Nous ne pouvons savoir ce qui nous est arrivé qu’au moment où nous nous apprêtons à le refaire ».

// Ce que révèle la captation de Karl, son neveu

Ayant obtenu en 1815 que son frère Karl mourant lui confie la tutelle de son jeune fils né le 4 septembre 1806, Beethoven s’est investi corps et âme dans l’éducation de son neveu également prénommé Karl, ne reculant devant aucun procès et rédigeant de longs plaidoyers pro domo dans lesquels il justifie sa position et il expose ses objectifs d’éducateur (les documents sont abondants pour une procédure qui a duré près de 5 ans). Dans ses lettres, plusieurs allusions de Beethoven (confirmées par Ferdinand Ries par exemple comme par des éditeurs) laissent entrevoir la grossièreté de ce frère Karl et sa brutalité : il n’aurait pas hésité à frapper son fils…

Cet acharnement de Beethoven à sauver son neveu manifeste certainement la dimension archaïque de sa haine comme de ses pulsions d’emprise, rejeu de ce qu’il a vécu ?

Quelles voies prend cette haine pour se manifester ?

En premier lieu la haine qui l’animait s’est cristallisée sur le signifiant « Johann », qui correspond au prénom de son père, à celui de son plus jeune frère et à celui de sa belle-sœur Johanna, femme de Karl et mère du neveu qu’il veut prendre en charge après la mort de son frère le 15 novembre 1815, estimant que cette femme est dangereuse, amorale…. Insinuant même que c’est elle qui aurait tué son frère par défaut de soins et parce qu’elle lui aurait fait honte du fait de ses malversations…

Les traces de cette haine sont nombreuses.

Dès 1802, le prénom de Johann est laissé en blanc en tête du Testament dit de Heiligenstadt : certes, Beethoven ne savait pas comment ce frère voulait être désigné à Vienne, Johann ? ou Nikolaus comme à Bonn ? Mais, ce prétexte est révélateur de ce qui se joue en lui : l’impossibilité d’écrire le prénom qui est aussi celui de son père, préférant laisser une absence symbolique qui est du ressort du montré-caché, puisqu’il y a l’espace d’un blanc… et cela trois fois dans le Testament !

Puis au moment de la rivalité avec la mère de Karl, de ses démêlés avec elle, Beethoven la désigne comme Reine de la nuit : il voit donc en elle cette force toute-puissante archaïque qui veut s’emparer totalement de son enfant et le contraindre à tuer son rival. Il la traite également de Médée… cette mère qui choisit de tuer ses enfants pour punir leur père Jason de son infidélité.

Dans toute cette affaire avec son neveu, Beethoven est sous l’emprise de forces archaïques qui le dépassent, craignant entre autres d’être victime d’une vengeance : la mère de Karl (comme la Reine de la Nuit) pourrait charger son fils de tuer l’oncle… Ce fantasme trahirait-il la culpabilité d’avoir lui-même tué père et mère en les abandonnant pour aller « vers lui » … ce qui ne saurait rester impuni. Aussi, pour se protéger Beethoven cherche à faire reconnaître, à légitimer par un procès la méchanceté de cette femme qui lui veut certainement du mal. Karl ne serait qu’un écran obligeant à détourner le regard de ce qui se joue véritablement : l’angoisse d’ordre métaphysique suscitée par le châtiment qu’il mérite de recevoir…

Le rapport au père est donc particulièrement dramatique : il entraîne les notions d’emprise, de captation, de vengeance, de meurtre, de mort.

D’autres indices appuient cette analyse d’un rapport dramatique au père mettant en jeu ce qu’il y a de plus archaïque en lui, d’irraisonné, d’en-de-ça du langage : ces indices émanent tant de sa référence au tableau Antiochus représentant la maladie mortelle du fils du roi qui se meurt d’amour pour la fiancée de son père, que de sa critique du livret du Don Giovanni de Mozart ou que de son aspiration à la protection d’un père bienveillant.

Comment et quand se manifeste cette allusion au tableau Antiochus de H. Füger (1751-1818), directeur de l’Académie des Beaux-Arts de Vienne (cf. Sacre p.111) ?

En juillet 1801, vers la fin de la lettre à Wegeler dans laquelle il fait le point sur sa situation de musicien compositeur à Vienne et dans laquelle il fait l’aveu de sa surdité, Beethoven signale à son ami qu’en même temps que des partitions, il va récupérer « deinen Antiochum » reproduction du tableau représentant la maladie d’amour du fils pour la femme de son père : la scène représente le moment où le fils va se lever de son lit de douleur, guéri par le médecin qui ayant découvert l’origine du mal conseille au père de laisser sa place au fils auprès de sa femme, belle-mère du fils… Cette rivalité fils/père mortifère se termine à l’avantage du fils… issue qui ne peut générer qu’un sentiment de culpabilité entretenant la haine du père.

Ce sujet de tableau était très à la mode entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, comme l’attestent les quelques toiles :

Gérard de Lairesse (1671-1711) entre 1671 et 1675

David (1748-1825) qui obtient le Prix de Rome en 1774 avec ce thème

1840, Ingres (1780-1867)

D’autre part, qu’est-il possible de tirer de la critique supposée du livret du Don Giovanni de Mozart/Da Ponte ?

L’affirmation prêtée à Beethoven qu’il n’aurait jamais mis un tel livret en musique, trop frivole, immoral, manquant de profondeur, ne semble pas confirmée par l’intérêt qu’il a eu pour la partition de cet opéra de Mozart dont il a recopié plusieurs passages (six passages sont cités dans le Werkverzeichnis 2, S.644). Si cette réflexion était véridique, elle pourrait mettre sur la piste de ce que Jean-Pierre Winter a mis en évidence dans les Errants de la chair/ Etudes sur l’hystérie masculine (Calmann-Lévy, 1998) : ce qui anime Don Giovanni c’est l’amour brûlant pour le père.

« Ainsi apparaît clairement que son infidélité à chaque femme a pour toile de fond le souci de ne pas trahir la catégorie « toutes-les-femmes ». Infidèle par fidélité, il commet une erreur majeure qui est le noyau même de sa névrose : il confond l’inaccessible totalité avec l’inaccessible symbole. Cette erreur n’est pas innocente, car s’il ne la commettait pas, il lui faudrait reconnaître que ce qui se profile derrière La-femme-qui-n’existe-pas, c’est le Père en tant que Nom, c’est le Nom-du-Père. / L’homme hystérique, par son refus de reconnaître cette version du Père, transforme ainsi le « toutes-les-femmes », qui est une fonction, en un nombre. Ces hommes hystériques (…) que craignent-ils de rencontrer chez une femme, sinon celui justement devant le désir duquel ils reculent ?/ De cette confusion tragique, Don Juan n’aura la clef qu’à l’heure de l’ultime rencontre avec le Commandeur. C’est sa grandeur d’accepter à ce moment de ne pas fléchir – mais pourquoi fuirait-il puisque, à son insu, il atteint son but : se brûler d’amour pour le Père ? » (p.295, phrases conclusives de l’ouvrage).

La réaction de Beethoven qui aurait trouvé le livret immoral ne révèlerait-elle pas ce refoulement impossible d’une attraction incandescente pour le père (réel aussi bien que symbolique) ? Attraction masquée, détournée par l’attachement à la figure du grand-père paternel, maître de chapelle du prince électeur, notable considéré dont Beethoven possédait une représentation figurée : un tableau le montrant richement vêtu doté des attributs de sa fonction très honorifique – tableau que Beethoven emportait à chaque fois qu’il déménageait… (en même temps que le tableau de Mähler peint en 1804 le posant en digne héritier d’Apollon) : dans sa lettre de juin 1801, il demandait à Wegeler de lui faire parvenir « le plus vite possible » en échange d’une gravure le représentant lui (sans doute celle publiée par Artaria en automne 1801, gravure de Johann Joseph Neidl d’après un dessin de Gandolf Ernst Stainhauser von Treuberg).

Or, ce grand-père se prénommait également Ludwig et était le parrain de Beethoven ; il mourut en décembre 1773, alors que Beethoven avait tout juste 3 ans, ce qui lui assura l’aura d’une figure tutélaire servant de référence : toute sa vie Beethoven chercha à être nommé maître de chapelle comme son grand père…

Le rôle du père est également subsumé par la conception que Beethoven avait du divin : immatériel, mystérieux mais bienveillant comme l’attestent les nombreuses citations de son Tagebuch ainsi que son Glaubensbekenntnis (qui récuse de facto le dogme de la Trinité), et qui consiste en trois sentences

recopiées avec grand soin :

« Ich Bin, Was da ist »

« Ich bin alles, Was ist, Was / war, und Was seyn wird, / Kein sterblicher Mensch / hat meinen Schleyer / aufgehoben »

« Er ist einzig von ihm selbst, / u. diesem Einzigen sind / alle Dinge ihr Daseyn schuldig »[5]

Le Dieu de Beethoven est aussi ce Père bienveillant évoqué par les vers de Schiller, dont la mise en musique constitue le Finale de la Neuvième Symphonie dédiée à la célébration de la Joie. Ce Dieu qui lit au fond de son cœur qu’il invoque dans le Testament d’Heiligenstadt :

« Gottheit du siehst herab auf mein inneres, du kennst es, du weißt, dass menschenliebe und neigung zum Wohltun drin Hausen […]“….

Ce Dieu avec lequel Beethoven semble avoir un lien direct, tel un nouveau Moïse : le symbole du buisson ardent étant la référence implicite qui relie Beethoven à Don Giovanni tout autant qu’à ce qu’est la musique… car comme l’écrit George Steiner dans Fragments (un peu roussis) :

« Tel le Buisson ardent, la musique manifeste qu’elle est ce qu’elle est. A cette tautologie, au franchissement de cette limite, le langage se tait. »[6]

Toutes ces hypothèses concernant la représentation d’un père, de son rôle, de sa fonction, de son attirance, ne contredisent pas les intentions des premiers biographes qui, soucieux de découvrir le secret du génie de Beethoven et d’auréoler son destin de grand homme, lui attribuèrent un père violent, fantasque, lunatique, alcoolique au dernier degré (on n’en sait rien !) : cette image construite de toutes pièces (qui s’inspirait des romans d’artistes, genre alors à la mode) mettait en évidence, sans le chercher délibérément, la dimension essentielle du rapport au père dans la vie psychique de Beethoven. Comme pour tout un chacun, le rapport au père relève de l’ambivalence des sentiments humains, des liens inextricables entre l’attachement et la haine, comme des circonstances de la vie, tour à tour tendres ou menaçantes, puis des remaniements qu’une histoire infantile ne cesse de connaître à l’intérieur d’une psyché devenue adulte, à jamais marquée cependant des premières empreintes.

Johann aima son fils et Ludwig van Beethoven aima son père.

C’est un fait indéniable, même si l’autorité prêtée à ses premiers biographes, dont Wegeler, cet ami de Bonn témoin de son adolescence, a permis d’en douter. Pris dans les enjeux de mémoire et de pouvoir qu’ont été et la rédaction et la publication de la biographie de Beethoven au cours des années 1830, Wegeler en 1837 (donc dix ans après la mort de Beethoven) a laissé, en toute bonne foi certainement, cette affirmation à la postérité :

« Il parlait volontiers à ses amis d’enfance de son grand-père, et sa pieuse et douce mère, qu’il aimait beaucoup mieux que son père, lequel n’était que sévère, avait dû lui parler beaucoup de son aïeul ».

Cette affirmation est non vérifiable car on ne sait rien de sa mère, à l’exception de renseignements sur son lieu de naissance et sur ses parents, son veuvage très jeune, son mariage avec Johann, le nombre d’enfants qu’elle a eu avec Johann, sa mort précoce sans doute de phtisie (source fréquente de mortalité à cette époque) : les autres affirmations (« ma plus chère amie » évoquée par Beethoven dans sa lettre bien calligraphiée à von Schaden auquel il demandait un prêt d’argent en 1787) sont à replacer dans leur contexte, tout en témoignant de l’affection qui circulait dans la famille, ce qu’atteste l’expression employée par Beethoven dans sa lettre à Heinrich von Struve en 1795 qui souligne l’harmonie d’un tout. Reste étonnant, le mutisme, déjà souligné, revendiqué par Beethoven quand il s’agit de ses parents, s’étant fait une règle de ne jamais parler de sa famille, comme il l’écrivait à son ami Wegeler au moment où ce dernier lui conseillait de démentir la rumeur qui courait à propos de ses origines, faisant le lui le fils du roi de Prusse contre toute évidence logique de date de naissance et de lieu de rencontre …

Pourquoi ? ne s’agit-il pas ici de l’indice de la tendance à se vouloir une filiation imaginaire, relevant du roman familial ? « Je suis un roi » aurait affirmé Beethoven à Karl Holz au moment où il cherchait à diffuser la Missa solemnis auprès des têtes couronnées d’Europe (qui l’avaient applaudi en 1815 lors des concerts donnés dans le cadre du Congrès de Vienne) …

Se sachant un génie, il ne pouvait relever que d’une ascendance princière ? Il n’est donc pas le fils de son père et par conséquent sa mère est coupable d’adultère… ce qui ternit sa vertu ! Beethoven demande seulement à Wegeler de démentir cette rumeur pour protéger l’honneur de sa mère…

Ce père que l’état civil lui attribuait n’aurait donc pas été le vrai ? Ce fantasme n’aurait-il pas partie liée avec le refoulement de sentiments estimés coupables : refouler le désir de vouloir éliminer physiquement ce gêneur ? Comme le récit rapporté par Neate le montre et le souligne, au moment où à la fin de la scène Beethoven renonce à se jeter sur l’importun quitte à abîmer ce qui constitue les moyens d’expression de son génie, ses mains et son ouïe, préférant donc se punir durablement.

La notion d’expiation indissociable du renoncement, de la résignation, est au cœur des poèmes de Gellert que Beethoven a choisi de mettre en musique en 1802, donc peu après avoir acquis la certitude d’une surdité irrémédiable : le lied central strophique Vom Tode est consacré à la mort tandis que toutes les strophes du sixième et dernier Lied qui traite de la pénitence sont composées de part en part, signe de l’importance que Beethoven accordait à cette notion de punition pour un forfait et d’attente d’un repentir efficace.

2/ La mise en scène

Le forfait d’agression du primo tenore évité dans le récit, mais aux conséquences dramatiques pour Beethoven bien qu’il ait renoncé à le commettre, s’inscrit dans une mise en scène soigneusement organisée et décrite, au point que tout dessinateur de Bandes dessinées se ferait un plaisir de reproduire la scène en images successives, suggestives.

Première image : Beethoven au travail, très concentré, comme nombre de gravures ou de peintures du XIXe siècle (donc après sa mort) le représentent penché sur son bureau, par exemple sur le Triptychon de Moritz von Schwind (1804-1871) dessin à la plume de 1837, condensé de l’effet « Beethoven » produit par sa vie et sa création (inspirée de la nature, de la souffrance, de la mort, de la foi…).

Ou affalé sur son piano en proie à ses fantasmes….

Gravure de Aimé de Lemud (1817-1887) publiée en 1864, donc après le texte de Neate.

Deuxième image : on frappe à la porte (ce qui évoque la première scène de Fidelio, quand Jacquino prêt à déclarer son amour à Marzeline, est sans cesse dérangé par un livreur ! ce qui l’excède au plus haut point) – l’image montrerait les deux côtés de la porte : le primo tenore et sa partition frappant avec insistance / Beethoven concentré sur sa composition. Cette image des coups frappés à la porte évoque bien évidemment ce que Schindler a répandu dans sa Biographie de Beethoven qui lui aurait donné le sens de l’incipit de la Cinquième Symphonie : « le destin frappe à la porte » ! En fait, c’est une falsification de Schindler qui démarque le « saisir le destin à la gueule » écrit par Beethoven dans sa lettre du 16 novembre 1801 à Wegeler…

Troisième image : Beethoven se lève furieux d’être dérangé, hurlant qu’il a déjà refait trois fois l’air… c’est le cliché du dérangement que Wagner a popularisé dans sa nouvelle publiée à Paris dans la Gazette et Revue musicale en feuilleton en 1840 Une visite à Beethoven, et que des figurines, comme des représentations figurées ont propagé …

Beethoven-Statuette – Gipsabguß der Firma Gebrüder Micheli nach einem Original von Gustav Adolf Landgrebe

Ludwig van Beethoven; ganzfigurig, in eiligem Gang; in der Rechten einen Bleistift, auf dem Rücken sein Skizzenbuch haltend. – Gipsabguß der Firma Gebrüder Micheli, Berlin, nach einer Statuette von Gustav Adolf Landgrebe. Bezeichnet: Auf der Rückseite des Sockels: « G. Landgrebe Berlin. Eigenthum Gebrüder Micheli Berlin. »

Berlin, um 1889. – Plastik in Elfenbeinmasse; 21 cm

Quatrième image : Beethoven se jette par terre au lieu de défoncer ce primo tenore et il tombe sur les mains.

1905 Gustav Vigeland 1912

Ce comportement irascible, violent a été popularisé et a servi d’antidote au début du XXe siècle à la représentation divine de Beethoven.

Cinquième image : Beethoven hagard se relève mais n’entend plus ce qu’on lui dit – le choc lui a lésé le nerf auditif.

Cliché d’un Beethoven dans les nuages largement répandu à la fin du XIXe siècle …

Beethoven in den Wolken thronend; zu seinen Füßen eine Menschengruppe. – Aquatinta-Radierung von Joseph Adolf Lang nach einer eigenen Zeichnung. Metallschrank, Mappe 6/21 (1905?)

Que le récit rapporté par Neate soit authentique ou pas, peu importe, tant il s’avère que la mise en scène est le reflet d’un geste essentiel du processus créateur de Beethoven.

Beethoven a souvent eu recours à la mise en scène dans ses œuvres, de façon à dramatiser sa composition et à en maîtriser l‘agencement (à la manière d’un récit de rêve auquel le rêveur cherche à conférer une grande cohérence en imaginant un scénario) : c’est lui qui décide de ce qui peut être montré et comment le montrer, ce qui relève souvent d’ailleurs d’un rude combat avec la matière de son inspiration, car la plupart du temps l’œuvre « lui échappe » comme il l’écrit à son éditeur Hoffmeister le 15 janvier 1801 (BGA 54) à propos de la Grande Sonate op.22 – c’est-à-dire que le travail d’élaboration ne cesse d’étoffer l’idée initiale (« diese Sonate hat sich gewaschen geliebtester Hr. Bruder ») – autre exemple évident : les derniers Quatuors à cordes (il ne sait pas que ce sont les derniers !) composés à partir de l’Urmotiv constitué par les lettres musicales du BACH, à peine un quatuor était en voie d’achèvement qu’il se mettait au suivant (sous prétexte de répondre à ses engagements vis-à-vis des éditeurs !).

/ Le Finale de la Neuvième Symphonie

Nombre de ses œuvres sont emblématiques de cette façon de procéder : c’est-à-dire de ce choix de mettre en scène ses idées et de les développer à la manière d’une pièce de théâtre. Ce qui est également une manière de conserver le souvenir du temps de l’élaboration, des modalités de la recherche pour faire avancer la composition. L’exemple paradigmatique en est le Finale de la Neuvième Symphonie. Dans la première partie instrumentale de ce Finale qui s’ouvre par une page stridente et « Presto » de tous les instruments à vent (sans les cordes, donc telle une fanfare déchirante) – que Boucourechliev comparait à un rideau de scène que l’on fait tomber -, une longue phrase interrogative des cordes basses « Selon les caractères d’un Récitatif, mais in tempo » spécifie Beethoven sur la partition, cherche et passe en revue le début de chacun des trois premiers mouvements : « Allegro, ma non troppo », « Vivace », puis « Adagio cantabile », tour à tour rejetés avant que ne s’impose, « Allegro assai », le thème d’abord murmuré par les bois sur tenue des cors, avant d’être repris par les cordes basses auxquelles se joignent les violons, puis les bassons et enfin tout l’orchestre, associant intensité forte et masse sonore. Le thème est donc trouvé ! Après un long déploiement, cette masse sonore se heurte à la reprise de la fanfare stridente « Presto » initiale (mes.208), quand intervient une voix de baryton basse qui interpelle l’auditoire (public et orchestre) sous forme d’un « Recitativo » : « O Freunde, nicht diese Töne ! sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. Freude… ». Il chante alors sur le thème trouvé dans la première partie instrumentale la première strophe du poème de Schiller très connu de tous les contemporains d’alors, An die Freude (le poème avait été mis près de cinquante fois en musique dans des formations très variées) :

« Freude, schöner Götterfunken,

Tochter aus Elysium,

wir betreten feuertrunken,

Himmlische, dein Heiligtum!

Deine Zauber binden wieder,

was die Mode streng geteilt;

alle Menschen werden Brüder,

wo dein sanfter Flügel weilt. »

(« Joie, belle étincelle divine, / Fille de l’Elysée, / Nous pénétrons ivres de feu, / Céleste, dans ton lieu saint. / Tes enchantements unissent de nouveau / Ce que la convention a rigoureusement séparé, / Tous les hommes deviennent frères, / Là où ta douce aile plane. »)

Le chœur reprend les quatre derniers vers. Cette forme responsoriale est mise en œuvre pour la suite du mouvement qui se déroule telle la succession des scènes d’une pièce de théâtre, reprenant et combinant quelques strophes du poème initial avec les deux premiers vers. S’enchaînent ainsi des variations qui conservent l’identification du thème pour éclater dans une bacchanale finale, « Prestissimo ». Les étapes sont nombreuses : Allegro assai (mes.237), Allegro assai vivace / Alla marcia (mes. 331), Andante maestoso (mes.595), Adagio ma non troppo, ma divoto (mes.627), Allegro energico, sempre ben marcato (mes.655, double fugue), Allegro ma non tanto (mes.763), Tempo I (mes.813), Poco adagio (mes.831), Poco allegro, stringendo il tempo, sempre piu allegro (mes.842-850), Prestissimo (mes.851), Maestoso (mes.916), Prestissimo (mes.920-940).

Cette façon de mettre en scène se retrouve de manière évidente dans bien d’autres œuvres. Citons, le Quinze Variations pour piano op.35 (dites « Variations Eroïca ») composée en été 1802. Le thème original (de Beethoven) qui provient d’une de ses œuvres, le Finale de la musique du ballet Les Créatures de Prométhée op.43 composée en 1801, est présenté d’une manière insolite (ou pédagogique !) : Beethoven, tout au plaisir d’inventer « une nouvelle manière » commence par donner le cadre harmonique (Introduzione col Basso del Tema) dans une carrure tout à fait classique (4 mesures, et reprises), puis il ajoute successivement une voix : « a due », « a tre », « a quattro », avant d’énoncer la mélodie du thème entièrement harmonisée « Tema ». Suivent alors les quinze variations, auxquelles s’ajoutent une « Coda » et un « Finale alla fuga ». Beethoven a repris cette façon originale d’énoncer le thème dans le Finale de la Symphonie Héroïque op.55, développée sur ce même thème, celui de l’apothéose de Prométhée.

D’autres formes de mises en scène peuvent être citées. Par exemple dans le Lied Seufzer eines Ungeliebten/ Gegenliebe WoO 118 (composé en 1795), association de deux poèmes de Gottfried August Bürger, Beethoven introduit le second poème par une suspension harmonique de huit mesures qui porte les termes répétés de « Wüsst’ Ich ? » (« Si j’avais su ») que l’amour partagé existe (Beethoven a repris ce thème dans le Finale de la Neuvième Symphonie).

Autre exemple : à la fin de sa première série de Quatuors à cordes, les Six de l’op.18 composés autour de 1800, il intitule le dernier mouvement du sixième Quatuor op.18 n°6, La Malinconia. Adagio : alors qu’un Finale rapide est attendu, Beethoven fait précéder l’« Allegretto, quasi Allegro » par une page de musique erratique qui instaure le doute le plus radical. Ce geste quelque peu théâtral est polysémique : il déroute volontairement pour signifier que c’est lui le compositeur Beethoven qui décide de la forme, la mélancolie étant depuis l’Antiquité le signe du génie créateur. Puis, il insiste en brisant le développement de l’« Allegretto » par le retour de La Malinconia – processus qu’il a déjà utilisé dans la Sonate Pathétique op.13 composée en 1798 : le « Grave » initial revient deux fois dans l’« Allegro di molto e con brio ».

Bien d’autres Sonates attestent chacune à sa manière cette composante essentielle du processus créateur de Beethoven qu’est la mise en scène : la Sonate op.27 n°2 (baptisée plus tard, bien après la mort de Beethoven, « Sonate au clair de lune » ou « Clair de lune ») commence par un premier mouvement lent, « Adagio sostenuto », qui doit être joué le plus délicatement possible et avec la pédale (selon les injonctions portées sur la partition éditée), et qui associe mystère et improvisation, avant le déferlement de vitalité de l’« Allegretto » et la fébrilité du finale « Presto agitato ».

Également c’est le monde de l’opéra et de sa mise en scène qui structure les Sonates op.110 et op.111. L’op.110, composée en 1820, qui commence par un mouvement « Moderato cantabile molto espressivo », suivi d’un « Allegro molto » plein de suspens, se termine par un mouvement d’une grande complexité, constitué de sections juxtaposées et imbriquées (comme avec la Malinconia) : un « Adagio ma non troppo » d’où émerge un « Recitativo » qui précède un « Klagender Gesang / Arioso dolente » répondant à une suspension émotionnelle produite par la répétition de mêmes notes ; ce moment plaintif débouchant sur une « Fugue, Allegro ma non troppo », qui sera perturbée par le retour de la plainte, et une perte de force, à nouveau dépassée par la reprise de la fugue, inversée : « L’istesso tempo della Fuga po a poi di nuovo vivente / Nach und nach wieder auflebend » ; le mouvement se terminant sur un déploiement sonore d’une grande énergie. Cette référence à l’opéra se retrouve dans la Sonate suivante op.111 composée en 1821-1822 qui part d’un « Maestoso » précédant un « Allegro con brio ed appassionato » pour se terminer par un mouvement dénommé « Arietta. Adagio molto semplice e cantabile », suite de variations qui s’élèvent, s’épanouissent et s’évanouissent dans les vibrations de la matière sonore.

Cette mise en scène de la perte de forces et de leur retour se retrouve au cœur du Quatuor op.132 qui comprend un troisième mouvement intitulé « Chant de reconnaissance d’un convalescent à la divinité dans le mode lydien », formé de 5 sections (ABA’B’A’’), donc construit sur l’alternance d’une sorte de choral « Molto adagio » (A) et d’une sorte d’interlude instrumental « Andante » portant la mention « retrouvant de nouvelles forces » ; ce mouvement de grande ferveur est suivi d’un bref mouvement « Alla marcia » ; le quatuor se termine par un « Allegro appassionato » introduit par une sorte de récitatif fiévreux du premier violon.