Par Elisabeth Brisson

1er février 2010 – Revu 28 janvier 2022

Robert Schumann, 1836

Chopin par Eugène Delacroix, 1838

Photo de Chopin 1848 et portrait de Schumann

L’admiration de Schumann pour Chopin

Cette affirmation a été formulée en 1836 – donc, du vivant de Frédéric Chopin (1810-1849) – par le compositeur allemand Robert Schumann (1810-1856) – son exact contemporain -, dans la revue de critique musicale qu’il venait de créer : dès son premier numéro, paru le 3 avril 1834, la Neue Zeitschrift für Musik (Nouvelle Revue de musique), Schumann mettait en scène, de manière très polémique, la lutte des « Compagnons de David » contre les « philistins » – en se posant en porte-parole de la nouvelle génération de compositeurs, il voulait faire prévaloir ses conceptions contre la résistance des « conservateurs de la tradition », défenseurs d’une certaine idée du beau absolu.

Si Schumann eut l’occasion de rencontrer Chopin et de l’entendre jouer quelques-unes de ses œuvres à Leipzig en 1836, il n’avait pas attendu ce contact personnel pour reconnaître son génie : dès 1831, à la lecture de l’édition des Variations pour piano et orchestre op.2, sur le thème « La ci darem la mano » extrait du Don Giovanni de Mozart, publiées par l’éditeur viennois Haslinger, il avait manifesté son enthousiasme en exigeant que l’on s’incline devant ce nouveau génie – « Chapeaux bas, messieurs, un génie ! », écrivait-il, formule dont le style direct et provocateur lui coûta sa fonction de publiciste à la célèbre revue musicale fondée en 1798, l’Allgemeine muzikalische Zeitung. Pourtant, ce n’est qu’en 1836 que Schumann consacra quelques pages à Chopin dans sa Revue – NZfM – : il s’excusait d’ailleurs de ne pas l’avoir encore fait, justifiant son silence par la crainte de ne pas être à la hauteur de la « profondeur » et de « l’élévation » de Chopin qui, toujours reconnaissable, fidèle à lui-même, est déjà très apprécié : « Toutes les fois qu’il s’est montré, cela a été la même flamme sombre, le même foyer de lumière, la même vivacité, si bien qu’un enfant même eût pu le reconnaître », ajoutait Schumann. Toutefois, intrigué par Chopin, il tentait d’analyser son génie, voyant en lui un héritier de Beethoven « pour son esprit de hardiesse », de Schubert pour la « délicatesse du cœur » et de Field pour « l’agilité » : « Ainsi, poursuivait Schumann, il était tout équipé des connaissances approfondies de son art et dans la conscience de sa force, abondamment pourvu de courage, lorsqu’en l’année 1830 la grande voix des peuples de l’Ouest s’éleva. Des centaines de jeunes gens attendaient ce moment : mais Chopin fut un des premiers en haut du rempart derrière lequel gisait, dans son sommeil, une lâche Restauration ».

Schumann faisait ainsi allusion à l’insurrection de Varsovie qui, en 1831, tenta de libérer la Pologne de l’oppression russe. Chopin, qui était à Vienne quand l’insurrection éclata, fut d’abord tenté de rejoindre ses amis pour participer à la lutte de libération, mais décida finalement de ne pas se détourner de son projet qui visait à éprouver sa valeur dans un cercle plus large que celui de Varsovie, en particulier à Paris – c’est au cours de son voyage, alors qu’il se trouvait à Stuttgart, qu’il apprit l’échec de l’insurrection, le 18 septembre 1831 : « J’épanche ma tristesse sur mon piano » note-t-il alors sur son Journal intime.

Schumann, qui était donc au courant de la part prise par Chopin au mouvement d’émancipation des peuples sous domination russe, prussienne et autrichienne, vit en lui un révolutionnaire, bien décidé, lui aussi, à combattre les « philistins », c’est-à-dire les tenants de l’ancien régime d’oppression que ce soit dans le domaine de la politique comme dans celui de la création esthétique. Dans son article de 1836, Schumann précisait, soulagé, que, par chance, cet « artiste méditatif » eut la possibilité aller à Paris, lieu où il « pouvait composer et exhaler sa colère en toute liberté. En effet, si le puissant autocrate du nord savait quel ennemi dangereux le menace dans les œuvres de Chopin, dans les mélodies si simples de ses mazurkas, il interdirait sa musique. Les œuvres de Chopin sont des canons enfouis sous les fleurs. »

Les Polonaises, des substituts de Marseillaise ?

A peine installé à Paris, Chopin fut impressionné par la force révolutionnaire d’une manifestation en faveur de la Pologne – comme il l’exprima dans une lettre du 25 décembre 1831 : « vers 11h du soir tout s’est terminé par un chœur immense : « Allons enfants de la patrie ! » Tu ne peux imaginer l’impression que fait la voix menaçante du peuple soulevé. »

Si contrairement à Schumann qui, à plusieurs reprises, a cité dans ses œuvres la Marseillaise, alors interdite par le système de Metternich installé à la faveur du Congrès de Vienne en 1815, Chopin ne l’a pas textuellement citée, pourtant il eut l’occasion d’improviser dessus comme le raconte le marquis de Custine – qu’il rencontra en 1836 -, dans une lettre de 1837 :

« Je viens encore d’être enchanté par le magicien, le sylphe de Saint-Gratien. Je lui ai donné pour thème le ranz des vaches et la Marseillaise. Vous dire le parti qu’il a tiré de cette épopée musicale, c’est impossible. On voyait le peuple de pasteur fuir devant le peuple conquérant. C’était sublime. »

lettre de Chopin 1837

Si Chopin n’a pas fait directement allusion à la Marseillaise, il en a transposé la charge révolutionnaire, qu’il avait donc éprouvée, dans bien des œuvres, et tout particulièrement dans ses Polonaises, dont l’esprit héroïque incarne la Pologne qui « n’est pas encore morte puisque ses fils sont vivants ». La musique de ces Polonaises a frappé les contemporains par son côté exotique et violent : Berlioz (1803-1869) parle du caractère « sauvage » des mélodies, tandis que Schumann emploie les termes de « haine » et de « sauvagerie », et que Liszt (1811-1886) évoque l’« imagination » « ardente » de Chopin dont les « sentiments allaient jusqu’à la violence ». Les compositeurs qui lui étaient contemporains ont donc relevé la dimension « révolutionnaire » de la musique de Chopin, faite de « sourdes colères », de « rages étouffées », d’« exaspération concentrée » qui se rencontrent dans nombreux passages de ses œuvres selon Liszt.

Les Mazurkas, ou la liberté d’esprit selon Heine

La force révolutionnaire de la musique de Chopin ne procède pas seulement de ses allusions au martyr de la Pologne, partagée, vaincue – ses Polonaises étant une façon de contester l’oppression de l’ordre étranger en affirmant la vitalité de la culture polonaise -, ni de la violence des vagues déferlantes ou des accents guerriers de plusieurs de ses Etude (l’Etude op.10, n°12, a été surnommée « la révolutionnaire ») comme de ses trois premiers Scherzi ou de ses Nocturnes op.9 et op.15, mais également de la liberté d’invention. Cette liberté est à l’origine d’une véritable effraction dans un monde d’ordre, pour exprimer ce qui est ressenti au moyen de l’adéquation entre la forme et le sentiment éprouvé – et c’est le cas des quelques cinquante-huit mazurkas composées par Chopin au cours de sa vie.

Outre le pianisme des Etudes, outre le manifeste de l’importance de l’écriture que sont les Préludes, outre le monde intime des Nocturnes, outre l’aventure des Ballades, ses Mazurkas – qui sont l’équivalent des « Lieder de Heine dans le domaine du piano » – sont d’une variété insoupçonnée. Référence à une danse polonaise – à trois temps, avec déplacement d’accent sur le second temps – la mazurka est liée à l’inspiration polonaise : elle fait partie du fond populaire antérieur, donc étranger à l’harmonie classique, et elle consiste en une association de rythmes, de mélodies, d’atmosphère intime. De formes variées, les Mazurkas de Chopin s’inscrivent donc dans un genre venu d’ailleurs aussi bien dans le temps et dans l’espace que dans les catégories sociales, et elles évoquent par métaphore et par métonymie aussi bien la Pologne que l’authenticité du populaire, aussi bien le corps par le rythme de la danse que l’émotion liée à la mémoire.

Loin d’une transcription banale, primaire des musiques de son enfance polonaise, les Mazurkas témoignent de l’importance du travail d’écriture polyphonique dans un parcours formel qui devient le lieu de l’expression de sentiments encore jamais dits. « Ces productions qu’il aimait à nous entendre appeler tableaux de chevalet », écrit Liszt, portent en elle la dimension qui incite à la subversion par refus de l’ordre imposé.

Edward Okùn (1872-1945), Mazurka de Chopin, 1911

Manifestation du primat de l’émotion et du sentiment, la mazurka, paradigme des autres œuvres de forme libre, est, de ce fait, la manifestation de la dimension révolutionnaire de l’art de Chopin : ayant choisi de vivre en exil à Paris par refus de l’oppression tsariste, il a montré que la liberté politique était essentielle à sa création. Loin de chez lui, mais poussé par son refus de la virtuosité vaine comme par son indifférence à toute manifestation de démagogie, Chopin a choisi l’audace d’une nouvelle esthétique – celle même que le poète, écrivain et publiciste allemand Heinrich Heine (1797-1856) souhaitait en formulant le vœu que l’art n’imite plus, ne masque plus son lien avec le politique, mais qu’il contribue à l’émancipation de l’humanité, en mettant en évidence la richesse émotionnelle ainsi que le déchirement intrinsèque à la condition humaine.

Cette recherche audacieuse de Chopin dans un contexte esthétique dominé à la fois par la référence aux codes du classicisme et par la valorisation de la description musicale d’un « programme » extra-musical, correspond à la réflexion de d’Alembert dans De la liberté dans la musique (1759), ouvrage dans lequel ce philosophe qui a participé à l’Encyclopédie dirigée par Diderot, formule l’enjeu des relations entre musique et politique au temps de la « Querelle des Bouffons » :

« Toutes les libertés se tiennent et sont également dangereuses. La liberté de la musique suppose celle de sentir, la liberté de sentir entraîne celle de penser, la liberté de penser celle d’agir, et la liberté d’agir est la ruine des Etats. Conservons donc l’opéra tel qu’il est, si nous avons envie de conserver le royaume. »

Cette réflexion, qui souligne la relation implicite de la musique et du politique, fait écho aux considérations de Heine, que Chopin rencontrait dans les salons parisiens, et avec lequel il s’entendait « à demi-mot et à demi-son » selon l’expression de Liszt – exilés l’un et l’autre, ils s’étaient installés à Paris la même année, en 1831. « Qu’est-ce qui forme le degré le plus élevé de l’art ? » demandait Heine dans un texte daté du 20 mars 1843. « Ce qui forme aussi le degré le plus élevé dans toutes les autres manifestations de la vie », répondait-il, c’est : « la liberté de l’esprit qui a conscience de lui-même », et « cette conscience de la liberté d’esprit dans l’art se manifeste tout particulièrement dans la forme, par la manière dont le sujet est traité, nullement par le sujet lui-même, et nous pouvons au contraire soutenir que les artistes qui choisissent pour sujet la liberté elle-même, ou la conquête de la liberté, sont ordinairement d’un esprit rétréci, engourdi, enfin dépourvus eux-mêmes de toute liberté spirituelle. »

Cette réflexion de Heine formule exactement la voie choisie par Chopin : le refus des formes préétablies pour adopter une liberté formelle, c’est-à-dire suivre un parcours imprévisible, différent dans chaque œuvre.

L’étayage de l’audace de Chopin

Le choix de Chopin de suivre sa propre voie s’étaye sur plusieurs références qu’il a intégrées et qu’il a fait siennes.

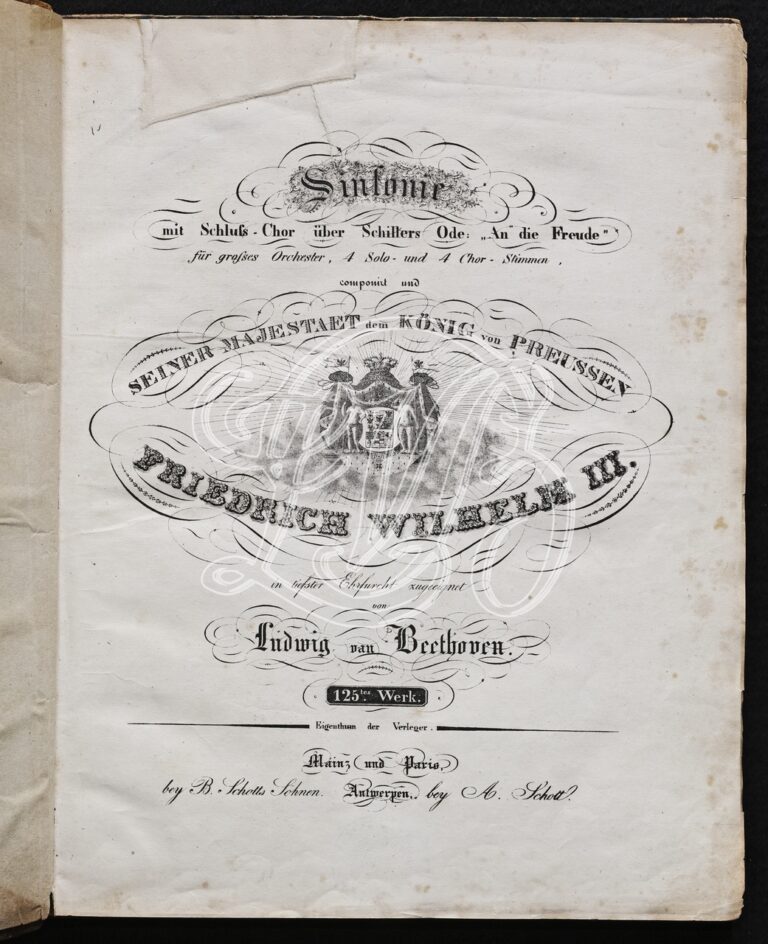

La référence à Beethoven (1770-1827) comme la référence à Schubert (1797-1828) sont implicites – ce que Schumann remarquait déjà dans son article de 1836 – or, ces deux compositeurs viennois, soucieux de traduire l’émotion immédiate, ont été pionniers dans la mise en question des formes classiques, en composant bagatelles, impromptus, moments musicaux, valses.

La référence à Paganini (1782-1840), violoniste virtuose à la carrière internationale, est explicite : Chopin, qui l’a entendu à Varsovie en 1829, fut tellement impressionné qu’il décida de devenir le Paganini du piano, c’est-à-dire de composer pour piano uniquement – alors qu’on attendait de lui symphonies pour grand orchestre et opéras « patriotiques » – et de faire de la virtuosité un moyen d’expression – alors qu’elle était d’abord une forme d’exhibition. Cette décision de suivre la voie de Paganini préside d’ailleurs à la composition des 12 Etudes pour piano op.10, composées entre 1829 et 1832, suivies des 12 Etudes pour piano op.25, composées entre 1832 et 1836 : le choix de la forme « Etude » virtuose comme moyen d’expression est l’équivalent d’un manifeste destiné à poser sa volonté d’explorer les possibilités expressives encore insoupçonnées du piano – intention véritablement révolutionnaire, que Chopin réalisa dans de très courtes pages, variées, d’une technique transcendante, forçant l’écoute et produisant une émotion immédiate.

La référence à Johann Sebastian Bach (1685-1750) est également explicite. Chopin avait étudié dès son plus jeune âge l’œuvre de ce compositeur « pré-classique », auquel il rendit un hommage direct en composant lui aussi un ensemble de 24 Préludes, courts et variés, en s’inspirant des deux livres du Clavier bien tempéré de Bach, ce double ensemble de 24 préludes dans toutes les tonalités successives, chacun étant suivi d’une fugue. Si le but de Bach était de démontrer les ressources créatrices du « tempérament égal », celui de Chopin fut de montrer qu’il était possible de retenir et de restituer par l’écriture la soudaineté de l’inspiration et la fulgurance de l’improvisation. Ces Préludes furent composés d’un seul trait contrairement aux autres genres – Etudes, Polonaises, Mazurkas – à Majorque en 1838, puis à Nohant en 1839. Alors qu’il élaborait cette œuvre, Chopin corrigeait les fautes de l’édition du Clavier bien tempéré de Bach, car pour lui, Bach était l’image de la perfection :

« Bach ne vieillira pas, affirmait-il. La structure de son œuvre ressemble à ces figures géométriques parfaitement dessinées, dans lesquelles tout est à sa place, dans lesquelles aucune ligne n’est de trop. »

Soucieux de ne faire éditer que des œuvres achevées, Chopin a voulu que l’on détruise les partitions qu’il n’avait pas eu le temps d’achever : son vœu n’a pas été respecté comme en témoignent les œuvres posthumes, qui parfois sont publiées dans des versions différentes, comme le célèbre Nocturne en ut # mineur.

Liszt légitima le choix de Chopin de se libérer « des serviles formules du style conventionnel », car, en tant qu’artiste, il était « libre de choisir la forme pour l’adapter à son sentiment », « la règle de la forme se trouvant dans sa concordance avec le sentiment qu’on veut exprimer », ce qui impliquait que « chaque différente manière de sentir comportait nécessairement une manière différente de se traduire. » Liszt souligna également que Chopin n’a pas voulu prendre part à des querelles d’école : sa seule préoccupation était de faire éditer des œuvres abouties, car il ne croyait pas, comme certains, qu’il existait une forme immuable représentant le « beau » absolu. Il fit le choix de la liberté seule capable de traduire les rapports directs du sentiment et de la forme.

La forme musicale prime sur le jeu

Quelques-uns parmi eux qui ont entendu Chopin jouer du piano, ont essayé de décrire l’effet extraordinaire qu’il produisait. Ainsi Heine écrivait, le 26 mars 1843 :

« Près de Chopin, j’oublie tout à fait le jeu du pianiste passé maître, et je m’enfonce dans les doux abîmes de sa musique, dans les douloureuses délices de ses créations aussi exquises que profondes. Chopin est le grand poète musical, l’artiste de génie qu’il ne faudrait nommer qu’en compagnie de Mozart, de Beethoven, de Rossini. »

Schumann également, qui a été impressionné par le jeu de Chopin, essaya d’en restituer l’effet dans un récit publié en 1837 : au cours d’un bal imaginaire, il montre Chopin assis au piano, rêveur et créant du rêve – mais, exécutant, à la fin de chaque morceau, un glissando d’un bout à l’autre du clavier comme pour se sortir violemment de son rêve, et donc pour préserver sa vie fragile… L’année précédente, en 1836, Schumann écrivait dans sa Nouvelle Revue musicale que la musique de Chopin était réservée à des cercles cultivés, seuls aptes à montrer à l’artiste la déférence que son état mérite : il spécifiait que « Ce que Chopin touche prend du coup forme et esprit, et même dans ce minime style de salon, il s’exprime avec une grâce, une élégance en face desquelles toute la bonne tenue des autres compositeurs au style brillant s’évapore dans l’air malgré toute sa gentillesse. »

Eugène Delacroix (1798-1863), qui fut également très proche de Chopin, nota sur son Journal :

« Son génie ne s’éveillait guère qu’à une heure du matin. La nuit venue, il entrait dans le groupe des esprits aériens, des êtres ailés, de tout ce qui vole et brille au sein des demi-ténèbres d’une nuit d’été. Il lui fallait alors un auditoire très restreint et très choisi. Une fois au piano, il jouait jusqu’à épuisement (…) la fièvre qui le brûlait nous envahissait tous ».

Cette instantanéité émotionnelle du jeu, que les interprètes depuis cherchent à restituer, n’est pas la seule façon d’entraîner l’auditeur dans le domaine inexploré, encore inconnu, inouï du rêve et de la poésie : plus encore que le jeu, c’est la forme qui assure ce déplacement, une forme qui ne figure rien, ne décrit rien, mais qui exprime ce qui ne peut l’être autrement. Chopin, si bienveillant et en apparence d’égale humeur, s’emporta contre son éditeur Wessel qui venait de publier son Deuxième Impromptu dans une série de pièces « Agréments au salon » : « Wessel est un imbécile et un escroc. S’il perd sur mes compositions, c’est certainement à cause des titres stupides dont il les affuble en dépit de mes ordres formels ».

L’exigence d’une nouvelle façon d’écouter

Chopin exigeait donc une nouvelle écoute, installant ainsi une nouvelle modalité de réception de l’œuvre, qui allait à l’encontre de celle développée par la multiplication des salles de concert ainsi que par l’éclosion de l’édition musicale. Dans ce contexte de « marchandisation » de la musique, il a eu le courage et l’audace de persévérer dans sa conception de la musique qui, pour lui, était un langage permettant d’exprimer, et plus encore, un moyen de faire advenir des sentiments encore inconnus, car ils n’ont jamais encore été exprimés.

Ainsi, quand Schumann affirme que tout despote devrait interdire les œuvres de Chopin, il en souligne la dimension subversive : jamais descriptive, cette musique est en lien direct avec la vérité de l’être, car elle procède de la voix et du corps, du chant et de la danse, c’est-à-dire de l’émotion et de la culture, constitutives de tout individu.

Héritier de Beethoven, Chopin a légué cette exigence proprement révolutionnaire d’une musique, moyen d’expression des sentiments et non description, en particulier à Debussy qui fut chargé par l’éditeur Durand en 1915 d’assurer le travail de publication de l’intégralité de son œuvre pour piano.

Par-delà cette transmission de créateur à créateur de la dimension subversive de la musique, l’affirmation de Schumann met en évidence le danger politique inhérent à toute création musicale qui se trouve en prise avec la profondeur de l’être

La banalisation et l’affadissement de la musique de Chopin ne sont-ils pas le paradigme même de la crainte des pouvoirs politiques comme de celle des autorités artistiques que la liberté de création musicale ne finisse par bouleverser l’ordre qui les conforte ?

Orientation bibliographie

Heinrich Heine, Mais qu’est-ce que la musique ?, Babel, Actes Sud, 1997.

Franz Liszt, Chopin (plusieurs éditions).

Robert Schumann, Sur les musiciens, Stock Musique, 1979.

Jean-Jacques Eigeldinger, Chopin vu par ses élèves, Fayard, 2006.

André Boucourechliev, Regard sur Chopin, Fayard, 1996.