14-16 mars 2023

Comment procéder pour que la musique garde sa place unique : qu’elle soit écoutée pour ce qu’elle est, et non réduite à des récits, des histoires, des images, des descriptions de paysages ? Ou même de belles œuvres picturales…

Dépasser une confusion

Tout d’abord, exiger de bien distinguer, de différencier la musique des autres modes d’expression : c’est-à-dire ceux qui ont recours aux mots, comme ceux qui ont recours au corps, aux couleurs, aux lignes, aux volumes.

Donc, comment faire comprendre que « La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots », selon la formule de Richard Wagner. Ce qui signifie que la musique se déploie dans une dimension qui n’est plus celle du langage parlé ou écrit, celle des mots et de leur charge historique, de leur polysémie, de leur incitation au malentendu, de leur ambiguïté. Heureusement, la définition de Proust met en évidence cette dimension spécifique de la musique : pour lui, c’est elle qui permet la « communication des âmes », ce qui ne peut être assuré ni par le langage parlé ni par l’écrit ; et elle rend possible « l’accès à une réalité spirituelle ». De nombreuses pages de La Recherche cernent ce pouvoir unique de la musique qui assure cette fonction humaine indispensable : communiquer avec l’autre, avec les autres par-delà les paroles, par-delà la présence physique, par-delà le temps. Le cycle de Lieder An die ferne Geliebte pour voix et piano, op.98, composé par Beethoven en 1816 en est un témoignage paradigmatique : le thème musical est cyclique (énoncé dans le premier Lied il revient dans le dernier, ce qui manifeste la fluidité, l’échange) et la composition de la musique des six Lieder, qui sont enchaînés, retient l’attention en installant un lien entre le compositeur, les interprètes et les auditeurs, bien au-delà des paroles, par le jeu avec les tonalités, les rythmes, le tempo, les timbres de la voix et du piano.

A côté de la reconnaissance de cette qualité de « communication des âmes », certains insistent sur le pouvoir que la musique possède d’exprimer des sentiments et des émotions : « La musique est la langue des émotions », selon Kant. Ce pouvoir est en relation avec la sensualité ou le ressenti physique provoqués par l’audition, car le plus souvent, une charge émotionnelle accompagne, soutient et souvent dépasse le sens des paroles ou des mots, même en l’absence de composition musicale.

« La musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux »

A cette dimension expressive, Victor Hugo ajoute une échappée de première importance qui confère toute sa valeur à la spécificité de la musique qui est de se faire entendre (même silencieusement) : « La musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux ». Oui, la musique répond à la pression interne de ce qui ne veut pas, ne peut pas rester caché, ignoré, tu… Pourrait-on envisager cette pression dans le registre de la dynamique du « refoulement » ? De ce qui a été éprouvé de manière essentielle, vitale, souvent lié à un événement vécu de façon traumatique : ces affects une fois ressentis, devenus indestructibles, ineffaçables, qui finissent par se détacher du souvenir de l’événement qui les a générés, mais qui demeurent à l’œuvre et qui n’ont de cesse de trouver le moyen de faire surface.

Ces qualités, de « communication des âmes » ou d’expression de ce qu’il est impossible de taire, placent la musique au cœur de ce qui fait l’humain en l’homme : les affects et leur circulation hors de toute contrainte de formulation verbale ou de représentation visuelle. C’est dans cette perspective que les « Dix paroles » qui portent, entre autres, sur l’interdit de nommer et de produire des images du Dieu, incitent à la valorisation de la spiritualité : ce « spiritus », ce souffle immatériel, catégorie de phénomènes à laquelle appartiennent les sons émis par la voix ou provenant d’un instrument construit par l’homme. La musique qui répond à cette dimension spirituelle de l’humain, met par conséquent en œuvre l’interdit de la représentation. Interdit éminemment fécond pour la vie de l’esprit, pour la pensée, pour la création – même pour les œuvres destinées à être vues dans la mesure où elles montrent l’invisible et font entendre l’inouï. Tels les tableaux de Gustave Klimt représentant la musique au moyen d’une combinaison de symboles, de formes et de couleurs évoquant la complexité de l’univers intérieur d’où émane ce que l’individu ignore de lui-même, et qui se trouve traduit par des figures flottantes ou d’une fixité terrifiante, énigmatiques, dévoreuses, entre des évocations d’instruments et de cordes, dans une atmosphère associant lumière et ténèbres.

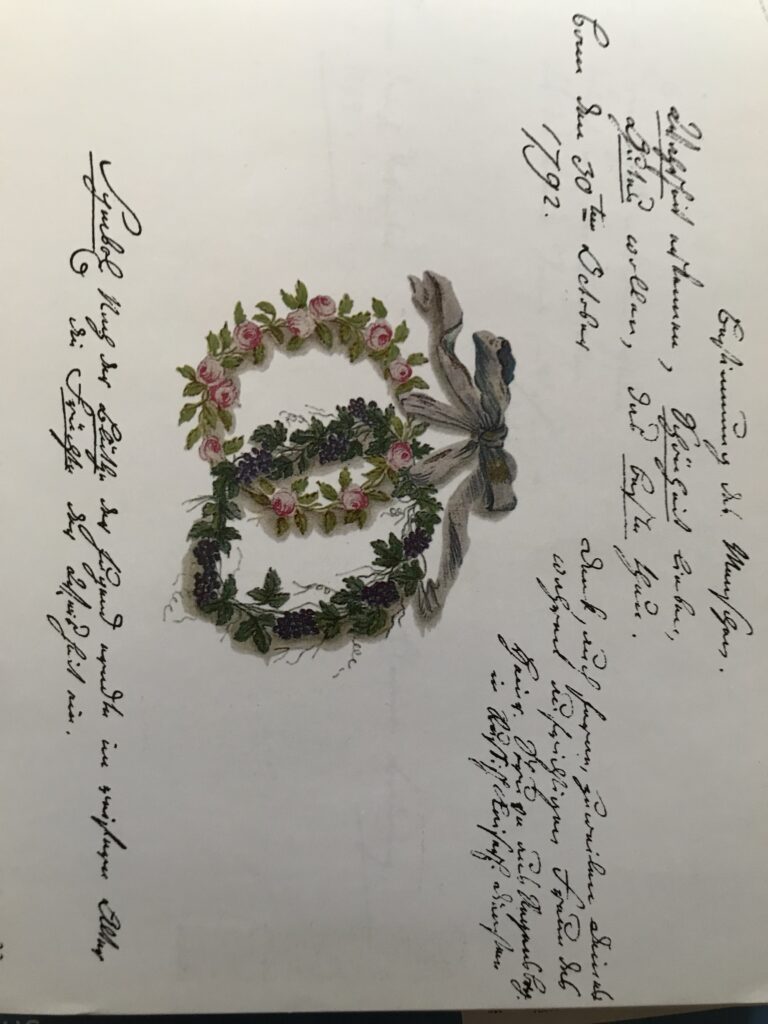

L’évidence s’impose : de par leur nature immatérielle et invisible, la mélodie, l’harmonie, les timbres vocaux ou instrumentaux entraînent les auditeurs comme les interprètes dans la dimension purement spirituelle de la condition humaine. Ce constat fait partie de l’histoire de la pensée : les Anciens, à la suite de Platon dans le Timée, évoquaient la « musique des sphères », reflet de l’harmonie du monde ; et les théoriciens du haut Moyen-Âge, tel Boèce (480-524), distinguaient la musique « humana », celle des hommes, de la musique « mundana », celle des anges, seulement audible dans le monde céleste et divin – musique silencieuse que suggèrent les guirlandes d’anges musiciens qui planent dans bien des édifices religieux, à l’exemple d’une chapelle de la cathédrale du Mans.

Chapelle Notre-Dame-du-Chevet, cathédrale du Mans, peintre réalisée entre 1370 et 1378

Augustin (354-430, canonisé en 1298), tout en étant troublé par l’émotion charnelle éloignée de la pureté angélique provoquée par la musique, a théorisé le « jubilus » qui termine l’Alléluia, louanges adressées à Dieu :

« Celui qui jubile ne prononce pas de mots : c’est un chant de joie sans paroles ; c’est la voix du cœur se fondant dans la joie et cherchant le plus possible à exprimer ses sentiments même quand il n’en comprend pas la signification. »

« Ce sur quoi il est impossible de rester silencieux »

Par cet aphorisme, Victor Hugo suggère également que la musique serait médiatrice de la vérité de l’être ; qu’elle est indissociable de la nécessité sociale qu’est la transparence (qui n’exclut ni l’ambiguïté ni le malentendu), ainsi que de l’exigence de partager, de faire savoir, d’être vrai. « Impossible de rester silencieux » sur ce qui affecte l’individu (qui est corps et âme), sur ce qui unit le corps et l’âme, sur les forces obscures qui sont à l’œuvre à l’insu de tout un chacun. La musique serait incapable de mentir ? Au même titre que mimiques et gestes involontaires trahissent le plus souvent l’espion ou le menteur… Que faire alors de la séduction si bien mise en évidence par Mendelssohn dans Le Songe d’une nuit d’été, comme dans ses Scherzos ? Plus que de séduction, il s’agit d’une musique qui conduit au rêve, qui ouvre à la liberté de la vie intérieure comme à son intensité émotionnelle, qui dévoile la vérité de l’être en révélant, en stimulant ce qui devrait rester caché. Bien des œuvres en témoignent. Entre autres, les Lieder composés par Schubert pour le Erlkönig, poème de Goethe ou pour Gretchen am Spinnrad, autre poème de Goethe (Premier Faust) : la figure obsessionnelle du piano, la ligne mélodique sans concession, pour faire éprouver l’urgence, la course avec le destin, l’intensité de l’émotion physique, l’arrêt sur le baiser fatidique, le suspens qui précède la mort. Dans l’un et l’autre Lied, ce qui devait rester caché est cette force impitoyable du désir, attisée par la séduction du beau chant et du rythme obsédant… sous le signe de l’urgence et de la catastrophe.

Ce qui se passe dans la musique fait donc écho à ce qu’il est impossible de taire : toutes les musiques n’éveillent pas les mêmes émotions chez les auditeurs, mais certaines touchent juste, ce qui pourrait justifier la pratique de la musicothérapie ? A condition, de ne pas généraliser les effets. Tous les individus n’ont pas un « patrimoine » identique de chansons et autres musiques… par exemple le « Pom-pom-pom-POM » initial de la Cinquième Symphonie de Beethoven n’est pas perçu de la même façon … sauf pour ceux qui auraient entendu dire qu’il s’agirait du « destin qui frappe à la porte » … pure invention des férus de significations précises… Ainsi, pour les auditeurs français de 1830, c’était plutôt la révolution en marche ! Chacun est libre de ressentir l’effet que cette musique produit pour lui sans s’inscrire dans un moule conventionnel.

Comment être à l’écoute ?

Quand la musique sera-t-elle entendue dans sa dimension propre ? dans son registre de haute spiritualité ? dépassant les limites du temps et de l’espace pour assurer « la communion des âmes » en y incluant les émotions ressenties dans le corps, différentes suivant l’histoire de chacun.

Reste à trouver les moyens de faire entendre la musique, sans l’éviter, sans passer à côté de ce qu’elle est en se réfugiant dans un récit, qui serait la prétention de dégager un sens traduit en mots ! Dans cette recherche de trouver les moyens de faire écouter et surtout entendre la musique, il est possible d’avoir recours au contexte de l’écriture, et non à la biographie du compositeur, ni à son sexe, qui se substituent le plus souvent à l’approche de l’œuvre.

Il est donc indispensable de s’intéresser à plusieurs questions.

Quelle écriture est privilégiée : contrepoint, harmonisation d’une monodie, blocs sonores, etc. ?

Comment repérer les motifs ou les leitmotive, leur récurrence, leur transformation, leur inscription dans une tonalité, un tempo, une intention d’interprétation ?

Quels sont les phrasés, quelles sont les carrures – à l’instar de la forme d’un poème (sonnet par ex.) et du choix de la versification (alexandrins par ex.) ?

Pensons à Mallarmé qui soutenait : « ce n’est pas avec des idées que l’on fait des vers, c’est avec des mots », qui sonnent, qui résonnent, qui ont rythme et accents, qui évoquent, qui s’entrechoquent pour découvrir des sens imprévisibles…

Ou relisons le poème de Baudelaire intitulé « La Musique ».

La Musique

La musique souvent me prend comme une mer !

Vers ma pâle étoile,

Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,

Je mets à la voile ;

La poitrine en avant et les poumons gonflés

Comme de la toile

J’escalade le dos des flots amoncelés

Que la nuit me voile ;

Je sens vibrer en moi toutes les passions

D’un vaisseau qui souffre ;

Le bon vent, la tempête et ses convulsions

Sur l’immense gouffre

Me bercent. D’autres fois, calme plat, grand miroir

De mon désespoir !

Les Fleurs du mal – Spleen et Idéal – Charles Baudelaire

Dès le premier vers – « La musique souvent me prend comme une mer ! » -, Baudelaire pose une comparaison entre la musique et la mer – la mer, l’océan, jouant le rôle de métaphore pour signifier l’immensité infinie, « insondable », surprenante, imprévisible, tout autant que la liquidité, le balancement ou l’éloignement – mais, ce terme « la mer », quand il est entendu et non lu, est immédiatement associé à « la mère ». Ainsi, dès de début de son poème, Baudelaire établit une équivalence entre l’effet de la musique et l’emprise maternelle, ce qui est une façon de confondre la musique avec le maternel, autrement dit de situer la musique du côté de l’irrationnel, du pur affectif, de l’ensemble des sensations qui précèdent l’accès au langage, donc la possession d’une certaine maîtrise des choses. La forme insolite de son poème laisse entendre cette confusion.

Le poème, qui n’est pas un sonnet, associe deux quatrains et deux tercets, et fait alterner un alexandrin et un vers de cinq syllabes, donc le pair et l’impair, soit l’amplitude régulière en contraste avec un souffle plus court et irrégulier. Cette contrainte formelle confère une dimension musicale à la facture du poème qui repose ainsi sur le rythme contrasté des vers, ainsi que sur les sonorités magnifiées des rimes et sur les allitérations ; en outre, ce poème est construit comme un morceau de musique : le premier vers est énoncé comme un thème sous forme de phrase exclamative ; il engendre un développement (vers 2 à 13), qui est brusquement stoppé – le point se situe au milieu de l’avant-dernier vers – par une phrase à nouveau exclamative, cette fois sans verbe.

Ainsi pour faire ressentir l’effet d’emprise irrésistible de la musique, Baudelaire donne à percevoir les sensations auditives et les impressions ressenties du mouvement par les rythmes des vers, les sonorités des mots, les vibrations et les sifflements des consonnes : il restitue, donc, par son poème ce qui constitue le phénomène musical tout en s’appuyant sur la métaphore de la mer pour dire l’infini, le mouvement inlassable, l’immersion, les émotions contrastées ou l’expérience de la possession, cet envahissement de l’être par une force qui le dépasse – sans oublier l’équivoque du son « mer » qui met en présence de la « mère » – celle qui porte en elle, qui enfante, qui berce, qui embrasse, qui enferme -, ce que confirment l’allusion au bercement comme l’allusion au corps à corps du navire avec les éléments naturels, vents et vagues.

Par ce poème Baudelaire fait ressentir, physiquement et émotionnellement, la force et l’ambigüité de la musique capable d’apaiser (le bercement) et de susciter aussi bien l’imagination créatrice que le désespoir et la mélancolie. Et il met en évidence l’impossibilité de parler de la musique : elle ne peut qu’être éprouvée, ressentie et seuls ses effets peuvent être décrits par des métaphores, des images, des métonymies, c’est-à-dire par des figures de rhétorique constitutives d’une nouvelle œuvre d’art.

Qu’il soit impossible de parler de la musique ne signifie pas qu’elle laisse indifférent : tout au contraire, au moins dans le cas de Baudelaire qui, en 1860, écrit à Wagner que sa musique lui a fait vivre une expérience de jouissance extrême : « Par vous, j’ai été vaincu tout de suite. Ce que j’ai éprouvé est indescriptible, et si vous daignez ne pas rire, j’essaierai de vous le traduire. D’abord, il m’a semblé que je connaissais cette musique, et plus tard, en y réfléchissant, j’ai compris d’où venait ce mirage ; il me semblait que cette musique était la mienne, et je la connaissais comme tout homme reconnaît les choses qu’il est destiné à aimer. »

Les effets contrastés, ambigus de la musique, indissociables de ses exigences, ont déjà été formulés par le personnage allégorique de la Musica mis en scène par Monteverdi et son librettiste Striggio dans le Prologue de la Favola in musica, L’Orfeo (1607). Ce Prologue est constitué de cinq strophes encadrées par un Ritornello à cinq parties vocales, qui déploie une ligne descendante et ascendante sans cesse recommencée, allusion à l’origine céleste de la musique et à sa fonction qui est de faire communiquer les différents mondes : ciel, terre, enfer, ainsi qu’à son pouvoir de « retourner » le temps. Dans la première strophe, la Musica (présentée par Striggio comme une Muse) accueille les auditeurs, invités du duc de Mantoue dans le palais duquel l’Orfeo a été créé, en insistant sur leur appartenance à l’élite politique et culturelle. Puis elle se présente :

« C’est moi, la Musique : et par mes doux accents / Je sais bien apaiser les cœurs les plus troublés. / Tantôt de haut courroux, tantôt d’amour, / Je puis enflammer les cœurs les plus glacés. »[1]

Dans la troisième strophe, la strophe centrale, elle fait allusion à son rôle d’intermédiaire entre les hommes et le ciel, avec sa « cithare d’or ». Dans la quatrième elle annonce l’histoire qu’elle va raconter, celle d’Orphée « qui attira par son chant les bêtes sauvages / Et fit l’Enfer esclave à sa prière ». Enfin, elle incite les auditeurs à garder le silence le plus absolu pour écouter son « chant », « joyeux ou triste ». L’attention entière à ce qui va être représenté est donc requise, car il ne s’agit pas d’une distraction, mais d’un moment de haute spiritualité, d’une sorte de communion mystique pour accéder par l’émotion aux sphères célestes là où règnent la paix et la perfection.

Le chant de la Musica est une monodie accompagnée : soutenue par une « basse » instrumentale, la voix très souple suit le rythme de la déclamation – la musique de chacune des strophes étant une variante de la première, de façon à s’adapter aux exigences poétiques et aux figures suggérées par les mots (« figuralismes »).

Avec ce Prologue, Striggio et Monteverdi inscrivaient donc leur Favola sous le signe des pouvoirs de la musique, conçue alors (dans les milieux néoplatoniciens de l’Italie de la Renaissance) comme reflet et moyen de l’Harmonie du monde : de manière explicite par le texte, mais également de manière implicite par la forme musicale donnée à ce Prologue constitué de cinq strophes, agencées de manière symétrique autour de la troisième. Si la musique comme la construction de ce Prologue met le texte en valeur, elle affirme son rôle primordial : identique pour chacune des cinq strophes, elle préexiste donc au texte tout en étant capable d’en souligner le sens.

Que la musique soit source de création, d’imagination créative, parce que, indépendante des mots, elle éveille, réveille les émotions ineffables de la vie intra-utérine ou de la toute petite enfance – émotions du côté de la mère ou de la mer ? -, n’est pas toléré par tous : ainsi, Freud, tout imprégné pourtant de culture de l’Antiquité grecque – culture qui conférait la première place à la musique, inscrite sous le patronage des neuf muses – s’est méfié de l’emprise de la musique, justement parce qu’elle est inaccessible aux mots, qu’elle est pure émotion, pur affect délié de toute représentation portée par des mots – c’est-à-dire inaccessible à la raison et par conséquent impossible à maîtriser, à refouler.

Cette réticence de Freud tient à la dimension spécifique de la musique d’avoir une forte présence, mais d’être en même temps « hors-champ » – comme si elle se situait hors du spectre visuel, dans un équivalent de l’infrarouge ou de l’ultra-violet. Pourtant, comme le souligne le pianiste et chef d’orchestre Daniel Barenboïm dans ses entretiens avec l’écrivain et penseur Edward Saïd à la fin du XXe siècle, en musique l’émotionnel et l’intellectuel vont de pair[2].

« Wagner m’a tué »

L’ouvrage publié en 2011, intitulé « Wagner m’a tué » (pour souligner la dimension énigmatique et ambivalente de la musique – sa façon de toucher au plus essentiel de l’être), visait déjà à inciter le lecteur à prendre part à la réflexion et au débat concernant la nature, l’essence et le sens comme les problématiques de la musique : qu’est-ce qu’une œuvre musicale, comment est-elle composée, quelles sont les contraintes de sa composition, quelle est la place du public, la part de « l’horizon d’écoute » des auditeurs ? Mais également quelles sont les formes de la réception et de la critique ? quel est le degré d’autonomie d’une œuvre ? ou dans quelle mesure est-il légitime ou condamnable de l’instrumentaliser, de l’adapter, de la parodier ? Et, enfin, quels sont ses effets ? est-il possible de les codifier, de les canaliser ? ou au contraire, un critère de l’œuvre accomplie n’est-il pas d’offrir à chacun, à chaque individu, la liberté de ressentir des émotions qui n’appartiennent qu’à lui ?

Le développement de quelques citations autour de ces thèmes devait permettre de donner l’impulsion à cette réflexion arborescente.

Après une première citation de Heine concernant l’essence de la musique – qui formule une réponse tranchante : la musique est une « révélation », elle appartient au registre de la foi religieuse, et s’il est donc impossible d’en parler, elle suscite toutefois la création poétique – les citations sont regroupées autour de quatre thèmes : les conditions et les contraintes de la composition d’une œuvre ; le sens de la musique, soit un prolongement de l’interrogation prêtée par Rousseau à Fontenelle : « Sonate que me veux-tu ? » ; la place et la part du public, soit son horizon d’écoute, l’accueil des œuvres, la formation à l’écoute ; enfin les tentatives d’instrumentalisation politique de certaines œuvres musicales et leur échec, car les effets de la musique échappent à toute normalisation. Et pour conclure, des citations développent la force subversive de la musique comme sa dimension de transcendance.

Conclusion

Contrairement au scepticisme de Fontenelle, cité par Rousseau dans l’article « Sonate » de son Dictionnaire de musique, « Sonate que me veux-tu ? », la musique n’échappe pas au sens. Pour le compositeur, créateur qui met toujours un certain ordonnancement du monde en question, elle a un sens qui relève de la subversion, comme l’a reconnu implicitement Ravel avec son commentaire laconique du cri de panique – « Au fou ! » – d’une dame qui assistait à l’exécution du Boléro : « Celle-là, elle a compris ».

Pour l’auditeur ou pour l’interprète, le sens est avant tout d’ordre personnel, même s’il s’inscrit dans une tradition et donc qu’il possède une dimension collective : l’œuvre établit la jonction entre une sensibilité individuelle et un certain état collectif de la sensibilité – la période baroque ou la période romantique en représentant un paradigme, chacune à sa manière : si l’émotion suscitée par un air d’une Passion ou d’une Cantate de Bach (« Es ist vollbracht » – « tout est consommé » – par exemple de la Passion selon Saint-Jean, ou « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen » – « Les pleurs et les lamentations, les tourments et le découragement » – de la Cantate BVW 12) ou par un Lied de Schubert (Erlkönig) est d’ordre strictement individuel, leur arrangement par Liszt dans des œuvres pour piano leur donne une dimension universelle déliée de son contexte de création.

Le sens d’une œuvre musicale, ou de l’ensemble de l’œuvre d’un compositeur, relève en dernier ressort de l’individu touché, ému par cette musique : quand il est libre des contraintes du collectif et du penser préformé, « politiquement correct », « prêt à l’usage », il peut laisser libre cours à son imagination et à ses capacités créatrices, incité même à répondre par une nouvelle œuvre comme les poètes Heine, Baudelaire, Mallarmé ou comme les écrivains tels Marcel Proust, Thomas Mann, Julien Gracq[3][4] – inversement les compositeurs tels Schubert, Schumann, Debussy, Boulez ou Berio ont été stimulés par la poésie de Goethe, de Heine, de Mallarmé, de René Char ou par les romans de Goethe, de James Joyce ou encore par le théâtre de Goethe, de Maeterlinck, de Beckett, etc. Loin de l’hommage, il s’agit du processus de l’admiration créatrice.

Enfin, le sens de la musique occidentale organisée sous forme d’œuvres répondant à des critères formels sans cesse réinventés, est à chercher du côté de l’expérience de la transcendance parce qu’elle élève l’auditeur ou l’interprète, favorisant donc le processus de sublimation : la voie royale procède du Jubilus, ce déploiement de vocalises sur la syllabe « a » d’Alléluia-a-a-a. Or, la jubilation vocale est à l’origine de la musique occidentale, caractérisée par un dépassement constant des limites imposées par toute forme de pouvoir sous la pression de la joie de chanter, indissociable de la joie de vivre.

Parmi toutes les musiques, celle de Chopin est le paradigme de cette jubilation par-delà son mélange de mélancolie et de nostalgie : conçue pour l’intimité du piano et non pour l’éclat du grand orchestre, elle s’adresse à l’individu, et non à une masse d’auditeurs rassemblés dans un lieu public, chacun étant en situation de ressentir profondément sa liberté intérieure suscitée et actualisée par la joie que seule la musique peut procurer.

[1] Traduction Philippe Beaussant, Le Chant d’Orphée selon Monteverdi, Paris, Fayard, p.62.

[2] Edward W. Said, Daniel Barenboim, Parallèles & Paradoxes, Explorations musicales et politiques, Paris, Le Serpent à Plumes, 2003.

[3] Wagner m’a tué ! Les enjeux de la musique en 25 citations, Brisson Elisabeth (Dir.), Paris, ellipses, 2011.

[4] Cf. Dictionnaire Encyclopédique Wagner, s.d. Timothée Picard, Paris, Actes Sud/Cité de la Musique, 2010.