Emil Cioran, Syllogisme de l’amertume, Gallimard, 1952

Par Elisabeth Brisson (2010)

Revu le 26 janvier 2022

Par cet aphorisme – « brève sentence qui exprime en peu de mots l’essentiel d’un point de vue » selon la définition du dictionnaire Auzou -, Emil Cioran (1911-1995), philosophe et écrivain d’origine roumaine, installé à Paris à partir de 1937, témoin du XXe siècle et de ses horreurs, condense plusieurs prises de position provocatrices concernant l’usage comme les effets de la musique de Bach, compositeur unique et singulier, paradigme de tous les grands compositeurs qui ont révolutionné l’histoire de la musique.

J. S. Bach en 1746, portrait par Elias Gottlob Haussmann (1702-1766),

Cioran conteste, récuse toute appropriation nationaliste d’un compositeur célèbre

En affirmant que c’est Dieu qui doit tout à Bach, Cioran signifie que personne ne peut prétendre prendre la place de Dieu – ce qui est une façon de récuser de facto la prétention des Allemands – et d’abord des Prussiens au cours du processus d’unification de l’Allemagne (1803-1870) – de faire de Bach le compositeur fondateur de leur identité nationale. Par cet aphorisme, Cioran veut donc faire admettre que ce n’est pas la Nation allemande qui doit tout à Bach, contrairement à la prétention des Allemands.

D’où vient cette appropriation de Bach par le nationalisme prussien ?

Elle provient des modalités de la « redécouverte » de Bach, et en particulier de la « redécouverte » de sa Passion selon Saint-Matthieu près de cent ans après sa création à Leipzig en 1727 (vraisemblablement, au moins dans une première version).

Cette redécouverte, qui eut lieu à Berlin en 1829, a été érigée en événement fondateur par la classe politique prussienne, détentrice également du pouvoir culturel, dans le contexte de la mise en place des Etats-Nations au lendemain du Congrès de Vienne (1815). A l’instar du Messie de Haendel qui servait aux Anglais à justifier leur puissance et leur prétention à dominer le monde (ils se prenaient pour le nouveau « peuple élu »), la Passion selon Saint-Matthieu de Bach fut instrumentalisée par les Prussiens pour soutenir leur volonté hégémonique : sa première exécution, concert de bienfaisance qui eut lieu à Berlin le 11 mars 1829, fut précédée d’une intense campagne de presse menée par la revue musicale berlinoise, la Berliner Allegemeine musikalische Zeitung (l’annonce du concert est donnée six fois entre le 21 février et le 28 mars), la recette étant destinée à l’œuvre charitable des enfants abandonnés. Les premières annonces insistent sur la notion d’« événement » fondateur : « L’œuvre la plus importante et la plus sacrée du plus grand musicien voit ainsi le jour après avoir été dissimulée pendant près d’un siècle, une grande fête de la religion et de l’art. » « Cent ans plus tard, ce que l’art musical a produit de plus grand et de plus sacré ressuscite, et comme le premier lever de soleil après les brumes du déluge, il annonce un jour nouveau plus rayonnant. »

Passion selon Saint Matthieu – Bach

Cette première exécution fut réalisée avec un effectif digne des interprétations britanniques du Messie de Haendel : les choristes et solistes de la Singacademie étaient associés à un double orchestre regroupant amateurs de la Philharmonie Gesellschaft et musiciens appartenant à la Chapelle royale, l’ensemble étant dirigé par le jeune Felix Mendelssohn (1809-1847) de 20 ans, assis au piano entre les deux orchestres et tourné vers le public.

La présence du roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, de la famille royale et de l’intelligentsia berlinoise (Hegel, Heine, Droysen, Schleiermacher…) confirma l’importance de l’événement qui eut un tel retentissement que le concert fut redonné à Berlin le 21 mars, puis le 17 avril, jour du vendredi saint, à nouveau en présence du roi et à la place de l’oratorio de Graun, Der Tod Jesu, qui était traditionnellement exécuté ce jour-là depuis 1755. Les commentaires érigèrent cette « redécouverte » de la Passion en véritable événement politico-culturel à portée nationale, ce qui eut pour conséquence son exécution dans d’autres villes allemandes : Francfort-sur-le-Main (1829), Breslau (1830), Stettin (1831), Königsberg (1832), Cassel (1832), Dresde (1833), Halle (1836), Leipzig (1841), Munich (1842).

Ce retentissement « national », qui contribue à consacrer l’importance politique et musicale de Berlin, alors capitale de la Prusse, reflète l’adéquation de l’œuvre de Bach, telle qu’elle a été présentée, exécutée et commentée, avec l’horizon d’attente du public allemand : c’est-à-dire que la Passion a été largement arrangée. Pour en faire une œuvre de concert et non plus une œuvre liée à la liturgie de Pâques, elle a été amputée de la moitié de sa durée d’exécution (22 numéros furent supprimés), arrangement qui accentuait le caractère dramatique et collectif (les chœurs prédominent) au détriment de la contemplation religieuse individuelle (11 arias sur les 15 de la partition, et 6 chorals disparaissent) – l’importance des effectifs vocaux (158 choristes de la Singacademie) évoque le modèle des oratorios de Haendel tels qu’ils étaient alors interprétés.

Cette Passion selon Saint-Matthieu a servi ainsi d’événement fondateur pour la « redécouverte » de la musique vocale de Bach comme pour le lien entre musique de Bach et le nationalisme allemand, par le déplacement délibéré de la dimension sacrée propre au lieu de culte vers la salle de concert, en présence du souverain et de la classe politique prussienne, puis par son extension géographique, ce qui contribua à ériger cette œuvre (arrangée) en véritable monument dédié à l’idée nationale. Comme l’analyse Patrice Veit dans son article des Annales Histoire, Sciences Sociales, 62e année – n°6, novembre-décembre 2007, p.1347-1386, « Bach à Berlin en 1829 : une « redécouverte » ? » : « En 1829, par la nature des interprètes, par le lieu d’exécution autant que par le climat esthétique, la Passion selon Saint-Matthieu participe de ce double processus de sécularisation du religieux et de sacralisation du profane : d’œuvre sacrée, elle est passée au statut d’œuvre d’art » (p.1384). Erigée en œuvre d’art, lieu de convergences des sensibilités, elle devenait apte à jouer un rôle politique pour l’ensemble d’une collectivité préoccupée par la recherche d’origines justificatrices d’aspiration à la puissance.

Sur cette lancée de « redécouverte » de la musique vocale de Bach, ses œuvres pour chœurs (cantates, messes, passions selon saint Jean, selon saint Matthieu) constituèrent rapidement et durablement le répertoire obligé de toutes les chorales allemandes (sociétés Sainte Cécile, associations chorales), tandis que ses « chorals », plus simples, prenaient une dimension de sociabilité familiale et amicale, mise au service d’un véritable culte pour le chant. Chanter ensemble, en particulier chanter du Bach, devint une caractéristique de la société allemande : les historiens qui étudient la montée du nazisme évoquent même la notion de « tyrannie du chant », et se demandent dans quelle mesure cette pratique culturelle spécifique, et pratiquement obligée, ne contribua pas à l’avènement d’Hitler en facilitant la diffusion des chants nazis.

Cet aphorisme, inscrit dans le recueil intitulé Syllogismes de l’amertume, est donc une dénonciation de l’instrumentalisation de Bach faite par le nationalisme allemand, à l’origine du plus grand drame qu’ait connu l’humanité.

En faisant référence à Dieu, Cioran élargit le sens et la portée de cet aphorisme

Affirmer que Dieu doit tout à Bach, c’est également prendre parti dans les discussions ou les débats d’ordre théologique : si Dieu doit tout à Bach, qu’en était-il de Dieu avant Bach ? Bach ou la musique serait ainsi à l’origine de la religion … ou plutôt, il serait à l’origine de l’idée moderne de Dieu : ainsi, alors que certains déplorent le triomphe de la libre pensée, il s’avère que l’humanité est encore largement tributaire de la référence religieuse.

Pour soutenir ce point de vue, Cioran procède par renversement, à la manière du mot d’esprit : au lieu de reprendre la conviction courante d’un Bach inspiré par sa foi en Dieu, il affirme que la façon dont Bach a servi Dieu fournit la preuve l’existence de Dieu : autrement dit, c’est la musique de Bach qui justifie Dieu, qui donne consistance à Dieu. Dieu n’existait pas vraiment avant puisqu’il doit tout à Bach.

Ce renversement de la proposition courante, et admise par tous, signale qu’il y a déplacement d’accent (à la manière du « travail du rêve ») : la focalisation sur Dieu, image de l’idéal ou de l’absolu consacrée et autorisée, détourne l’attention de ce qui se joue en fait et qui relève de l’interdit de représentation (sous toutes ses formes : mentales, expressives, visuelles), appartenant à l’ordre de la jouissance individuelle.

La dimension humoristique, perçue dès l’énonciation de cet aphorisme de Cioran, procède donc du renversement de la proposition : comme dans un mot d’esprit, l’inversion des termes, à l’origine de la décharge émotionnelle (ou de la réalisation du désir dans un rêve), est le signal d’un déplacement d’accent, l’important interdit restant en retrait, masqué, recouvert par ce qui est montré, souligné, mis en évidence – en l’occurrence, ce qui est souligné : la relation entre Bach et Dieu, autrement dit entre la musique et la spiritualité religieuse, cache l’effet de jouissance interdite provoqué par la musique, même celle de Bach.

Le centre d’intérêt véritable de l’amour pour la musique est donc de l’ordre de la jouissance, d’une jouissance sauvage, bestiale, animale, à laquelle le sujet est amené pourtant à renoncer, entraîné dans un processus efficace de sublimation.

Que, selon Cioran, ce soit Dieu qui tire profit de la musique de Bach, signifie que cette musique fait fonctionner à merveille le processus de sublimation, de renoncement à une jouissance immédiate, destructrice ou socialement inacceptable. Cette musique joue donc un rôle de ciment social, une fonction de lien social.

Reste à se demander comment la musique de Bach met en œuvre ce processus de sublimation ? De quoi tire-t-elle son efficacité ? Qui en profite ? Dieu en tant que lieu de rencontre des aspirations communes d’une collectivité ? L’amateur de musique en tant qu’individu incité à jouer le jeu de la civilisation, donc de la rencontre avec l’Autre, avec les autres ?

La musique de Bach incite à « l’élévation de l’âme »

Orgue de la Thomaskirche de Leipzig

Bach composa de très nombreuses œuvres destinées à la pratique du culte luthérien, surtout du temps de son activité Cantor à la Thomaskirche de Leipzig, de 1723 à sa mort en 1750. Liée à la liturgie luthérienne, cette musique « sacrée » de Bach est donc « fonctionnelle » : elle répond aux exigences d’un culte qui confère une place essentielle à la musique, langage par excellence du dialogue de l’homme avec Dieu selon Luther (1483-1546). Pour Luther, le chant est fondamental, car il s’adresse en même temps à l’intelligence et au cœur, à la raison et au sentiment ; lui-même auteur de nombreux cantiques spirituels – « afin que la parole de Dieu demeure parmi le peuple grâce au chant » -, il inspira de nombreux compositeurs dont Johann Walter (1496-1570), Heinrich Schütz (1585-1672), Johann Hermann Schein (1586-1630), Dietrich Buxtehude (1637-1707), Nikolas Bruhns (1665-1697) et Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Pour honorer sa fonction de Cantor, Bach était donc obligé de composer les différentes musiques imposées par le culte du dimanche qui commençait alors à 7 h du matin et pouvait durer 4 heures : après l’Introït (psaume), puis le Kyrie, le pasteur lisait l’Epître et l’Evangile, ses lectures étant entrecoupées par les cantiques chantés par l’assemblée des fidèles. Puis, le sermon, qui fait le lien entre la Parole de Dieu et la vie quotidienne, était précédé et parfois suivi d’une cantate sur le même thème. Venait ensuite la communion sous les deux espèces (pain et vin) accompagnée par l’orgue et des chorals collectifs, et parfois par une cantate. Le soir, au moment des Vêpres, la ou les cantates du matin sont reprises.

Le genre de la cantate sacrée, issu d’un genre profane né en Italie au XVIIe siècle, repose sur une suite de textes chantés et accompagnés par l’orchestre, sous des formes variées : chœur, choral, récitatif, aria – les textes sont des extraits ou des commentaires, des paraphrases de textes bibliques, ou des strophes de cantiques connus des fidèles, ou encore des poésies spirituelles variées. La cantate, qui n’est pas un genre narratif, est destinée à la méditation, à la contemplation, à la prière, à la louange de Dieu : son contenu et son organisation – la succession des différents types de formes musicales – dépend de la lecture du jour, donc de la place du dimanche concerné dans l’année liturgique – nuit de Noël, Purification de la Vierge, Jour de Pâques, du 1er au 27ème dimanche après la Trinité.

Bach a également contribué à toutes les fêtes religieuses : Noël avec un vaste Oratorio, Pâques avec un Oratorio et plusieurs Passions composées à partir des Evangiles auxquels sont associés commentaires et poésie spirituelle (Jean, Matthieu, sans doute Marc et Luc), ainsi qu’à toutes les formes de célébration religieuses : louanges mariales du Magnificat, messes luthériennes, dont la célèbre Messe en si mineur. Outre les exigences du calendrier liturgique, Bach devait contribuer à la formation des jeunes chanteurs et à l’élévation spirituelle des fidèles, tâches dont il s’acquitta en composant de nombreux chorals polyphoniques (à plusieurs voix). Cette activité s’inscrivait totalement dans la tradition établie par Luther qui privilégiait le chant collectif et le lien entre l’homme et Dieu.

Destinées à une exécution éphémère, il n’était pas question de publier ces œuvres liturgiques restées donc à l’état de manuscrit, parfois recopié par Bach lui-même – en particulier la Passion selon saint Matthieu dont la version définitive a été calligraphiée avec grand soin, le texte biblique étant mis en valeur par l’usage de l’encre rouge, symbole du sang du Christ.

Dispersées entre les héritiers de Bach, ces multiples copies restèrent longtemps oubliées. Ce n’est qu’à partir de la fin des années 1820, que l’intérêt pour la musique vocale de Bach se réveilla, à la suite de l’initiative de Mendelssohn à Berlin : outre la Passion selon saint Matthieu, deux volumes de Cantates (BWV 101-106) et la Messe en si mineur furent publiées, avant que ne soit fondée en 1850 la Société Bach dans le but d’assurer l’édition complète de toutes les œuvres de Bach.

Inscrites peu à peu au répertoire des associations chorales allemandes, les œuvres vocales de Bach furent donc éditées, exécutées, puis enregistrées, étudiées, se trouvant bien souvent à l’origine de controverses d’interprétation.

Toutefois la musique sacrée de Bach ne se limite pas aux œuvres vocales : elle comprend également nombres d’œuvres pour orgue – regroupées dans l’Orgelbüchlein – destinées à introduire un choral, à accompagner les prières collectives, à assurer les transitions entre les différentes parties de la cérémonie du culte…

La redécouverte de la musique « sacrée » de Bach, au cours du XIXe siècle, s’est accompagnée de son appropriation profane, contribuant encore, bien que sortie de sa fonction liturgique, à élever l’âme de l’auditeur, chaque œuvre à sa manière – quelques-unes sont même devenues populaires : outre le célèbre choral final (n°10) de la Cantate BWV 147, Jesus bleibet meine Freude (« Jésus demeure ma joie ») traduit par « Jésus, que ma joie demeure », il y a la pure jubilation de l’Alléluia final de la Cantate BWV 51, chanté par une voix de soprano soutenue par une trompette, ainsi que le duo d’amour irrésistible pour soprano et alto adressé à Jésus de la Cantate BWV 78, ou encore le « Es ist vollbracht » – « Tout est consommé » (Jean, 19, 30) – de la Passion selon Saint Jean (n°58).

La perfection de l’écriture de Bach

Plus que la fonction religieuse et spirituelle de la musique de Bach, c’est la perfection de son écriture qui favorise l’élévation de l’âme, c’est-à-dire le processus de sublimation. Les professionnels de la musique ne sont pas les seuls à être sensibles à la perfection formelle de l’écriture de Bach : si l’œuvre tient au point de devenir populaire – comme le premier Prélude du Clavier bien tempéré, c’est parce qu’elle est parfaitement écrite avec une économie de moyens étonnante.

Quelle que soit l’œuvre de Bach considérée, elle se caractérise par la maîtrise du procédé d’écriture choisi, au point que les traités de composition de la fin du XVIIIe siècle s’appuient sur des exemples tirés de la musique de Bach. En particulier l’écriture combinatoire complexe des canons et des fugues.

Une autre source de l’effet de perfection provient de l’exploitation systématique d’une idée.

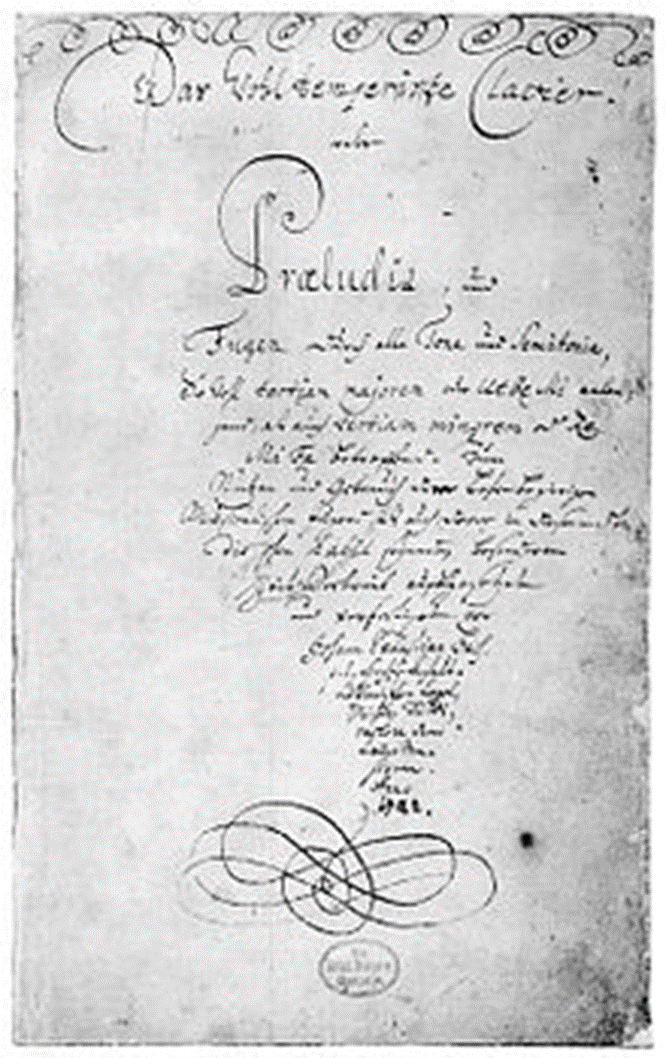

Ainsi, les Variations Goldberg proposent diverses interprétations d’un thème présenté sous forme d’Aria, un canon intervenant toutes les trois variations, chaque fois écrit sur un intervalle croissant entre les voix (de l’unisson à l’intervalle de neuvième). Autre démarche systématique, le Clavier bien tempéré, suite de préludes et de fugues qui explore l’une après l’autre les 24 tonalités majeures et mineures de l’harmonie classique.

Or cette démarche systématique rigoureuse est associée à une imagination sans cesse imprévisible.

Les compositeurs qui ont appris à composer en étudiant les œuvres de Bach n’ont cessé de rendre hommage à celui qui a su mettre en œuvre l’idée de l’Un et du multiple – certains, tels Beethoven, Schumann, Liszt ont inscrit le nom de Bach au cœur de certaines de leurs compositions, en développant le thème musical issu des notes correspondant au lettres B.A.C.H., soit si bémol, la, do, si, succession d’intervalles chromatiques descendants (sib/la et do/si) et mineur ascendant (la/do).

Beethoven qui s’inspira de la démarche de Bach le considérait comme le Urvater der Harmonie, le père fondateur de toute musique : l’admiration créatrice qu’il eut pour lui contribua au développement d’un véritable culte à l’origine de la religion de la musique qui s’imposa au cours de la première moitié du XIXe siècle. Liszt s’en fit le grand prêtre, attitude immortalisée par le peintre Danhauser sur son célèbre tableau intitulé Liszt au piano, et qui montre l’assemblée constituée de Byron sur un tableau en arrière-fond (il est mort en 1824), Hugo, Paganini, Rossini, George Sand, Alexandre Dumas père, Marie d’Agoult les regards tournés vers un buste divin de Beethoven trônant sur le piano et se détachant sur un ciel tourmenté.

Au XIXe siècle, Bach fut considéré ainsi comme le père fondateur de toute musique – son Clavier bien tempéré correspondait d’ailleurs à l’Ancien Testament, tandis que les 32 Sonates de Beethoven en constituaient le Nouveau Testament. Cette représentation de Bach favorisa son assimilation à l’idée de Dieu créateur, permettant donc de penser l’équivalence de Dieu et de la musique, autrement dit, en paraphrasant la formule de Spinoza, Deus sive natura, d’adopter la formule : Deus sive musica. En conférant à Bach le statut de Créateur absolu, les compositeurs s’inscrivaient dans une filiation en quête d’origines, occultant par conséquent tout ce qu’il y avait eu avant. Cette négation de l’histoire de la musique, de l’évolution de ses conceptions musicales, de ses mises en œuvre, de ses fonctions, favorisa la focalisation sur la dimension métaphysique de la musique, posant ainsi la musique romantique comme seule légitime.

Dans ce contexte qui posait la musique comme un absolu procédant de Bach, l’aphorisme de Cioran répond par une mise en garde : il est dangereux d’instrumentaliser un compositeur, de sacraliser la musique, de la figer, de la réduire à une figure de perfection ; pourtant, il est impératif de reconnaître sa fonction de sublimation, essentielle à toute société qui se présente comme civilisée. Si Dieu tire profit de la musique de Bach, c’est au sens où la musique digne de ce nom (pas celle qui soutient et pousse à la brutalité) est intrinsèquement liée à la sublimation. Le destinataire d’une œuvre est donc celui qui en tire profit dans le sens idéal du renoncement à l’assouvissement immédiat de ses pulsions destructrices et mortifères.

Orientation bibliographique

Patrice Veit, « Bach à Berlin en 1829 : une « redécouverte » ? » article des Annales Histoire, Sciences Sociales, 62e année – n°6, novembre-décembre 2007, p.1347-1386.

Das Bach Lexicon, Laaber, 2000.

Bach und die Nachwelt, Laaber, 1997.

Bible et musique : de Schütz à Bach 1600-1750, supplément au Cahiers Evangile, hors-série, janvier 2009, spécial Folle Journée de Nantes, Editions du Cerf.

Gilles Cantagrel, Le moulin et la rivière, air et variation sur Bach, Fayard, Paris, 1998.

Sur les traces de J.-S. Bach, Paris, Buchet-Chastel, 2021.